«Los alemanes son incapaces de todo concepto de grandeza»; «adonde llega Alemania, corrompe la cultura»; «al joven káiser alemán no le concedería yo el honor de ser mi cochero». Al lector quizá le sorprenda saber que estas palabras las firma Friedrich Nietzsche. Proceden de Ecce Homo, una obra que —a pesar de estar escrita al borde de la locura y con obvio afán de provocar— no deja de ser uno de sus textos más personales y autobiográficos. Como a Hölderlin, el espíritu pragmático le repugnaba hasta el punto de llamarse a sí mismo —sin fundamento alguno— «aristócrata polaco pur sang, al que ni una sola gota de sangre mala se le ha mezclado, y menos que ninguna, sangre alemana». Para colmo Nietzsche, el ideólogo de los futuros nazis, ni siquiera es antisemita. Detesta la «moral de los esclavos» que cierto judaísmo —y más aún el cristianismo— impuso en Occidente; pero nada evidencia el odio racial que sí sentía media Alemania, incluyendo a su amado —y luego repudiado— Wagner. Nietzsche es respetuoso con los dogmas más arcaicos, y llega a elegir a un judío como máximo exponente —junto a él mismo, claro— de las letras germanas: «Alguna vez se dirá que Heine y yo hemos sido, a gran distancia, los primeros virtuosos de la lengua alemana, a una incalculable lejanía de todo lo que simples alemanes han hecho con ella».

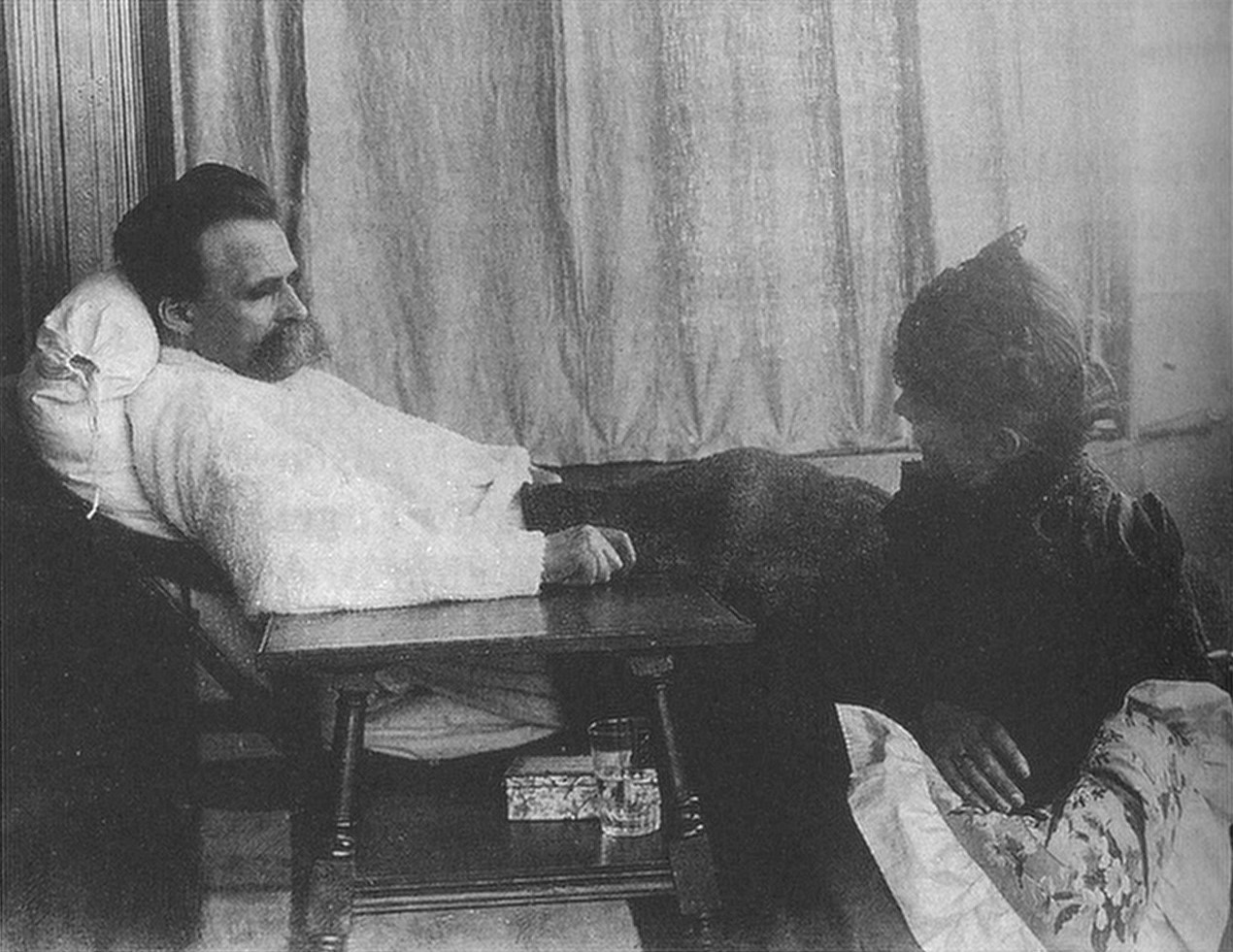

Tras mostrar indicios de demencia y megalomanía en Turín (1889), Nietzsche pasó por sanatorios de Basilea y Jena. Finalmente, en 1890 su madre lo llevaría —ya completamente enloquecido— a su casa de Naumburgo. Fallecida la madre en 1897, su hermana Elisabeth se haría cargo del enfermo en Weimar hasta su muerte en 1900. Esta foto de 1899 muestra a los dos hermanos, cuya relación ha dado pie a especulaciones incestuosas. Pincha aquí para saber más, o en la foto para ampliarla.

Con todo, es innegable que el «filósofo del martillo» era un dulce en la boca del nazismo. El propio Hitler visitó el Archivo Nietzsche en Weimar y asistió en persona, en 1935, al funeral de Elisabeth, la hermana filofascista de la que dice un Nietzsche ya ciego de megalomanía: «Cuando busco la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Creer que yo estoy emparentado con tal canaille sería una blasfemia contra mi divinidad». Sí, querido lector: hay una fina línea entre admirar a Nietzsche y adorarse a uno mismo; una frontera que solo se detecta cuando el ufano adolescente se transforma en joven aprendiz; cuando uno se da cuenta de que la autoconsciencia —esa supuesta brillantez intelectual que los muchachos creen albergar— no es más que el primer paso en un camino que no acaba sino con la vida. ¡Pobre del que no distingue los confines de su infancia! Seguirá creyéndose una mente superior y, peor aún, seguirá leyendo a Nietzsche como un nazi.

Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935) fue una destacada artífice de la adopción del pensamiento de su hermano por los nazis. Su marido Bernhard Förster —un ferviente antisemita— había fundado en 1887 una colonia puramente aria en Paraguay; el fracaso de «Nueva Germania» lo llevó al suicidio pasados dos años. En 1894, su viuda inauguraría el Instituto Nietzsche, financiado después por el régimen nazi. Arriba, Elisabeth recibe la visita de Hitler; abajo, el Führer y otros oficiales asisten a su funeral. Haz clic aquí o aquí para saber más sobre Neugermanien, el proyecto utópico que pretendía mostrar al mundo entero la superioridad alemana.

Quizá fuera el propio Nietzsche —este Nietzsche final del Ecce Homo— la primera víctima de una ceguera que no ve más que tontos por doquier. Pero la reflexión me nace de la lectura de una obra menor de Jack London publicada en 1907: En ruta. Es el primero de sus libros de memorias, y en él relata London el tiempo que pasó viajando como mendigo y polizón en los trenes de Norteamérica. Y es que la vida de «Frisco Kid» —así se hacía llamar entre los marginados del momento— no es la que uno espera en un intelectual: hijo ilegítimo, creció entre peleas y borracheras en los muelles de San Francisco. Con doce años trabajaba largas jornadas, y con menos de dieciocho ya había sido traficante de ostras y grumete hasta Japón. Encontró a su regreso un país inmerso en la profunda crisis de 1893. Vendría luego su aventura como buscador de oro en los hielos del Yukón (Canadá), que sería el germen de su fama literaria; pero hoy me quedo en 1894, cuando Jack decide sumarse a las hordas de vagabundos que recorren un país en depresión.

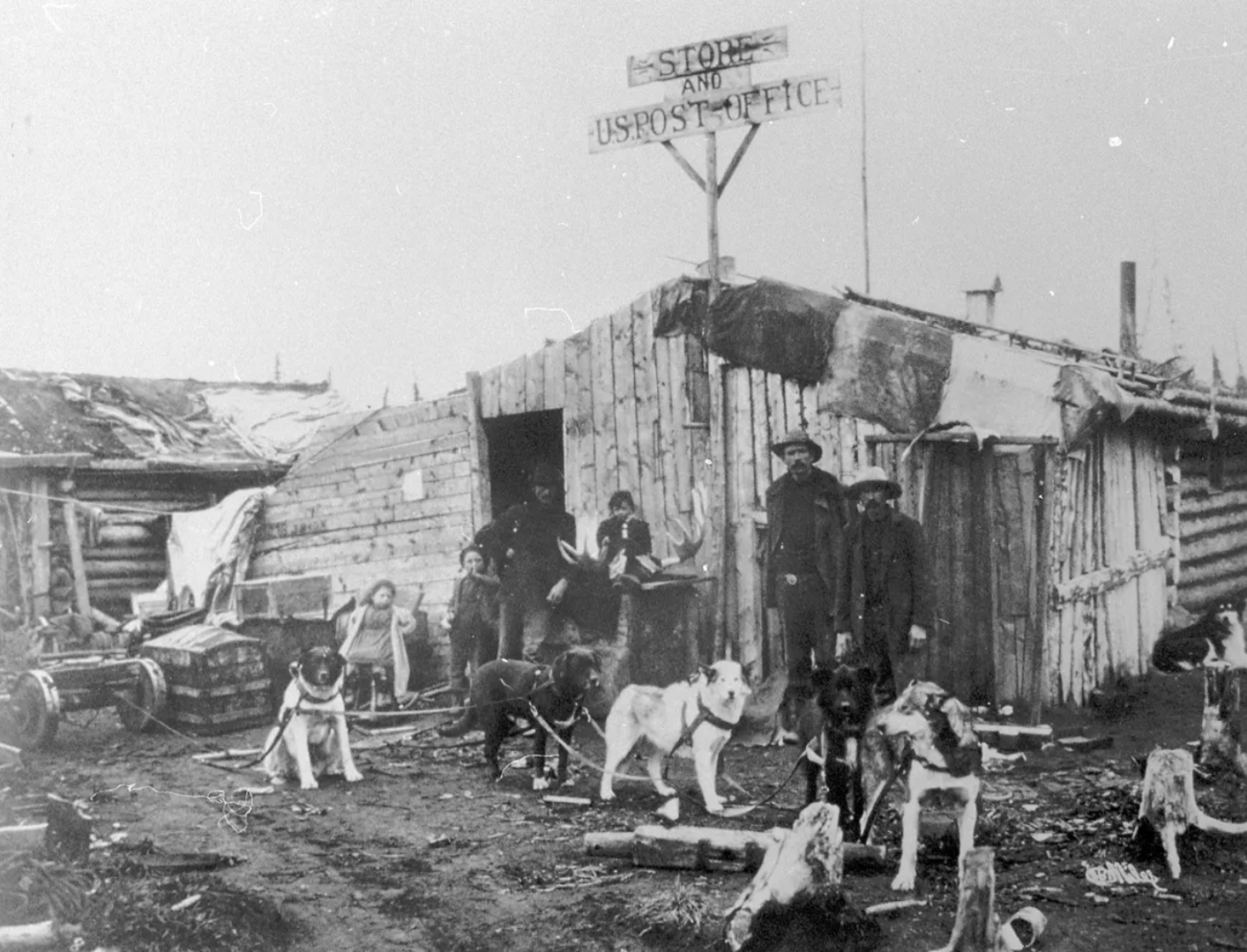

Las condiciones soportadas por los buscadores de oro eran terribles, sobre todo en invierno. En abril de 1898, 65 personas murieron en un día, víctimas de una avalancha en el Paso de Chilkoot —entre Alaska y Canadá—. Tras los primeros hallazgos de 1896, unos 100.000 aventureros buscaron fortuna en el Klondike. En la foto, el asentamiento de Star City (Alaska) hacia 1899. Pincha aquí y aquí para leer sobre el tema; aquí, sobre London y el Yukón.

Pero la miseria no es lo esencial para este muchacho: «Me hice vagabundo… bueno, porque estaba pletórico de vida, porque corría por mis venas el deseo de salir al mundo, y ese deseo no me dejaba reposar». Y es aquí donde encontramos al joven «superhombre» del que London acabó renegando. Dice: «El futuro era interminable: me veía a mí mismo atravesando la vida furiosa e incesantemente como una de las bestias rubias de Nietzsche, que vagan lujuriosas y que conquistan con su sola fuerza y superioridad. En cuanto a los desdichados, los enfermos y achacosos y viejos y tullidos, debo confesar que apenas pensaba en ellos». No siento simpatía por este London que se jacta de burlarse como nadie de los guardas ferroviarios; que se refiere a la mendicidad como «un delicioso capricho»; y que, encarcelado en Erie County, consigue un puesto que le permite trapichear con la comida y defender su estatus con guante de hierro: «Siempre que un encargado de sala estaba en apuros, el deber de cualquier otro encargado de sala que estuviera por allí era prestarle su puño. […] En pocas palabras, no pares hasta dejarle inconsciente».

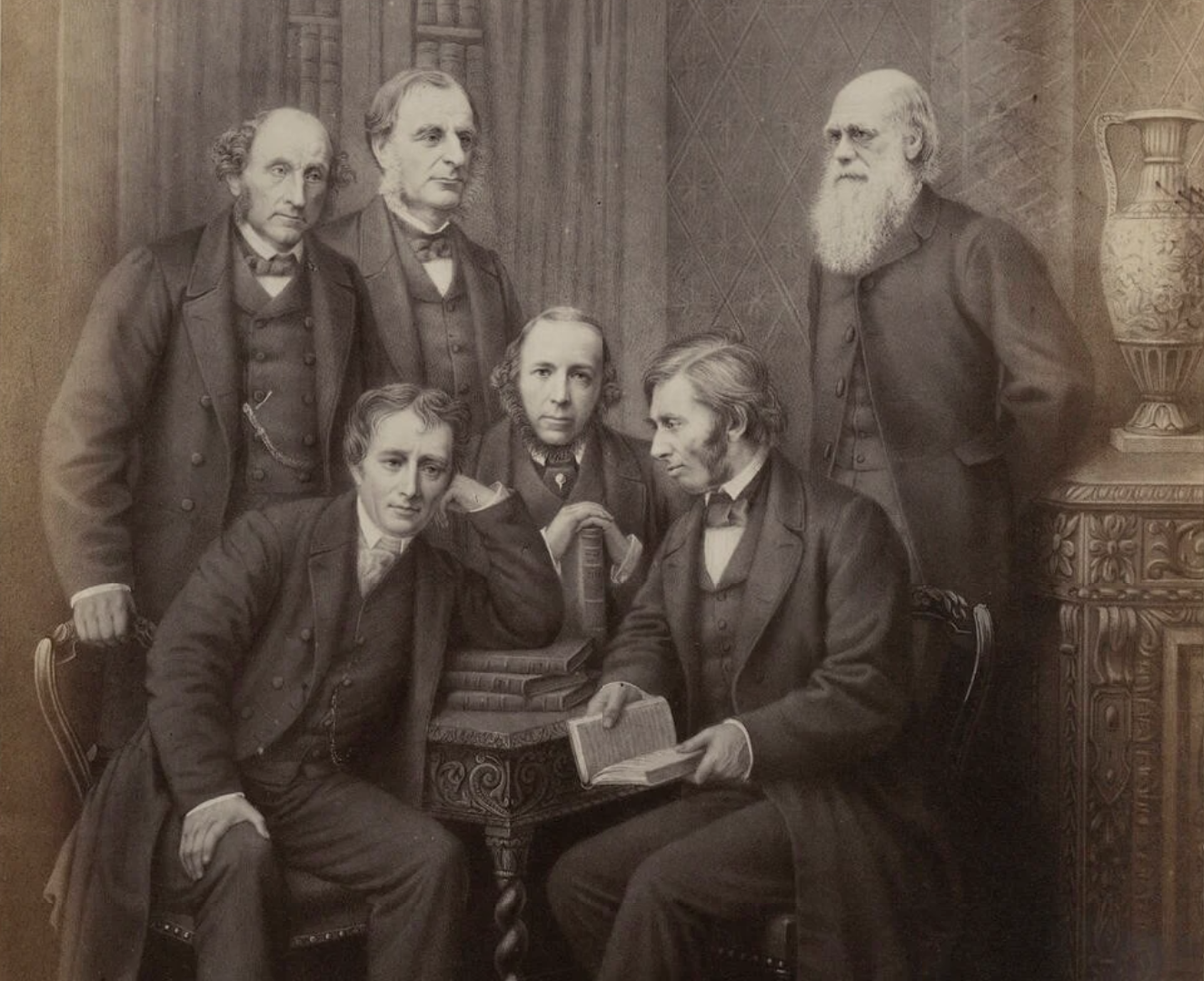

La suposición de que «solo los fuertes sobreviven» —errónea lectura de la evolución que aún hoy se pone con frecuencia en boca de Darwin— se debe en realidad a Herbert Spencer. London trataría el tema una y otra vez, como en sus novelas sobre perros y lobos: La llamada de lo salvaje (1903) y Colmillo Blanco (1906). En este grabado de 1876, Spencer —sentado en el centro— aparece junto a John S. Mill, Charles Lamb, Charles Kingsley, John Ruskin y Charles Darwin. Amplíalo o pincha aquí.

Es cierto que se ampara en lo extremo de la vivencia —«Cuando uno se encuentra sobre las llamas del infierno, no puede escoger su camino a voluntad»— e incluso en el vil espejo del mercantilismo americano —«Estábamos modelados a imagen de la sociedad capitalista», escribe; y después: «Sí, les aseguro que éramos lobos: igual que esos tipos que hacen negocios en Wall Street»—. Pero la verdad es que no puede ocultar el regocijo que siente al estar entre las bestias rubias. Cuando un «ejército» de hambrientos, liderado por el tipógrafo Charles T. Kelly, navega rumbo a Washington para manifestarse, London no duda en adelantarse con nueve listillos y —en nombre del «general» Kelly— exigir a los granjeros los mejores alimentos antes de que llegue el resto: «Representábamos al ejército, por supuesto, de modo que nos entregaban las provisiones». Los «diez impresentables individualistas» —así los llama él mismo— «creíamos ardientemente que la comida era para el que llegaba primero». Jack asegura que no los movía la «mezquindad», sino el «espíritu emprendedor»; «pero lo cierto —admite— es que los diez vivíamos como reyes».

Los de Kelly formaban la sección occidental de un proyecto mayor conocido como Ejército de Coxey. Jacob Coxey, un mozo de molino hecho a sí mismo como empresario, promovió en 1894 una marcha masiva hasta Washington para protestar por el desempleo. Mientras él partía desde Ohio, grupos afines viajaban desde el oeste con líderes como Charles Kelly o Lewis Fry. Se esperaba la reunión en la capital de más de 100.000 hombres, pero —tras una larga odisea— solo 500 llegaron al final. London estaba junto a Kelly, a quien vemos abajo arengando a la masa; arriba, un duro momento en la presa de Ottumwa (Iowa). Lee más aquí o aquí.

Sería injusto con un autor al que amo si redujera sus ideas a un superhombre juvenil y sui generis, obviando —entre otras— la influencia del llamado darwinismo social de Herbert Spencer: «Devorar o ser devorado», escribe London en Colmillo Blanco; pues, para un individualista extremo, solo hay «dos tipos de vidas: la suya y la de los demás». La duda que me asalta se refiere en exclusiva a ese «sentirse superior» que se respira en las líneas de En ruta. El London de 1907, con 31 años, recrea una «conversión» que lo llevó del individualismo al socialismo; de entonar —de tren en tren y a voz en grito— «el himno de los fuertes» a defender la lucha de los pobres. Pero ¿de veras ha dejado de sentirse superior el nuevo Jack? El que dice que allí, sobre el techo de un expreso, «se ve quién tiene el corazón fuerte y la cabeza clara»; quien, en la cárcel, asegura que «en el pecho de cada convicto hacíamos nacer la ambición de llegar a ser como nosotros»; ese Jack ¿es un «darwinista» —entre comillas— a lo Spencer o un superhombre? ¿En qué ha dejado de creer el London socialista: en su propia superioridad o en el individualismo del ser superior? ¿Es bueno el superhombre —entendido políticamente, y no como Nietzsche lo hacía— si impone su ley en el nombre de los pobres y no de los más fuertes? ¿Son mejores las bestias de Stalin que las de Hitler?