Dicen que la realidad supera a la ficción. Tengo mis dudas, francamente. Pero, de vez en cuando, un atisbo de grandeza —para bien o para mal— enmarca la vida en oro y sangre ante el mirar atónito del público. Como quien flota en el espacio y observa fascinado el globo, en tales instantes el literato no puede sino rendirse ante el verso y la tragedia de su mundo. Hoy quiero hablarles de tres de esos momentos, separados por unos años en el convulso —cuál no lo fue— siglo XVII.

Dos décadas han pasado desde que el belga Simon Leys publicara un mínimo relato que tradujo Acantilado con gran éxito. En Los náufragos del «Batavia» se cuenta, con estupenda brevedad, la historia de una travesía de las que ya no existen: sin el Canal de Suez, ocho meses de navegación separaban Holanda —sede de la Compañía de las Indias Orientales— de las riquísimas especias de Yakarta —entonces Batavia—. La expedición en sí ya es épica, pues solo una parada en el Cabo de Buena Esperanza aligeraba la «prueba espantosa» que la vida en el mar suponía no hace tanto. Pero lo que marcó el viaje —primero, por cierto, de un navío que, como el Titanic, encarnaba «el orgullo y el poderío de su época»— llegó tras la escala en el Cabo. El Batavia arribó, por azar, a la inhóspita costa occidental de Australia. Allí, la madrugada del 4 de junio de 1629, el barco encalló en los arrecifes de Houtman Abrolhos —un grupo de islotes aún hoy deshabitados, unos ochenta kilómetros mar adentro—, donde resistió unos días antes de hundirse para siempre.

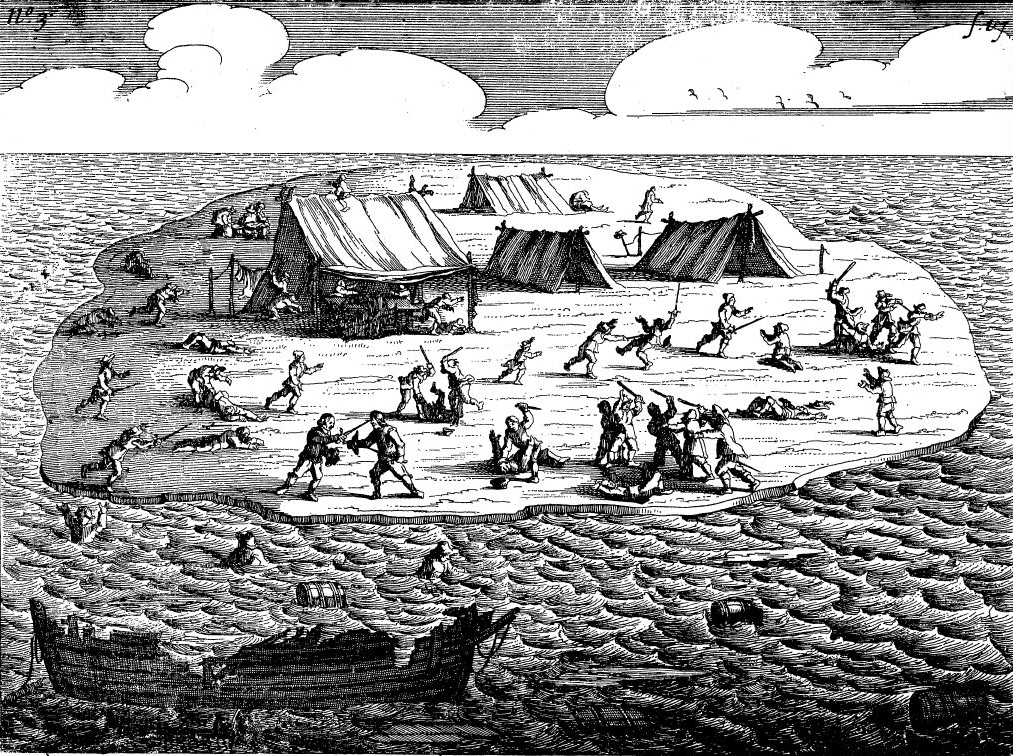

En Houtman Abrolhos —la actual isla de Beacon—, unas 125 personas fueron asesinadas sin importar su edad o condición. Otras fueron preservadas como esclavas sexuales. La arqueología descubrió en los noventa los restos de las víctimas. Pincha aquí para leer sobre las fosas comunes de Beacon.

Los que salieron con vida —unos trecientos hombres y mujeres— fueron trasladados a una de las islas, y allí malvivieron hasta que una expedición liderada por el capitán y el sobrecargo volvió con ayuda desde Java, tres meses después. Para entonces, casi la mitad de los supervivientes había muerto ya; pero no los mató el hambre ni la enfermedad, sino «un psicópata que los sometió a un régimen de terror». En el trayecto, Jeronimus Cornelisz —sobrecargo ayudante— había tramado un motín que se hiciera con el barco y sus riquezas. Ya en los arrecifes, este «criminal superiormente dotado» tomó el mando y, viendo que los suyos eran minoría, aplicó a su gobierno la más estricta lógica: «Simplemente había que reducir el número de supervivientes». Comenzaba así un recital de matanza y violación, en el que todo hijo de vecino era incitado a probar su fidelidad a través del asesinato. Cornelisz —antiguo boticario perseguido por la justicia y discípulo, quizá, del misterioso y satánico pintor Johannes Torrentius— no cometió personalmente un solo crimen —no se libró de la horca aun así, previa amputación de ambas manos—. Pero «todo el mundo acabó por estar implicado en aquella masacre permanente. Al final, ¿quién era cómplice y quién víctima?».

Francisco Pelsaert (1595-1630) es una fuente importante para saber lo ocurrido. Comandante del Batavia, estaba entre los que dejaron la isla para ir en busca de ayuda. La edición de su diario del viaje —escrito en 1629, pero transmitido al público por Jan Jansz en 1647— contiene quince grabados que reflejan la matanza. Pincha en la imagen o aquí para saber más sobre Torrentius, pintor maldito y posible inspirador de Cornelisz.

A más de uno estas palabras no dejarán de recordarle la atrocidad del siglo XX en nuestra Europa. Lo mismo debió de pasarle a Leonardo Sciascia mientras leía la Historia de la columna infame —escrita por Alessandro Manzoni en 1842—, pues en su prólogo no duda en comparar lo que allí se cuenta con la locura fascista: «Decir que el pasado ya no existe —que la tortura institucional ha sido abolida, que el fascismo fue una fiebre pasajera que nos ha vacunado— es de un historicismo de profunda mala fe, cuando no de profunda estupidez. La tortura sigue existiendo. Y el fascismo sigue vivo». Y es que, sin duda, el relato de Manzoni merece resumirse ahora.

Paul Fürst (1608-1666): Grabado en cobre del «Doctor Schnabel von Rom» —o Doctor Pico de Roma—, acompañado por un poema satírico en alemán. Con frecuencia, quienes trataban la peste negra no tenían formación como médicos. Solían llevar una túnica gruesa, guantes y un bastón con el que examinar a los enfermos sin acercarse. Completaban el atuendo unas lentes de vidrio, un sombrero y la célebre máscara en forma de pico, que rellenaban con plantas aromáticas para protegerse del contagio. Pincha aquí para saber más sobre el tema o en la foto para ampliarla.

Hacia las cuatro y media de la madrugada del 21 de junio de 1630, una «mujerzuela» veía desde su ventana cómo un hombre vagaba por las calles y se arrimaba sospechosamente a las paredes. Ya se debiera a mala idea o ignorancia, a la tipa se le ocurrió que estaba viendo a un «untador» —así llamaban a unos supuestos malvados que embadurnaban puertas y muros con el germen de la peste—. Tanto era el miedo que, después de torturas y calumnias, un barbero y un comisario de sanidad acabaron confesando tal delito. Y es que, dice Manzoni, «hay cosas que en una novela se tacharían de inverosímiles, pero que por desgracia la ceguera de la rabia basta para explicar». Y rabia nunca nos faltó: la «infernal sentencia» disponía que los dos hombrecillos «fuesen conducidos al suplicio en un carro, marcados con hierro candente durante el camino, que les fuese cortada la mano derecha delante de la botica de Mora —uno de los reos—, quebrados los huesos con la rueda y, atados a ella, alzados del suelo, al cabo de seis horas estrangulados, quemados los cadáveres y lanzadas al río las cenizas». Los que entonces mandaban no ocultaban, como hoy, sus fechorías: derruida, según costumbre, la casa de Mora —y prohibida en el lugar cualquier futura construcción—, allí se alzó una infame columna que a todos recordase lo ocurrido.

Joaquín Pinto (1842-1906): La Inquisición. Héroe o criminal, fray Diego La Matina murió en la hoguera el 17 de marzo de 1658, durante un auto de fe celebrado frente a la iglesia de San Erasmo, en Palermo. Había estado preso al menos cinco veces por blasfemia y herejía. Amplía la imagen o haz clic aquí para leer sobre el Santo Oficio en Sicilia.

A Sciascia debemos también nuestra última incursión en la verdad. En Muerte del inquisidor —su libro favorito, «el único que releo y sobre el que aún me devano los sesos»— repasa la historia de un convicto que, tras ser encarcelado y torturado por el Santo Oficio siciliano, se las ingenió para dar muerte al inquisidor del reino. No sabemos qué delito llevó a fray Diego La Matina —tal era el nombre del reo— a las mazmorras del tribunal. Pero sí sabemos que el 4 de abril de 1657 recibía sepultura en la iglesia de Santa María don Juan López de Cisneros, a quien, «habiendo ido a visitar a unos prisioneros que se hallaban encerrados en las cárceles del palacio de los inquisidores, se le puso delante un religioso […]; y el dicho fraile, con espíritu verdaderamente diabólico y rompiendo los grilletes que llevaba en las muñecas, con esos mismos hierros le dio muchos golpes, dos de ellos mortales, uno en la frente y otro más grave en la cabeza, a causa de los cuales murió». Así recogía un doctor la noticia en su diario. Y así nos legaba la prueba de que a veces las cadenas —instrumento de opresión por excelencia— se vuelven contra aquel que las forjó.