Si el lector ha tenido el buen criterio —y también la paciencia, pues pasa de nueve horas— de ver Shoah, la película documental de Claude Lanzmann, quizá coincida conmigo en que los mejores momentos son las entrevistas a Filip Müller y Raul Hilberg. El primero fue un judío que sobrevivió tres años en Auschwitz como miembro de un Sonderkommando (los grupos de «privilegiados» —no hay magnitud suficiente para estas comillas— que incineraban los cuerpos gaseados en las cámaras). El otro fue, por la profundidad y carácter seminal de su obra, el más notable historiador del Holocausto en el pasado siglo. Aunque claramente implicado, la lucidez de su análisis pone el contrapunto quirúrgico a la emoción del relato de Müller.

Un fotograma de Shoah (1985). La película causó cierta polémica al resaltar el antisemitismo del pueblo polaco, beneficiado con frecuencia por las muertes y deportaciones. Jan T. Gross pondría la puntilla en su libro Vecinos (2001), que documenta la terrible masacre de Jedwabne: en este pequeño municipio, fueron los propios polacos quienes apresaron y quemaron vivos a varios cientos de judíos locales. Pincha aquí para leer sobre el tema.

Nacido en Viena en 1926, Hilberg huyó de Europa en el 39, un año después de la unión de Austria al Tercer Reich. La familia se instaló en Estados Unidos, donde Raul empezó —con 22 años— a explorar los documentos alemanes que los vencedores de la guerra se habían llevado consigo. El resultado vio la luz en 1961, cuando solo un par de estudios sobre el Holocausto, aparte de algún testimonio en primera persona, se habían publicado con escasa difusión. Tampoco Hilberg lo tuvo fácil, pues el mundo prefería entonces mirar a otro lado y refugiarse en el confort del olvido. Incluso los que sí se interesaban, como Hannah Arendt, pusieron trabas al libro: a ella le molestaba —al parecer— el capítulo inicial (sobre la historia del antisemitismo europeo), como a otros les ofendió la escasa o nula resistencia opuesta, según el historiador, por las víctimas judías. Hilberg seguiría investigando unos materiales cada vez más ingentes hasta publicar una revisión del libro en 1985. Y entonces, cuando ya daba su labor por terminada —nunca por completa—, vio cómo la Europa del Este abría al fin sus archivos secretos. ¿Qué iba a hacer el hombre, después de cuatro décadas de estudio? En 2003, con casi ochenta años, dio al mundo la tercera y definitiva versión de su obra, ofrecida en español no mucho después por la editorial Akal.

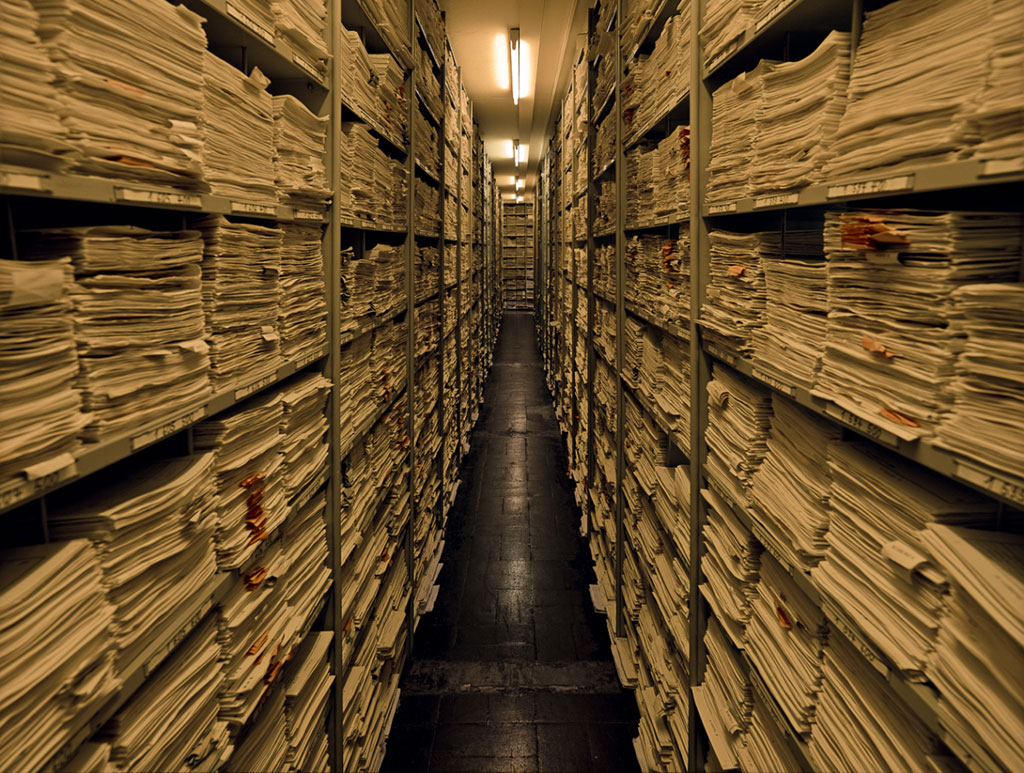

El archivo de Bad Arolsen (Alemania), uno de los últimos en abrirse a la investigación. Accesible desde 2007, esclarece el destino de una multitud de deportados. En 2019, la institución compartió en Internet más de 13 millones de documentos procedentes de varios campos de concentración. Hilberg, fallecido en el mismo 2007, no llegó a conocer ninguno de ellos. Pincha aquí o aquí para saber más; también puedes ampliar la imagen.

En las 1.455 páginas —de letra menuda y formato generoso— que requiere La destrucción de los judíos europeos, no hay una que no ilumine el Holocausto; pero es precisamente al primer capítulo, ese que tan poco gustaba a Arendt, al que quiero referirme ahora. Allí se argumenta que, aunque la historia de Europa entre 1933 y 1945 puede parecernos algo sin precedentes, la mayor parte de lo ocurrido venía de tiempo atrás. La política antijudía ha pasado, dice Hilberg, por tres fases: la de conversión (o intento de convencer a los judíos de su «error», salvando sus almas y, de paso, a los cristianos de su influjo); la de exclusión (la «obstinación» judía obliga a los cristianos a expulsarlos o aislarlos en guetos); y, en último lugar, la de aniquilación. En mínimas palabras: «Los misioneros cristianos habían dicho en realidad: no tenéis derecho a vivir entre nosotros siendo judíos. Los gobernantes laicos que los siguieron habían proclamado: no tenéis derecho a vivir entre nosotros. Los nazis alemanes decretaron finalmente: no tenéis derecho a vivir».

Las leyes antisemitas se aplicaban en Europa desde el siglo IV, antes incluso de que Roma hiciera del cristianismo su religión estatal. En los decretos del derecho canónico se perfilan muchas de las medidas que luego aplicarán los nazis: el Sínodo de Elvira (año 306) prohibía el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y cristianos —ni siquiera permitía que comieran juntos—; en el año 535, el Sínodo de Clermont descartaba a los judíos para los cargos públicos; el de Toledo (año 681) decretó la quema del Talmud y otros libros hebreos; de los cinco concilios celebrados en Letrán, el tercero (1179) prohibía a los judíos demandar a los cristianos o testificar contra ellos en un juicio, mientras que el cuarto (1215) impuso el marcado de las ropas judías con una insignia; finalmente —y eligiendo solo algunos—, el Sínodo de Breslau (1267) estableció los guetos obligatorios.

Grabado de las Crónicas de Núremberg (1493). Recrea las quemas de judíos vivos, acusados de profanar la hostia sagrada en pueblos alemanes como Deggendorf (1336) o Sternberg (1492). Muchos otros fueron perseguidos y quemados entre 1348 y 1351 por propagar, supuestamente, la Peste Negra; la masacre más recordada fue en Estrasburgo (1349). Puedes leer más aquí o aquí.

Que una hoja de ruta tan reconocible para un ciudadano moderno no llevara al exterminio se debe, si Hilberg acierta, a restricciones de dos tipos. En primer lugar, la objeción psicológica y moral que aconseja al cristiano no dañar al prójimo, ni siquiera como réplica. Pero ya se sabe: quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón; ¿qué mal podía haber en perseguir a unos judíos, si envenenaban pozos y celebraban cada año la muerte de Cristo desmembrando algún bebé? —sí, de cosas así los acusaban desde antaño; y Lutero había refrendado el odio a los judíos en el mundo germano con un despiadado libelo—. En segundo lugar, había un obstáculo legal, pues la propia dureza de esas normas acotaba su furor: si a uno lo condenan a cincuenta latigazos por hacer ruido en el cine, la sentencia es injusta y desmedida, pero también impide que al ruidoso lo ejecuten por lo mismo.

Acallada la objeción moral por la malignidad de la víctima, y convertido en racial lo religioso por la explosión científica del siglo XIX —tampoco esto fue una aportación propia—, solo la supresión del límite legal separaba a los nazis del Holocausto. En 1940 se movían aún en la segunda política —la de exclusión—, llegando incluso a concebir un plan para enviar a millones de judíos a Madagascar: la isla, que era entonces colonia gala, debía pasar a manos germanas como parte de los acuerdos de rendición francesa; pero el devenir de la guerra lo fue dificultando.

Reinhard Heydrich, conocido por su crueldad como «la bestia rubia» o «el carnicero de Praga». Hijo de intelectuales, tocaba —como Eichmann— el violín; era el «ario perfecto», y su frialdad fascinaba al mismísimo Hitler. Tuvo a su cargo la seguridad del Protectorado de Bohemia y Moravia desde 1941 hasta su muerte en un atentado en 1942. La caída de alguien de su peso no podía quedar impune, y Hitler la vengó salvajemente: primero ordenó la ejecución de 10.000 checos elegidos al azar; pero finalmente prefirió pulverizar por completo las localidades de Lídice y Ležáky (supuestamente implicadas en el ataque), asesinando o deportando a todos sus habitantes. Documéntate aquí y aquí.

El paso final llegó en dos vertientes: por un lado, los ametrallamientos masivos en suelo soviético, efectuados —desde el verano de 1941— por grupos especiales a medida que el ejército avanzaba hacia el este; por otro, los campos de exterminio. Incluso sin acciones tan drásticas, todo iba a ser cuestión de tiempo: a principios del año 42, en el gueto de Lodz ya morían de hambre y tifus 20 personas por cada nacimiento; en el de Varsovia, la proporción alcanzaba las 45 defunciones por parto. Pero los nazis tenían prisa, y el 20 de enero del 42, en la Conferencia de Wannsee, quedó formalizado lo que llevaba meses en marcha. Hitler ni siquiera asistió; tampoco Göring, Himmler o Goebbels. Fue Reinhard Heydrich, «el hombre del corazón de hierro», el encargado de poner sobre la mesa la «solución final» tramada en lo más alto. Noventa minutos bastaron: ya hablarían de detalles espinosos, como los «medio judíos» o los cónyuges de matrimonios mixtos. Ese pequeño salto por encima de los límites legales, nunca dado hasta entonces y reflejado vagamente en las actas —bien sabían lo que hacían—, propició que el régimen nazi causara en doce años estragos infinitamente mayores que los logrados por la Iglesia en doce siglos. Hilberg dixit.