El 16 de febrero de 1592, Rodolfo II de Habsburgo recibía en audiencia al rabino Judah Loew, que a sus 72 años tenía fama de místico y mago. Probablemente hablaron de la comunidad hebrea y sus problemas, pero dice la leyenda que el emperador —siempre fascinado por lo oculto— quiso saber más sobre la cábala y otros misterios. Los rumores atribuían al encuentro el bienestar de los judíos en Praga, a la vez que hacían de Loew una especie de Fausto frecuentado por Kepler y Brahe.

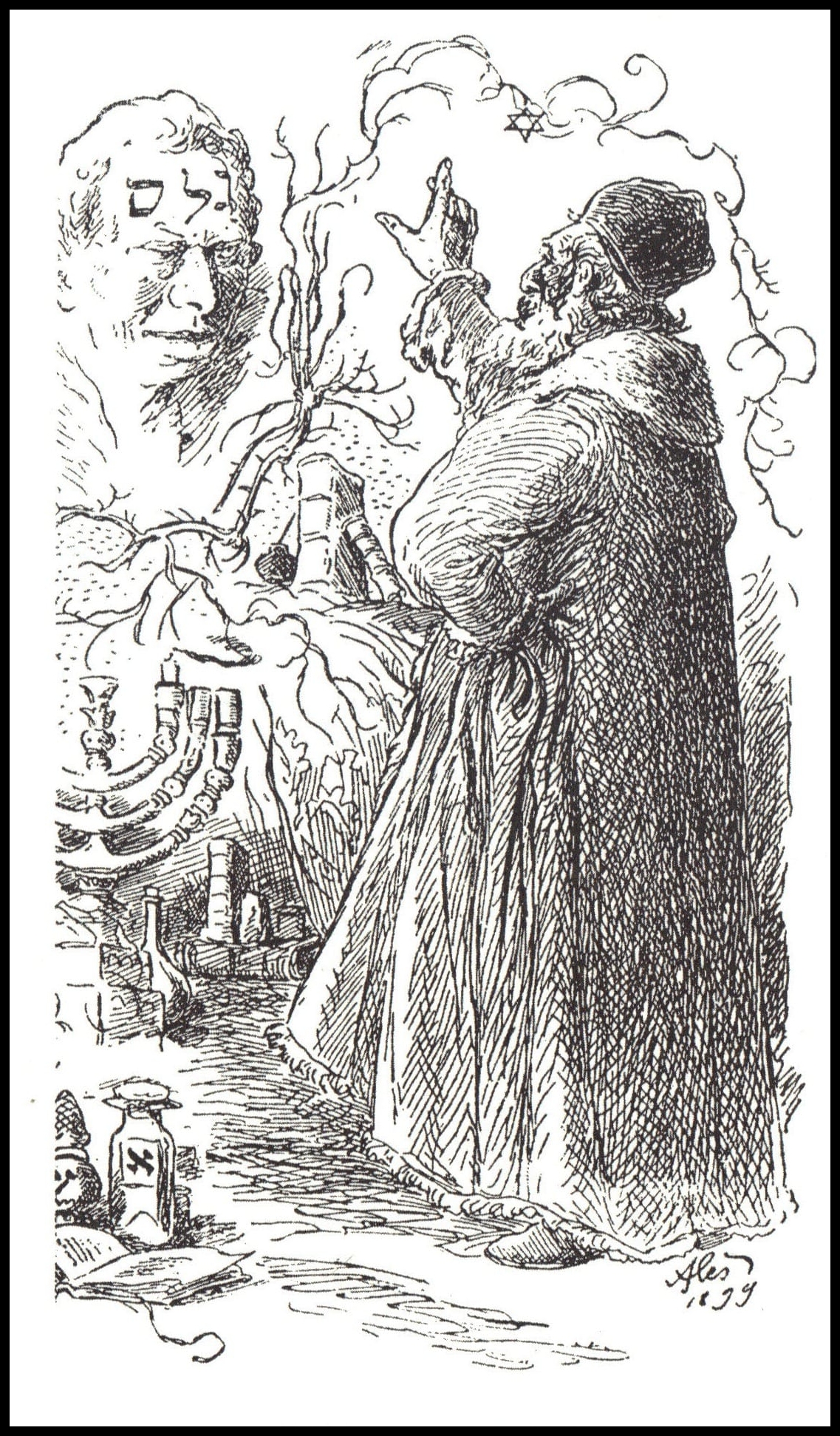

Aunque nació en Polonia, Rabbi Loew es parte de la historia de Praga, donde una colosal estatua lo conmemora desde 1910. Se dice que, en una salita del castillo, el Maharal —o Maestro— invocó para Rodolfo a los patriarcas de la Biblia; y que en otra ocasión hizo convertirse en flores las piedras que la plebe antisemita le arrojaba. Pero la parte más conocida de su leyenda es la creación del gólem, una enorme criatura de barro que cobraba vida al insertar en su boca —o escribir en su frente, como en este dibujo de Mikoláš Aleš (1899)— un papel con el nombre de Dios. El folclore judío ha incluido versiones del gólem desde el tiempo más remoto; en la modernidad, son muy populares la novela de Gustav Meyrink (1915) y la película muda de Carl Boese y Paul Wegener (1920). Aquí puedes ver en español este clásico del cine expresionista alemán; aquí tienes información sobre Loew; aquí, sobre el gólem; y aquí, más imágenes vinculadas al relato.

Nacido en Viena en 1552, Rodolfo era bisnieto de Juana la Loca y pasó su adolescencia en España. Crecer en el país de la Contrarreforma —y al lado de Felipe II, tío suyo y católico a ultranza— no le impidió volverse un forofo de astrólogos y alquimistas. A él se dedican mis páginas preferidas de la Praga mágica de Angelo Maria Ripellino, un texto de 1973 que Siruela devolvió a las librerías hace poco. El ensayo es brillante y caótico a partes iguales: poco importa a Ripellino perder al lector en una maraña tan intrincada como las calles de la propia Praga; y menos aún aturdirlo con decenas de nombres que nada significan para quien no habla checo. Barroco y caprichoso, es el retrato —en el fondo y en la forma— de una ciudad decrépita y arcana, espejo de un monarca melancólico y huraño; un líder tocado por la neurastenia familiar, que —desde 1576 hasta su muerte en 1612— gobernaba con desgana el Sacro Imperio y posponía durante meses la recepción de embajadores. Pero eso sí: la puerta siempre estaba abierta para alquimistas, charlatanes y adivinos llegados a Bohemia como a una «California de la ciencia mágica».

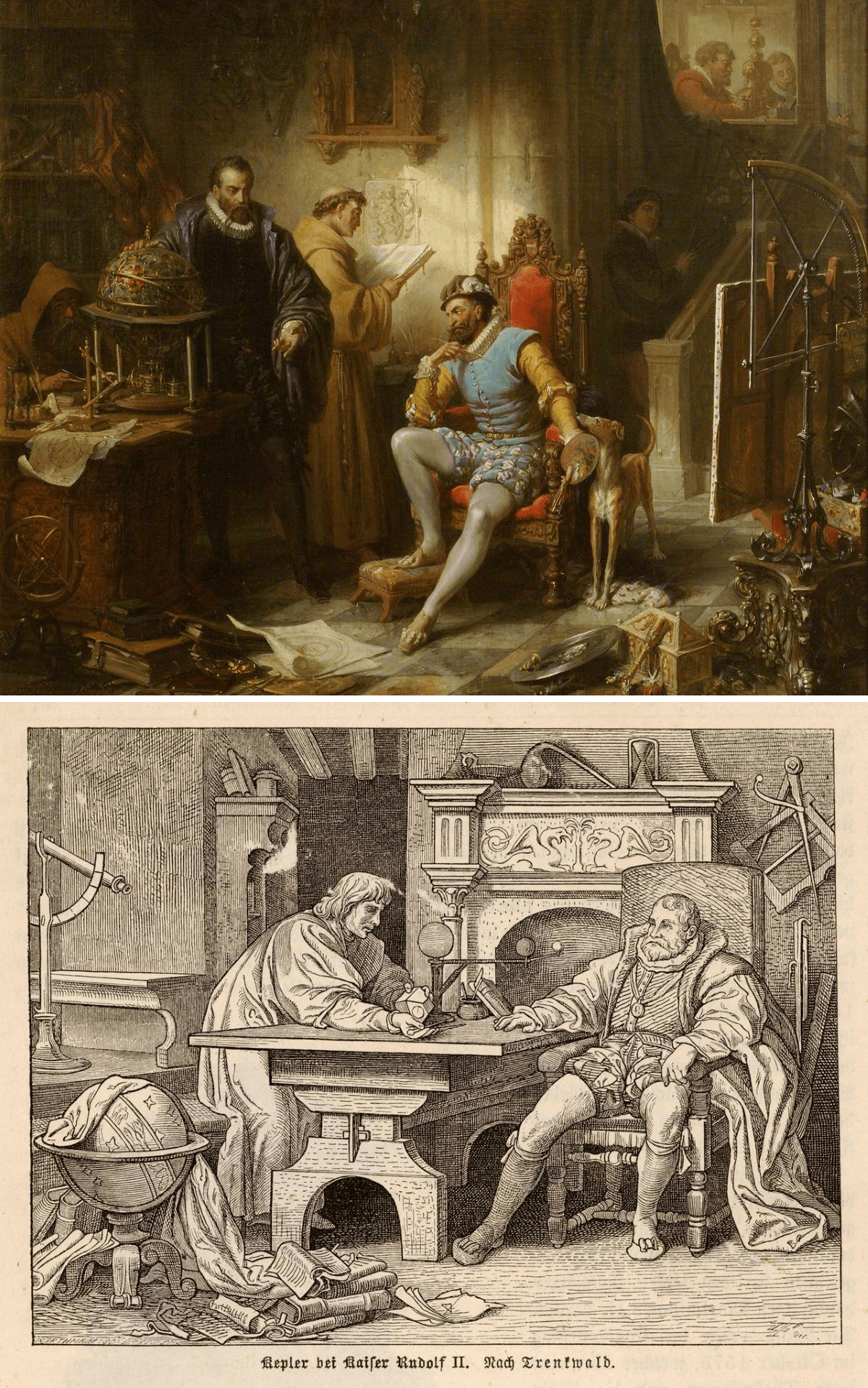

Por suerte para su posteridad, Rodolfo II no solo miraba a los astros en busca del horóscopo. Tuvo tiempo también para estudiosos tan serios como Tycho Brahe o Johannes Kepler. Arriba, Rodolfo y Brahe en una pintura de Eduard Ender (1855). El astrónomo de la nariz de oro —había perdido la suya en un duelo juvenil— llegó a Praga invitado por el propio emperador en 1599. Tenía 52 años y no hizo más hallazgos importantes, pues moriría en 1601; pero su presencia fue de gran utilidad para Kepler, a quien vemos abajo en un dibujo de Josef Matyáš Trenkwald. Se conocieron en 1600, cuando Kepler enseñaba matemáticas en Graz. La relación fue tensa y recelosa en un principio, pero Brahe recomendó finalmente a Rodolfo llamar a Kepler a la corte como su ayudante y sucesor. De todo ello dan testimonio las Tablas rudolfinas de 1627, basadas en los datos de Brahe y tituladas así por Kepler en honor a su mecenas. Pinchando aquí, aquí y aquí puedes leer sobre estos sabios.

Como dice uno de los autores citados por Ripellino, «no existe en el mundo criatura más afligida y solitaria» que Rodolfo II. «Si no estuviera el encanto de las ciencias ocultas que tanto le atraen, de la astrología y de la alquimia; si no estuvieran el arte, las estatuas, las pinturas, los libros, las joyas y los tejidos, que acumula con insaciable anhelo, viviría en una nada tal, que se consumiría como una vanísima sombra». Y es que, en efecto, el emperador dedicó una fortuna a construir su Kunst und Wunderkammer —o «Cámara de las artes y maravillas»—, una increíble colección de rarezas traídas de todo el mundo por agentes a su servicio: una silla que atrapa a quien se sienta, cálices de rinoceronte que hacen hervir la bebida envenenada, dos tornillos del arca de Noé, calaveras de ámbar, raíces de mandrágora, globos terráqueos, autómatas, un laúd de plata… Y relojes, muchos relojes; y estatuas y cuadros y caballos; y plumas de colibrí; y quién sabe qué más. A través de los Alpes se hizo llevar a hombros, para que no se dañara, un cuadro de Durero; y no hubo escultor o pintor —mejor cuanto más extravagante— que no gozara de su amparo.

«La fiebre de los objetos nace en Rodolfo del afán de llenar el vacío que le rodea, de superar el miedo a la soledad», escribe Ripellino. Desde que trasladó la sede imperial a Praga —en 1583—, la ciudad se convirtió en un paraíso manierista. Nadie encarna la exuberancia del momento mejor que Giuseppe Arcimboldo con sus cuadros de frutas, pescados y otras locuras. En la foto, su retrato del emperador en la forma de Vertumno, dios etrusco del cambio vegetal y estacional. De su cabeza, dice Ripellino, «transpira una bufonesca estulticia satisfecha, un guiño esquizoide». Aquí puedes leer más sobre el autor, y aquí se reproducen todas sus ocurrencias. Aquí y aquí se habla sobre la colección de Rodolfo.

Todo este «gabinete de naturalia, rarezas y anomalías» sería dispersado, presa del saqueo, tras la muerte de Rodolfo. La guerra de los Treinta Años, iniciada en 1618, causó el estrago más severo: Maximiliano de Baviera se llevó «no menos de mil carros con oro y objetos preciosos» como pago por su apoyo a Fernando II en la batalla de la Montaña Blanca; otros cincuenta tomó el príncipe de Sajonia como botín en 1631; y en 1648 buena parte de Praga —incluyendo el castillo real— sufrió el «latrocinio descomunal» de las tropas suecas. Los propios Habsburgo irían poco a poco eligiendo riquezas para sus casas de aquí y allá, además de sanear sus cuentas con ventas masivas; hasta que, en 1782, José II decidió subastar lo que quedaba a precios irrisorios. Algo se conserva, pese a todo, en el Museo de Historia del Arte de Viena; del resto, solo tenemos inventarios de la época.

A la mandrágora se le han atribuido propiedades mágicas, pero es también conocida por el aspecto humano de sus raíces. En esta imagen, una de mis piezas favoritas de la Wunderkammer de Rodolfo: una raíz con la forma de Jesús crucificado. Era tan grande la colección del emperador, que el castillo tuvo que ser remodelado para albergarla. Rodolfo incluso hacía reproducir las obras de arte que no lograba comprar; hasta unicornios y dragones se retrataban al no poderse obtener ejemplares. Su corona —fabricada para él en oro con relieves en 1602; y ornada con diamantes, circones, espinelas, perlas y un gran zafiro azul en lo más alto— sería usada por sus sucesores y, desde 1804, adoptada como corona oficial del Imperio austríaco. Puedes verla aquí; y aquí tienes más fotos de la colección.

Pero la verdadera pasión de Rodolfo fue la alquimia. Cualquiera que buscase —con fe o con simple afán de engaño— las recetas del oro y la eterna juventud sabía que Praga era su sitio. Se dice que, colgando del cuello del monarca, un cofrecillo de plata guardaba un elixir de la vida… ¿Quién se lo habría vendido? La tradición romántica nos cuenta que los alquimistas llegados de todas partes se alojaban en las minúsculas casuchas del callejón del Oro, proyectado poco antes para albergar a los guardias del emperador. Los orfebres que luego se instalaron le acabaron dando nombre, pero el imaginario popular sigue asociándolo a la alquimia. Parece que Rodolfo —refinado y exquisito, pero también suspicaz y colérico— encerraba allí a sus alquimistas, vigilados por un alabardero, y los castigaba terriblemente si se sentía defraudado. Cierto día, aquellos prisioneros —del rey y la codicia— se rebelaron porque no les permitían disfrutar de un paseo primaveral por el Foso de los Ciervos. Rodolfo decidió contentarlos: «Los hizo conducir al foso y mandó que se les encerrara en jaulas de hierro colgadas de los abetos, donde murieron de hambre, miserablemente».

Arriba, un atardecer en el callejón del Oro —Zlatá ulička—, con sus once casitas de colores. Ninguna mide más de cuatro pasos, y varios de sus tejados se alcanzan levantando la mano. En el número 22 —con la fachada azul en la foto— vivió Kafka en 1916. También el Nobel Jaroslav Seifert pasó una breve temporada en el lugar, hoy uno de los más visitados de Praga. Abajo, utensilios de alquimia decorando el interior de una de las casas. Aquí y aquí puedes leer y ver imágenes del callejón; aquí, sobre la historia de la alquimia; aquí y aquí, sobre Rodolfo II y su relación con las «ciencias» ocultas.

La esperanza es una virtud, aseguran los cristianos; pero juega con fuego quien la pone en el favor del poderoso. Dichoso aquel —dijo Horacio— que «esquiva el foro público y el umbral altanero / de las aristocráticas mansiones». Como alquimistas a los pies de un soberano caprichoso, lameculos y trepas se arriman al que manda. Un callejón y una alabarda es cuanto debe hallar el que no busca más fin que el provecho. A los ingenuos, que siguen creyendo en elixires de la vida, los perdono.