«Los hombres deben ir a la guerra una vez en la vida». Así de rotundo se muestra un muchacho de pueblo ante la idea de luchar en la Gran Guerra, pensando —como hicieron los romanos más humildes— en el ejército como garante de riqueza y dignidad. La escena aparece en Alí y Nino, la obra mayor de Azerbaiyán y la única —hasta donde yo sé— que se conoce en Occidente. Su misterioso autor —Kurban Said—, parece ser el escritor y diplomático azerí Yusif Vazir Chamanzaminli, quien, tras haber vivido en Rusia y Turquía, tuvo que salir por pies de su Bakú natal debido a sus roces con los soviéticos. Refugiado en Uzbekistán desde 1938, dos años más tarde fue arrestado y enviado a un campo de trabajo del que ya no regresó. Quiso la paradoja que el gulag en cuestión se hallara junto a Nizhni Nóvgorod —entonces llamada Gorki en honor a su más ilustre ciudadano—, y que la misma tierra que celebraba con su nombre al escritor leal sepultara al disidente. El manuscrito pasó a manos de Lev Nussimbaum —conocido como Essad Bey—, un judío convertido al islam que huyó también de Azerbaiyán y aderezó el relato con ocurrencias propias y ajenas. Al fin, la baronesa Elfriede Ehrenfels registraría el texto a su nombre, ayudando así a que una obra de origen tan «impuro» se editara en alemán en la Viena de 1937.

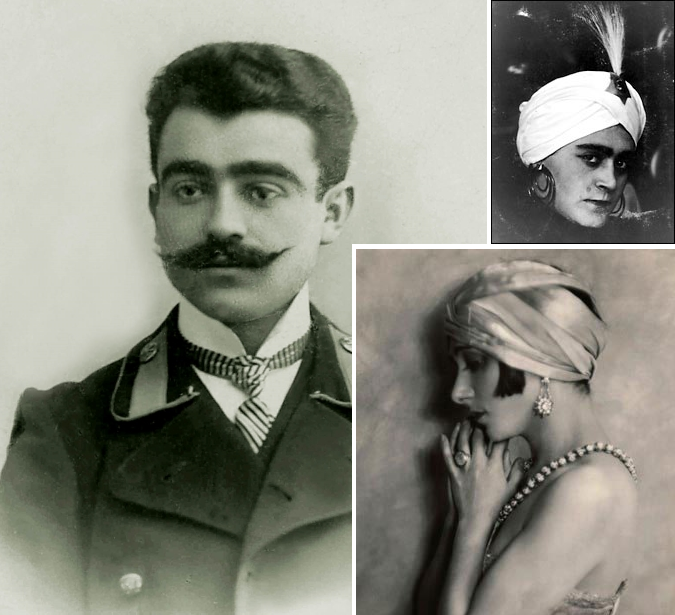

A pesar de que sus textos autobiográficos parecen confirmarlo como autor de Alí y Nino, el problema de Chamanzaminli —a la izquierda— sigue siendo discutido por la elección de la lengua alemana. Si Nussimbaum —arriba a la derecha— participó realmente, no se contentó con apropiarse del libro, sino que quizá tomó sus aportaciones del escritor georgiano Grigol Robakidze. Finalmente, nada prueba que la baronesa Ehrenfels hiciera más que registrar el texto. Haz clic en la imagen o aquí para saber más sobre este galimatías, que llegó a inspirar el documental Alias Kurban Said en 2004.

Alí, el chico de pueblo, se pasa los días dudando qué hacer ante un conflicto de locos: luchar con el ejército ruso —al que obedece su país—, con el Turco —al que le une su fe—, o quedarse en casa y pasar por un cobarde. Todo ello aderezado con la historia de su amor por la bella Nino, cristiana crecida en una sociedad occidentalizada y —claro está— con otros intereses en la guerra. Pero quiero hablarles de un solo pasaje. Desde un vagón del Transcaucasiano —orgullo del colonialismo eslavo—, Alí observa la estepa y entiende que su bando es tan innato como lo es la propia raza, y que las fronteras del hombre nada pueden contra el alma y los ancestros: «¿Qué me importaba a mí el mundo al otro lado de la cordillera? ¿Sus guerras, sus ciudades, sus zares, sus problemas, sus aliados, su limpieza y su suciedad? Nosotros nos limpiamos de otra manera y pecamos de otra manera, tenemos otro ritmo y otros rostros. Que el tren corriera hacia el oeste. Yo me quedaba».

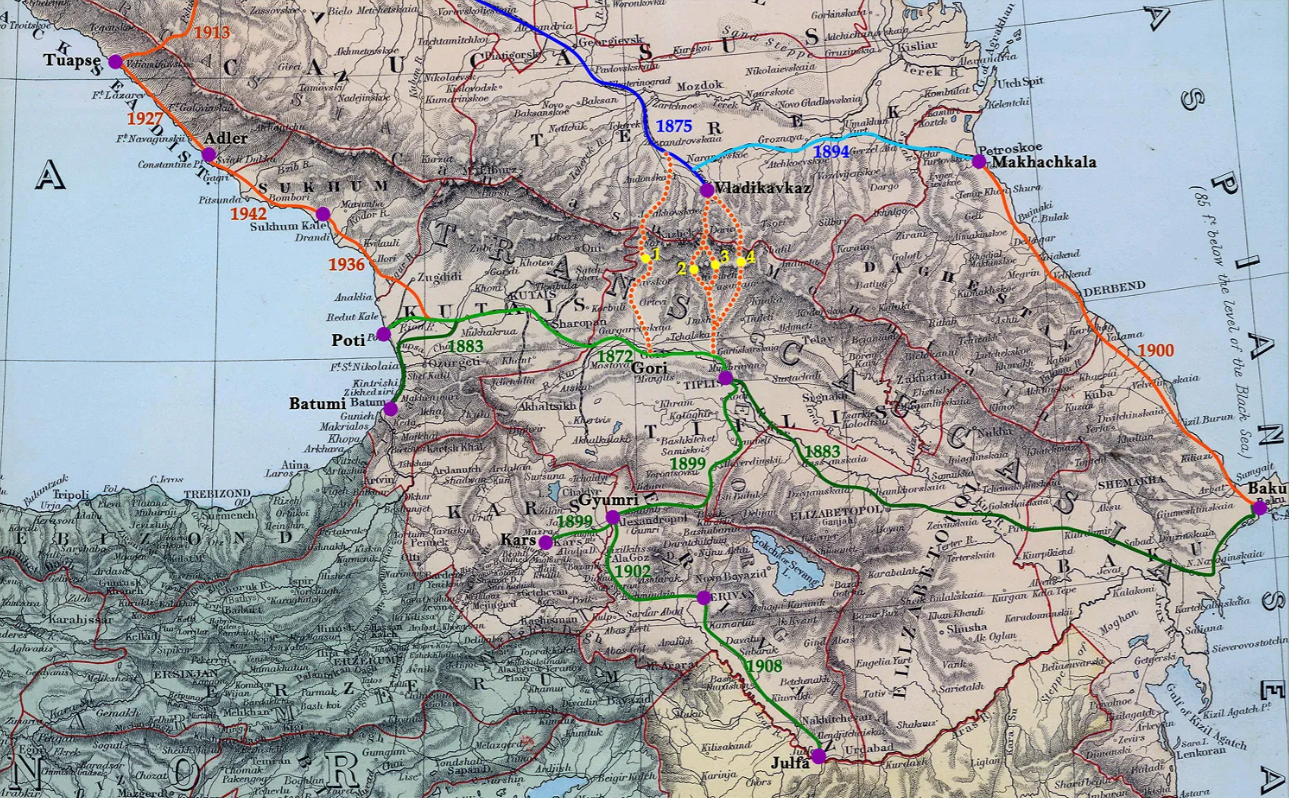

La construcción del Transcaucasiano se inició en 1865 en la ciudad georgiana de Poti —en la costa del Mar Negro—, y logró el objetivo de llegar a Bakú —en la costa azerbaiyana del Mar Caspio— en 1883. Poco después, se iniciarían los trabajos de expansión y unión con otras líneas rusas. En el mapa puedes ver el desarrollo de las vías; y aquí puedes leer más sobre la mítica línea ferroviaria.

La misma editorial —Libros del Asteroide— tradujo hace unos años Hogueras en la llanura, del japonés Shohei Ooka. La novela, que no acabó de llenarme, se mueve entre el testimonio de las atrocidades bélicas y la reflexión metafísica sobre el hombre y su condición ante lo eterno. De familia le venía a Ooka el pacifismo, pues su padre —un enemigo de la ancestral cultura militar del Japón— le puso por nombre Paz —eso significa Shohei—. Tal carta de presentación no le libró de ser reclutado por la Armada Imperial y enviado al frente en Filipinas. Capturado por los yanquis, fue internado en un campo de la isla de Leyte. Esas vivencias se reflejan en esta su obra más leída: en ella el joven Tamura, tras un bombardeo enemigo, se ve condenado a vagar en solitario por la selva filipina, sometido a los tormentos del aislamiento y el hambre. Como un nuevo Robinson —con el que se compara en alguna página, aunque él, un oriental ateo, «no tenía ni idea de a quién o a qué dar las gracias»—, el soldado sobrevive a duras penas y describe con detalle los horrores de una guerra que aboca al ser humano al crimen y el canibalismo.

De las atrocidades japonesas, hoy hablaré sobre dos —aquí y en la próxima imagen— ocurridas en el frente filipino. Soldados americanos cargan con los caídos en la Marcha de Bataán: en abril de 1942, cerca de 80.000 prisioneros fueron obligados a caminar hasta el campo de Cabanatúan, a unos 100 kilómetros de Bataán. Muchos —la cifra varía entre 6.000 y 20.000— murieron por malos tratos, hambre o enfermedad. Pincha aquí o en la foto.

Voy a destacar dos momentos del periplo de Tamura. El primero es el día en que este «náufrago» divisa desde lejos un poblado. Quizás un rayo de esperanza lo ilumine, pensando en algún campamento japonés; pero lo cierto es que una cruz —una iglesia filipina— corona la aldea: «Yo no los odiaba, pero dado que mi país estaba en guerra con el suyo, era inconcebible que entre ellos y yo se entablara relación alguna, por más que nos presidiera el símbolo de la cruz. La situación de crisis que nos envolvía era palpable. En posesión del enemigo, el símbolo universal de amor de la cruz no es más que una señal de peligro». El otro es aquel en que el chico, que ha dado con un buen filón de alimento —un «paraíso», nos dice—, pero al que atormenta su terrible soledad, ve cómo le sobrevuela un avión americano. Llega incluso a distinguir al piloto, con un colorido pañuelo arropando su cuello. Entonces Tamura ya no es japonés; es una criatura que pide un camarada al que querer: «La figura solitaria de aquel hombre despertó en mi interior un eco de simpatía, pues era el primer ser humano que veía desde que abandoné las inmediaciones del hospital. Aunque, desde otro punto de vista, para mí era un temible enemigo. Pero dada mi situación, con el vientre repleto y en el paraíso, no llegaba a convencerme de ello». Tal vez se opongan los fragmentos: en el primero, la guerra destruye incluso aquello que se juzga el triunfo del amor; en el segundo, ni siquiera esa guerra consigue acabar con el instinto amistoso hacia nuestros semejantes.

En la imagen, cadáveres de dos civiles filipinas en la Masacre de Manila. Entre febrero y marzo de 1945, las tropas japonesas asesinaron a un mínimo de 100.000 habitantes de la ciudad; se registraron destripamientos de embarazadas, violaciones masivas y torturas como la amputación de pechos. Un par de generales serían condenados por ello tras la guerra. Haz clic aquí o en la foto.

Y quiero terminar por hoy recordando a Mario Rigoni Stern, autor al que conocemos en España solo gracias a Pre-Textos. Como oficial de la Escuela Militar Alpinista, Rigoni había luchado junto a los nazis en Francia, Albania y Yugoslavia; pero su prueba de fuego sería el frente soviético. Cuando pisaron suelo ruso en el verano de 1941, los italianos no imaginaban lo que sucedería en enero del 43 en los alrededores de Stalingrado. En pocos días, 20.000 soldados de Mussolini fueron masacrados, y otros 64.000 cayeron prisioneros; los demás, heridos y enfermos, huyeron como pudieron del enemigo y el crudísimo invierno. Cuando llegaron a Italia, su aspecto era tan descorazonador que el régimen tuvo que ocultarlos para evitar el desaliento general.

Prisioneros italianos en 1943. Aunque la idea no entusiasmó a los alemanes, Mussolini insistió en enviar tropas al frente oriental. La Armata Italiana in Russia llegó a contar con 235.000 hombres, pero estaban mal equipados para el invierno y sus armas y tanques resultaron ineficaces. Amplía la imagen o pincha aquí para leer sobre el desastre.

Allí estaba Mario. El texto que aquí me interesa se lee en su primer libro —El sargento en la nieve—, que recrea en 1953 aquel terrible 26 de enero en que el autor perdió a sus mejores amigos. Entre disparos, nuestro héroe consigue abrirse paso hasta una isba; dentro, soldados rusos armados hunden sus cucharas de madera en un mismo cuenco de sopa. Todos le miran. Una mujer llena un plato y se lo acerca al intruso, que se cuelga al hombro su fusil y come en silencio. Spaziba, dice al terminar; pasausta, responde ella. «Así ocurrió todo. No lo recuerdo como un hecho extraño, sino natural, fruto de esa espontaneidad con la que antaño debían de actuar los seres humanos». Rigoni asegura no haber sentido temor: «Comprendí que los rusos eran como yo. En aquella isba se creó entre los soldados rusos, las mujeres, los niños y yo una armonía que distaba de ser una tregua. Trascendía con mucho el respeto que se tienen entre sí los animales del bosque. Por una vez, las circunstancias permitieron que los hombres supieran ser hombres».

Bellos fragmentos unos y otros, que me recuerdan un poema que nunca dejo de leer: «Un aviador irlandés prevé su muerte», de W.B. Yeats. El piloto del título sobrevuela la Gran Guerra sin cosa alguna que ganar y solo una por perder. Y donde nadie le molesta, en el eterno azul, con toda sencillez resume lo que fue y lo que será: «No odio a quienes son mis enemigos, / no amo a quienes debo defender». No tiene más hermanos que los pobres de Kiltartan, y lo llevó al combate un móvil más humano —si cabe— que la propia guerra: «Ni leyes ni deberes me ordenaron luchar, / ni estadistas ni masas entusiastas; / un solitario impulso de deleite / me empujó a este tumulto entre las nubes; / todo lo sopesé, de todo hice memoria: / los años por venir me parecieron vano aliento, / vano aliento los años transcurridos; / con esta muerte, mi vida se equilibra». ¿Se puede añadir algo?