Artista púber, golfo superviviente, aventurero y víctima de un carcinoma a los 37 años, Rimbaud dejó de escribir —poeta lo fue siempre— cuando no tenía veinte. Eso convierte al enfant terrible y «niño Shakespeare» —así lo llamó Victor Hugo— en paradigma del genio abortado. La profusión de casos, sin embargo, nos hace pensar en los románticos —algo anteriores— cada vez que oímos aquello de «lo bueno muere joven». La lista es muy larga: Leopardi, Shelley, Keats, Novalis, Bécquer, Von Kleist y hasta las Brontë —de vida victoriana, pero románticas de espíritu—. La tuberculosis y el dolor del alma causaban estragos; y quizá nadie se diera tanta prisa como Thomas Chatterton, cuyo cadáver inmortalizó —valga la absurda expresión— Henry Wallis en el cuadro que encabeza esta entrada. El chaval se envenenó sin cumplir los 18 en 1770, inaugurando una actitud cuando ni el Werther se había publicado aún para dar nombre a lo romántico. Los ejemplos no faltaron desde entonces, pues no pocos «malditos» se mataron y la infamia del XX se ocuparía de otros cuantos. Hoy les hablaré de dos autores que cayeron con muchos escalones por subir.

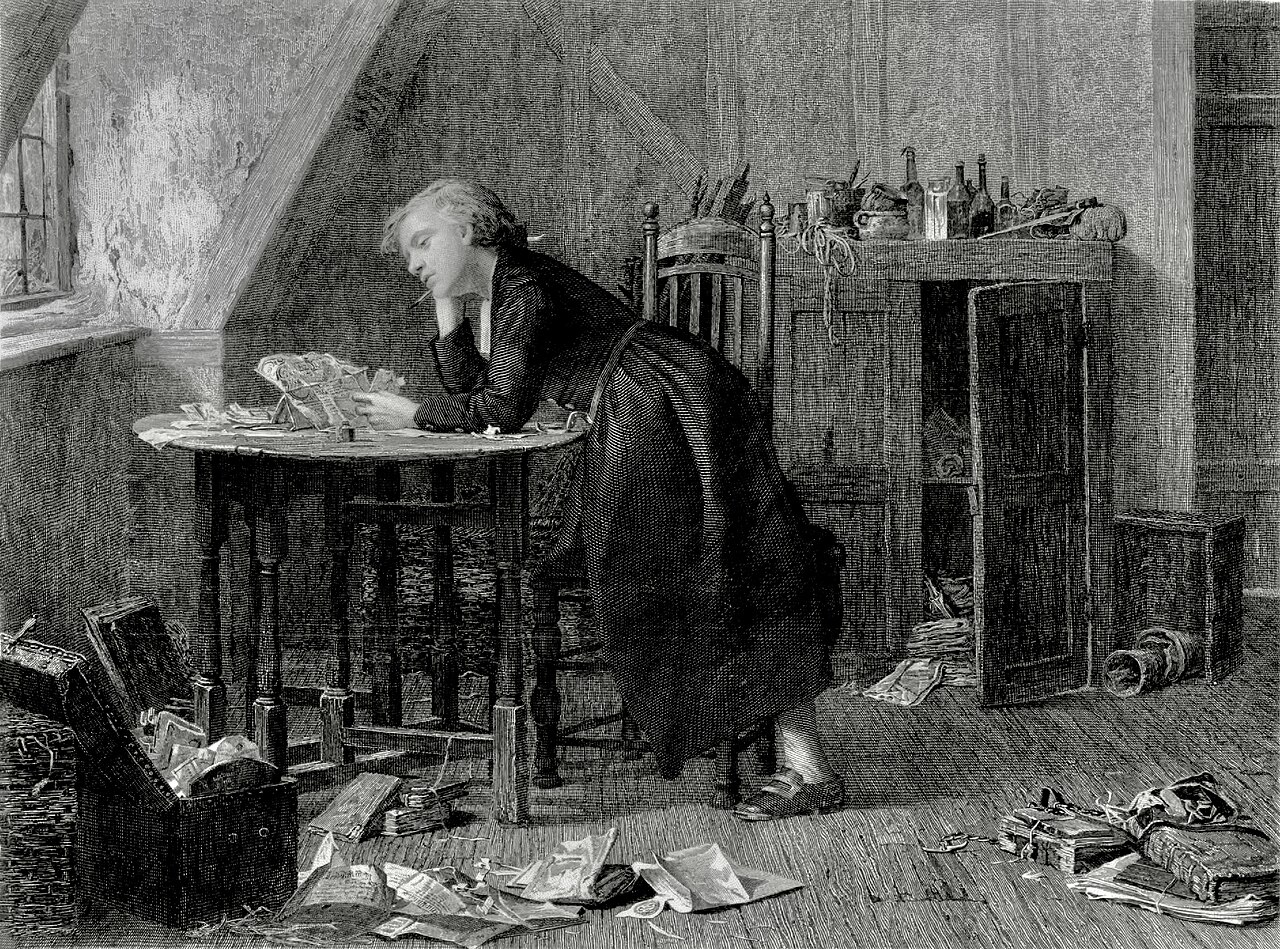

Thomas Chatterton en un grabado de 1872. Nació en Bristol en 1752 y estudió en las escuelas de la caridad. Fascinado por los objetos de la iglesia de St. Mary Redcliffe —de la que su tío era sacristán—, desarrolló una obsesión por la Edad Media. Con ocho años, leía códices durante todo el día; y a los once compuso la primera de las obras que atribuyó al supuesto monje medieval Thomas Rowley. Lee aquí tres poemas; y aquí, algo más sobre su figura.

Turguéniev consideraba a Vsévolod Garshin su heredero natural, Tolstói veía en él al escritor más prometedor de su generación, y hay quien compara su estilo con el de Dostoyevski. Leer el mismo nombre junto a la gran «trinidad» rusa nos dispone para obras mayores, pero el joven ucraniano tuvo que conformarse con una veintena de relatos que le dieron —eso sí— notable fama en Rusia. Debemos, por tanto, gratitud a dos pequeñas editoriales que salvaron para nosotros algunos de sus textos: Nevsky Prospects —de la que no he sabido nada en años— publicó una bonita edición ilustrada de La flor roja, aunque quizá el lector prefiera —como yo— los dos libros de Contraseña, que recogen quince cuentos y un par de prólogos de interés.

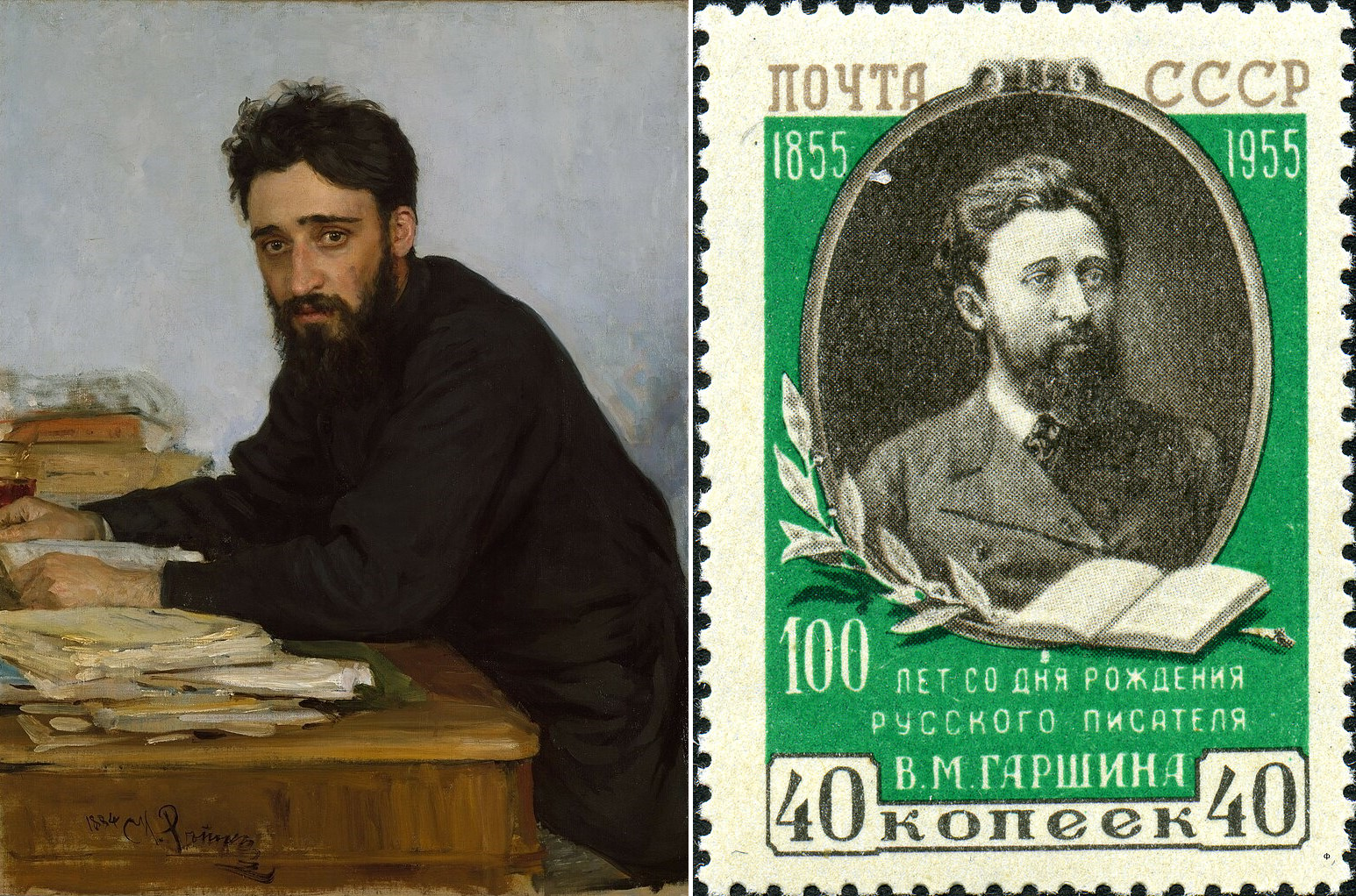

«La flor roja» es el cuento más célebre de Garshin, y encaja —junto a Gógol, Chéjov o Leskov— en la tradición rusa de las historias de manicomio. A la izquierda, Garshin en su escritorio, retratado por Iliá Repin en 1884. A la derecha, el sello dedicado al autor por el servicio postal ruso en el centenario de su nacimiento. Clic aquí o aquí para saber más.

El suicidio de su hermano llevó a Garshin a un psiquiátrico por vez primera, siendo un adolescente, en 1872. Continuaba así una maldición familiar que había empezado con el abandono materno en 1863 y se completaría con el suicidio de otros dos hermanos —incluyendo al propio Vsévolod— en las décadas siguientes. Solo los Mann y los Wittgenstein conocerían tales cotas de desdicha. Como el Ivanov de «Cuatro días», Vsévolod se alistó voluntario —con poco más de veinte años— para la guerra ruso-turca y, también como el joven del cuento, resultó herido. En 1880, un colapso mental vuelve a poner sus huesos en un sanatorio. Compaginó la escritura con un empleo en la Compañía Rusa de Ferrocarriles entre 1882 y 1887, y no mucho más tarde —a los 33— se arrojó por el hueco de la escalera desde el quinto piso en que vivía, tal y como haría Primo Levi al cabo de un siglo. En el retrato pintado en 1884 por Iliá Repin —el autor de los famosos cuadros de Modest Músorgski y Tolstói—, Garshin nos mira con los ojos del que sufre, viendo ante sí un destino tan oscuro como el que espera al personaje de «El cobarde»: «Si no le matan, se volverá loco o se pegará un tiro en la cabeza». No hay resumen más preciso de quién fue Vsévolod Garshin.

Repin, ucraniano como Garshin, pintó al escritor al menos tres veces. Dos son retratos convencionales, pero en 1885 usó su imagen como modelo para el hijo de Iván el Terrible. En el cuadro, el zar abraza a su primogénito, cuya muerte causa él mismo al tratar de golpear con un bastón a su nuera. Según el propio Repin, responde a la violencia desatada en Rusia en 1881, con el asesinato de Alejandro II y las siguientes ejecuciones. Conócelo mejor aquí.

Las heridas de guerra no han sido para todos, como en la novela de Crane, una «roja insignia del valor». Los días de Wolfgang Borchert —librero y actor en la vida civil— mudaron en 1941, cuando fue llamado a filas y enviado al frente ruso con solo veinte años. Allí recibió un disparo en la mano izquierda. Lejos de convertirse en un héroe, fue acusado y condenado a tres meses de aislamiento por mutilarse a sí mismo para dejar el servicio —¡menos mal que algo de crédito le dieron, porque la acusación militar pedía la pena de muerte!—. No fue el primer ni el último contacto de Borchert con la celda: en 1940 —siendo apenas un muchacho— lo había arrestado la Gestapo por escribir textos subversivos, y en 1944 pasó nueve meses en prisión por parodiar a Goebbels en escena. Su penosa salud no lo libró de volver al frente otras dos veces y ser hecho prisionero. Logró escapar y —como Hölderlin— llegó caminando hasta el hogar de sus padres en Hamburgo, a 600 kilómetros. Pero el destino ya estaba escrito: arrastrando las secuelas de la difteria y la hepatitis, a Wolfgang le quedaban dos años de vida en un hospital de Basilea.

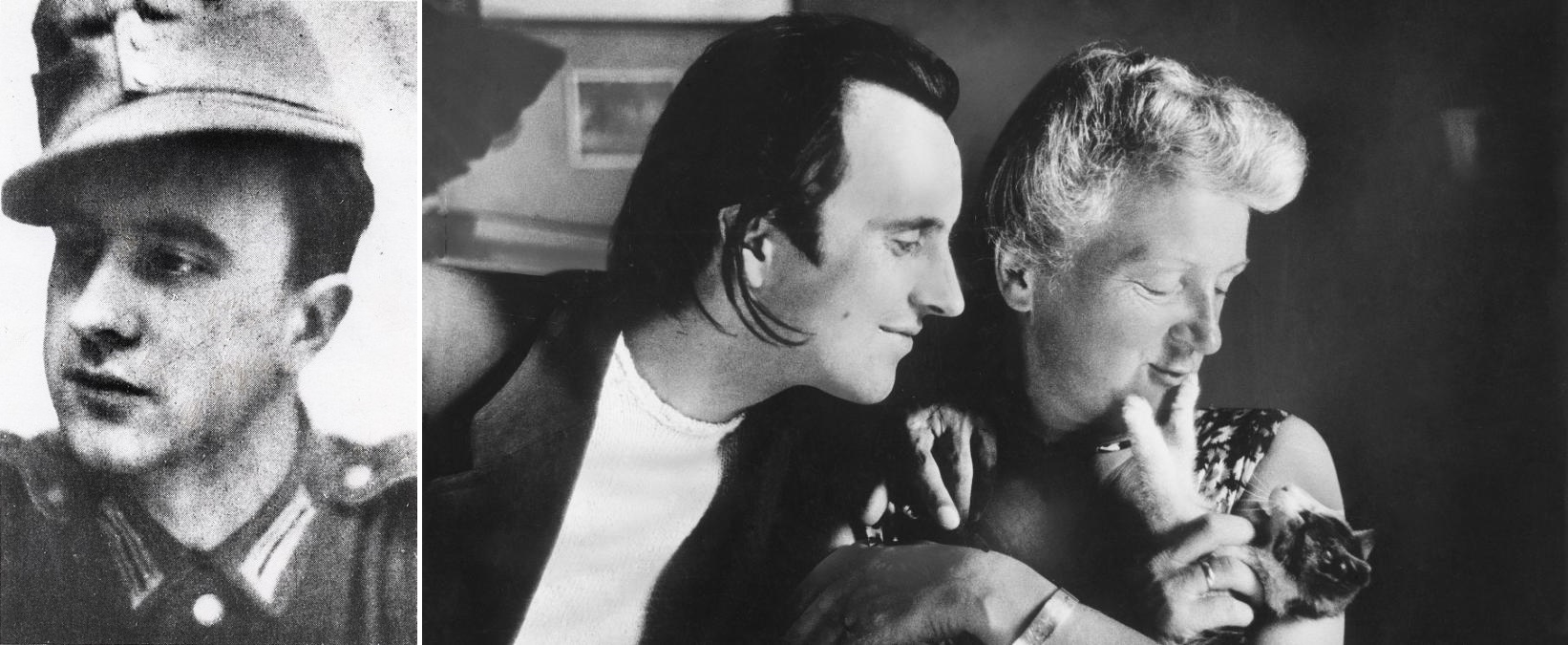

A la izquierda, Borchert de uniforme. A la derecha, con su madre entre el fin de la guerra y la muerte de Wolfgang en 1947 —meses en los que publicó la mayoría de lo que hoy leemos—. Su última obra se estrenó un día después de su muerte. Clic aquí.

Muerto a los 26, la obra de Borchert es el fruto de apenas un par de años de labor. Aún se puede comprar la pulcra edición en que Laetoli compiló todos sus textos: un puñado de cuentos, algunos poemas y un drama de posguerra «que ningún teatro quiere representar y ningún público quiere ver». Me quedo con «El diente de león», bellísimo relato en el que un grupo de presos pasea cada día durante media hora alrededor de una parcela, bajo la atenta vigilancia de «una jauría de doce uniformados provistos de revólver». En su desolación —«el hombre que camina delante de mí hace tiempo que murió», nos dice con terrible concisión—, el personaje encuentra un incentivo: a medio metro de sus pies, una florecilla crece y alegra sus mañanas. El muchacho tiene ahora una ilusión, pues la flor es casi una amante, y no se rinde hasta llevarla consigo a su celda: «Llegar a ser como tú…», desea frente al diente de león, casi sintiendo cómo la tierra lo cubre a él también.