Cuando yo estudiaba, el profesor solía reñirnos si usábamos «el texto como pretexto». Es decir, que si a uno le ponían un soneto de Quevedo y le pedían que explicara lo Barroco, no debía esconder su ignorancia insistiendo una vez más en lo mucho que se odiaban Góngora y Quevedo; ni había que contar la invasión de Polonia si el texto hablaba de Pearl Harbor. Las sucesivas leyes de educación han convertido en alumno brillante al que se vale de esta treta estudiantil. Saber que la cosa va de guerra demuestra ya una «competencia» notable, y pronto el enunciado tendrá que decir: «Lee este texto hasta que te canses y luego escribe algo sobre alguien del pasado». Bastará discernir que el alguien no ha de ser, por ejemplo, el abuelo del muchacho.

En España, no hubo una ley integral de educación hasta 1857. Los regímenes de unos y otros nunca se privaron de arrastrar la enseñanza por la senda inestable de la política, y fueron muchas las veces que aquella Ley Moyano fue limada y «corregida». Aun así, mantendría su vigencia hasta 1970. La democracia trajo una ley nueva en el 80, pero no llegó a implantarse por los recursos judiciales, el intento de golpe de Estado del 81 y el cambio de gobierno en el 82. Desde entonces, han sido siete —sin contar las que afectan a ámbitos específicos como la Universidad o la Formación Profesional— las leyes generales de educación, dictadas todas sin verdadero acuerdo entre partidos. Pincha aquí para saber más o amplía la imagen del Ministerio.

Dejémonos de bromas y hablemos de escritores que usaron sus textos como pretextos. Empezaré por Valeriu Marcu, poeta rumano emigrado a Berlín y primer biógrafo de Lenin. Judío y comunista, se estableció con su mujer en Niza en el año 33. En 1940, un amigo les consiguió los papeles para llegar a Nueva York, donde Marcu moriría en el 42. Fue también historiador y —de hecho— su obra más popular es La expulsión de los judíos de España, un libro poco especializado que compensa la falta de rigor académico —no aporta documentos y apenas cita fuentes— con su oportuno y claro mensaje subyacente. La historia medieval hispana no es aquí más que un pretexto para poner ante el público europeo lo que empieza a suceder en Alemania: ¿cómo no iba a recordarlo quien leyera, en 1934, sobre la reclusión de judíos en guetos —o juderías—, su veto para todo cargo público o la prohibición de comer con los cristianos? Pasarían años antes de que los nazis aprobaran algunas de las leyes que Marcu reconstruye; pero, conociendo la ruta pisada en media Europa siglos antes, era fácil predecir el futuro —aunque no su inconcebible alcance—: «Una noche las ventanas de la callejuela silenciosa comienzan a temblar. Una partida de gente armada ha penetrado en el gueto. Llevan en las manos antorchas y espadas. Al frente del grupo va un monje andrajoso que alza un crucifijo con ambas manos. Gritos de ¡mueran los judíos! despiertan a la ciudad». Pongan una cruz gamada en el lugar del crucifijo y siéntanse en noviembre del 38.

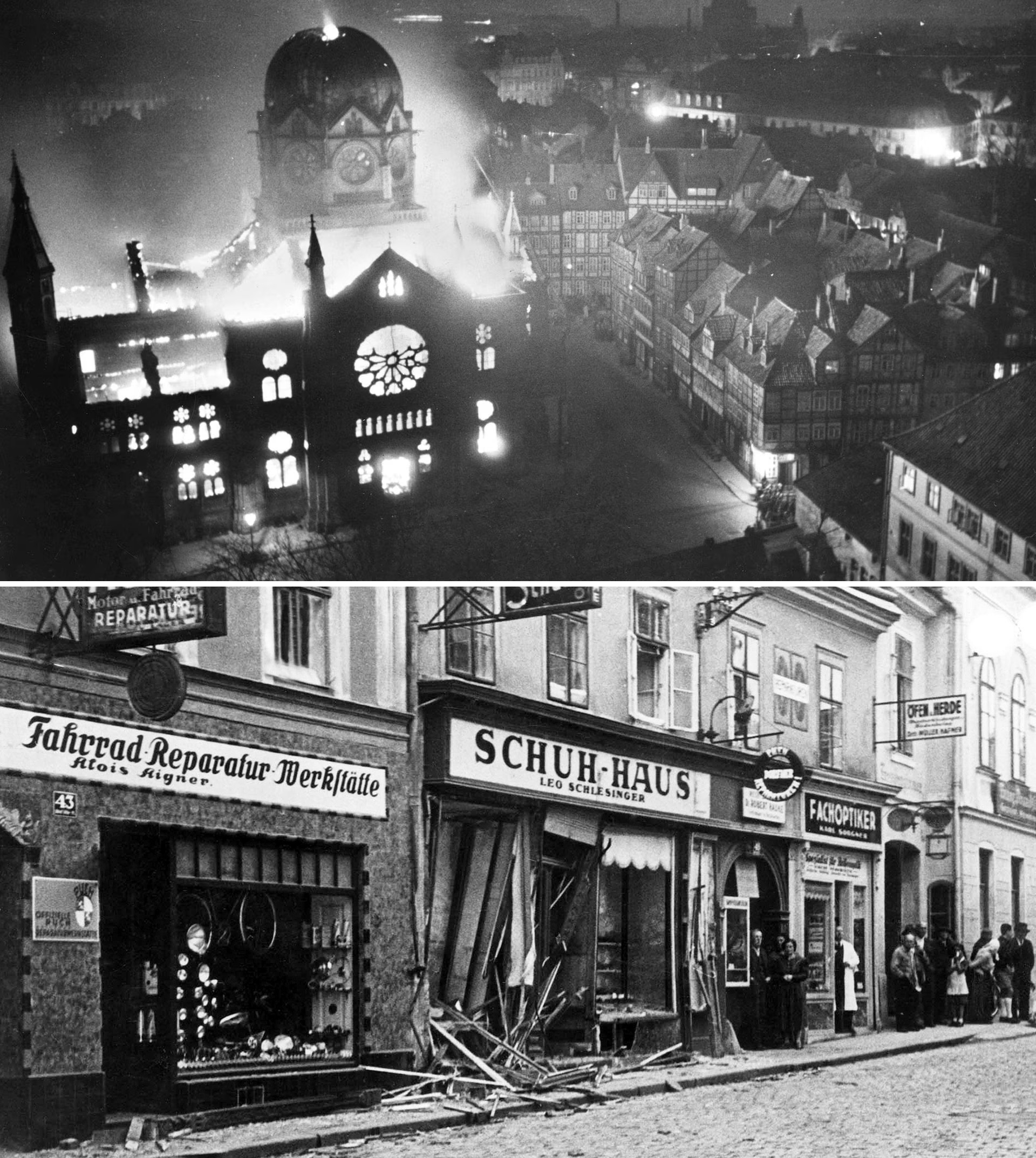

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, tropas de diversos cuerpos nazis llevaron a cabo el mayor pogromo de la historia. Los barrios judíos de toda Alemania, Austria y los Sudetes fueron atacados con la excusa del asesinato en París, a manos de un judío, del diplomático Ernst vom Rath. Al menos 91 personas fueron masacradas, y los suicidios por pánico pasaron de 600. Otros 30.000 judíos serían concentrados en campos, 267 sinagogas ardieron —como la de Hannover, en la imagen superior—, y más de 7.000 negocios fueron saqueados. Muchos consideran la Noche de los Cristales Rotos como el inicio del Holocausto. Pincha aquí para saber más, o aquí y aquí para ver galerías de fotos históricas.

Movamos cuatro décadas —de 1492 a 1534— el tiempo del pretexto, y solo tres años el del texto: de 1934 a 1937. En esta fecha se publicó en Berlín Historia de una demencia colectiva, que fue de inmediato secuestrada por los nazis y solo pudo volver a editarse en el 46. El autor, Friedrich Reck-Malleczewen, es más conocido en España por su Diario de un desesperado, obra escrita en secreto que no vería la luz hasta 1947, tras ser encontrada en una caja de latón enterrada en su jardín. La derrota de Alemania permitió su impresión, pero para entonces Reck ya había muerto en el campo de concentración de Dachau. Una familia de militares prusianos y unas ideas conservadoras no lo libraron de la Gestapo; en su caso, por culpa de un delator no identificado.

En 1933, año del ascenso de Hitler al poder, Reck-Malleczewen se convirtió al catolicismo, en el que veía el último baluarte ante la barbarie militarista que se extendía por Europa. En su libro —editado por Reino de Redonda— no disimula su desprecio del mundo surgido en el Renacimiento (ese «virus ideológico» que trajo «la marginación de Dios, la secularización del pensamiento y la aparición del incipiente capitalismo»). En su cruzada contra «la serpiente del racionalismo», alerta a los «queridos hijos del espíritu medieval» contra «el ponzoñoso delirio que hoy se llama igualdad entre todos los hombres». Como en el 1534 de su Historia, nadie estaba a salvo de la «demencia colectiva» en la Alemania nazi. Amplía la foto —casi la única que tenemos del autor— o lee más haciendo clic aquí.

Enero de 1534. A la ciudad de Münster llegan ciertos «profetas» que, en nombre del anabaptismo, amenazan la fe establecida y ponen patas arriba conventos y familias. El lector de hoy enseguida reconoce prédicas sectarias como la supuesta comunidad de bienes o el indiscutible liderazgo que asume el holandés Jan Matthys. Tampoco falta —por supuesto— el mensaje apocalíptico: pronto Dios hará justicia y pocos nos salvaremos. Espantados por la creciente radicalidad —las iglesias, incluyendo la catedral, son pasto de las llamas y el saqueo—, luteranos y católicos huyen y dejan su espacio a «gentuza de toda laya», atraída al bautismo por las redes sociales del momento. Todo se recrudece cuando el príncipe y obispo local reúne un ejército y asedia la ciudad «con la artillería pesada y con las horcas». Nada justifica lo injusto como un enemigo en la puerta: Matthys decreta la confiscación del oro y la plata, hace ejecutar al primero que cuestiona su autoridad, prohíbe que se cierren las casas —¿acaso hay algo que esconder?— y ordena la quema de toda lectura salvo la Biblia —«Cualquier otro libro, ¿no es acaso obra diabólica?»—. Se autoriza, para colmo, al verdugo Knipperdolling a decapitar «de manera inmediata y sin proceso» a cualquiera que sea sorprendido «cometiendo delito». Las ordenanzas y prohibiciones van siendo tantas que víctimas no faltan.

Juan de Leiden bautiza a una joven en Münster, en un óleo de Johann Karl Bähr (1840). Detrás, vestido de rojo y armado con espada, Knipperdolling está siempre listo. Según cuenta Reck-Malleczewen, el propio Leiden no se privaba de ejecutar en persona a parte de las víctimas. Los dos pagarían por ello encadenados a un poste y desgarrados con pinzas candentes. Pincha aquí o aquí para leer más sobre la revuelta de Münster; aquí, sobre el anabaptismo.

Pero «la orgía sabática de Münster» llegará al clímax con el sucesor de Matthys: un sastre y poeta fallido, reconvertido en tabernero y alcahuete de mal nombre, que pasará a la historia como Juan de Leiden. Nacido Johan Beukelszoon —o Bockelson, título original del libro de Reck—, deambuló desde su Holanda natal por Inglaterra, Portugal, Flandes y Lübeck antes de instalarse en Münster en 1533. Tras la muerte de Matthys, Bockelson se proclama rey de la Nueva Sión y «heredero del trono de David», estableciendo a su vera una corte de pompa y lujo. A la vez, se prohíbe al pueblo tener más de un par de camisas y pantalones, y se decreta —bajo pena de muerte— la poligamia obligatoria para toda mujer mayor de doce años. Él mismo se casó con 16, entre ellas la viuda de Matthys. Pero el asedio imperial se prolonga y el hambre asola cada hogar —salvo el palacio real, claro—; se hierven correas de cuero, aderezadas con sebo de candelas, y hasta corre el rumor de que las vísceras de los decapitados palian la avidez de algunos. Finalmente, tras un año y medio de terror, una traición propicia la caída del «reino» en la Noche de San Juan de 1535. En las calles, los cadáveres masacrados se confunden con los muertos por desnutrición. Bockelson viviría unos meses aún, hasta ser ajusticiado con los rigores propios del momento.

Como en el libro de Valeriu Marcu, también en esta Historia encuentro una inconsciente predicción. En 1937, cuando Reck-Malleczewen escribe, la deportación masiva de judíos no había empezado aún. Pero en el Münster hambriento de 1534, Bockelson anuncia que dejará marchar a cuantos lo deseen; solo tendrán que presentarse en el Ayuntamiento para obtener su salvoconducto. Al llegar, «los infelices son despojados hasta de la camisa, privados de todo, comenzando por lo que llevan consigo, incluida la ropa; después se les incautan los enseres domésticos, y por último las casas y demás bienes inmuebles. Entonces, clamando piedad y con flotantes harapos blancos, se arrastran hacia las líneas enemigas, donde, para empezar, los hombres son pasados a cuchillo». La promesa de una vida nueva y un trabajo en el este atraería, desde 1942, a multitud de judíos cargados con todas sus posesiones; una vez desplumados, su destino real era el campo de exterminio.

Este grabado de Jan Luyken, impreso en la edición de 1685 del Espejo de los mártires, reproduce otra terrible ejecución por herejía: el 10 de noviembre de 1571, la anabaptista frisona Anneken Hendriks fue amarrada a una escalera tras llenársele de pólvora la boca, para ser luego volteada sobre las llamas. Antes la torturaron, pero no delató a nadie. Tenía 53 años y era analfabeta. Aquí puedes ver las 104 ilustraciones del Espejo, martirologio de «cristianos indefensos» recopilado por Thieleman van Braght.

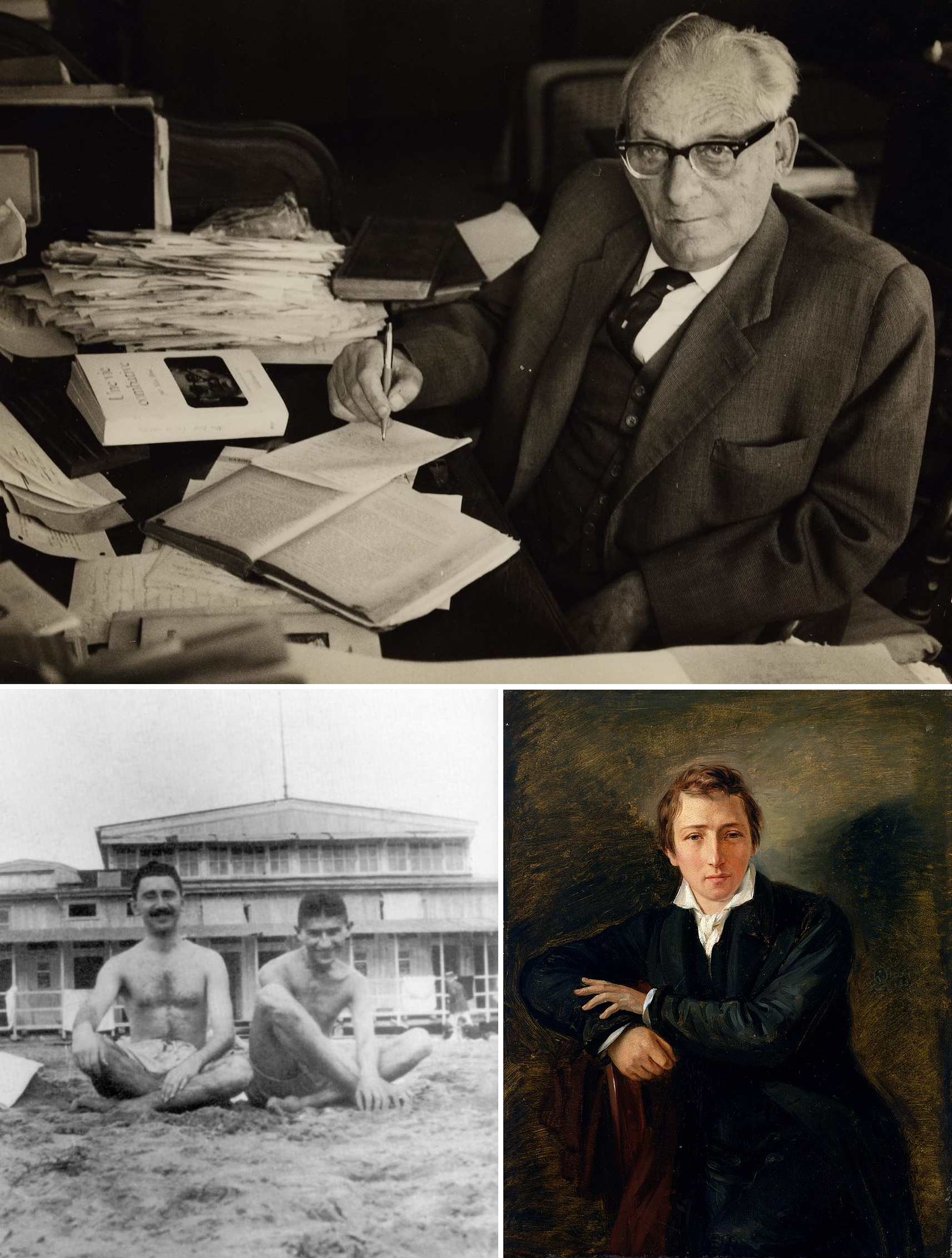

Max Brod fue un sionista que llegó a Palestina con su esposa en 1939, cuando la zona estaba aún bajo mando británico. Se quedó hasta su muerte, en el año 68, dos décadas después de que Israel fuera reconocido —no por todos— como Estado independiente. Su nombre es hoy inseparable del de Kafka, pero quiero quedarme ahora con la biografía que, en 1934, dedicó a Heinrich Heine. Que yo sepa, solo puede leerse en castellano en una edición argentina de 1945. En España conocemos bien a Heine, por su influencia en Bécquer y su adaptación en los lieder de Schumann o Schubert; pero nos es bastante ajena su condición de judío. Brod, en cambio, no duda en convertir secciones de su libro en tratados sobre la «asimilación y desjudaización» que se vivía en tiempos de Heine.

A Brod lo recordamos sobre todo por su amistad con Kafka —con quien lo vemos abajo en la playa—. Antes de su muerte en 1924, Kafka expresó la voluntad de que sus obras inéditas se quemaran. Convencido de encontrarse ante el testimonio de una crisis, y no ante un deseo genuino, su albacea Brod tomó la decisión de publicar el legado de su amigo. Aquí tienes una célebre entrevista de 1968, en la que Brod habló de Kafka y sus papeles. Los escritos más personales —como cartas y diarios— tardarían décadas en ver la luz. Brod lo llevó todo consigo en su huida a Palestina en 1939, tras la invasión de Praga por los nazis. Brod escribió en alemán novelas y biografías bastante olvidadas, incluyendo la del poeta Heinrich Heine —pintado en la tercera foto por Moritz Daniel Oppenheim—.

Las guerras napoléonicas habían puesto en manos francesas parte de lo que hoy es Alemania. En esos territorios, conocidos como la Confederación del Rin, los derechos de los judíos se igualaron a los del resto de la población. Eso sí: según Brod, la mejora individual se pagó con una merma en el sentir colectivo y un alejamiento de la esencia judaica. El conflicto se alarga, y el otro bando juzga conveniente hacer lo mismo para atraer a los judíos al ejército y evitar que apoyen a Napoleón: un edicto de 1812 los declara «naturales del país y ciudadanos prusianos». Pero, obtenida la victoria, todo volvió a ser como antes —o peor—: «Los hijos de los judíos hamburgueses que luchaban en las filas de este ejército no sospechaban aún que la libertad de la patria alemana acarrearía una nueva esclavitud para el pueblo judío». Se revelaba una vez más el verdadero carácter de aquella sociedad, aunque nadie imaginaba cuánto maduraría. En un artículo de 1820, Heine recuerda sus años de estudio en Gotinga; y cómo sus «amigos» del Altdeutsche Partei, juntos en una cervecería, «elaboraban las listas de proscripción para el día en que llegasen al gobierno: el que descendiese, aun en la séptima generación, de un francés, judío o eslavo, sería condenado al destierro».

La realidad superó con creces aquella bravuconada, pues —como dice Reck-Malleczewen— «la historia se permite a veces, en efecto, la trágica broma de exaltar pasajeramente al miserable, al fanfarrón, al histérico; de convertir, por breve lapso, una nada en centro de grandezas, al ruin en condotiero». El grado de barbarie dependerá del tiempo concedido y la eficacia del malvado. Los alemanes se precian de la suya, pero sería un error subestimar a cualquier otro.