Una década después de Fukushima, la locura de unos cuantos vuelve a despertar al mundo de su atómico letargo. Zaporiyia y otros nombres nunca oídos se juntan con Chernóbil, en lo que acaba pareciendo la versión ligera del miedo a la cabeza nuclear. No en vano me comenta un amigo que el plutonio tiene una longevidad de 24.000 años; casi nada frente a la esperanza de vida de un buen hombre, por muy resiliente —curiosas modas léxicas— que sea. Hay quien juzga infalible el saber popular, pero se diría que cada vez es menos cierto aquello de que «el tiempo todo lo cura». El refranero soporta el paso de los siglos, pero no sabe afrontar los avances de la especie.

No es, sin embargo, de actualidad de lo que quiero hablarles, sino de algunos que sufrieron en sus carnes la traición del tiempo. Y es que nadie duda de las desgracias que el accidente de Ucrania —ocurrido hace casi cuatro décadas— continúa generando, pero damos por zanjado el asunto de las víctimas de la Segunda Gran Guerra cifrándolas, según unos y otros, en algún punto entre los 40 y los 70 millones de personas. Hoy escribiré sobre las víctimas que la guerra causó a largo plazo, las que nunca superaron sus «efectos secundarios» y no se computan en libros ni enciclopedias. Y voy a valerme de tres ejemplos que el lector quizá recuerde.

Arbeit macht frei —«El trabajo libera»— es la falsa promesa que acogía a quien llegaba a un campo nazi. Los más afortunados sufrirían allí hasta el fin de la guerra. Amplía la imagen o pincha aquí para ver la película —usada después como prueba en Núremberg— que filmaron las tropas americanas a medida que avanzaban victoriosas hacia el este.

Debemos dar las gracias a un examen por la obra de Primo Levi. Así lo cuenta en su estupenda Trilogía de Auschwitz, en la que aborda —sucesivamente— el infierno de cada día en el Lager, la odisea del regreso a casa tras la liberación y el drama de sentir que se vive gracias a la muerte de otro. Sabido es que en las «selecciones» se elegían los cuerpos que no era rentable mantener con vida y se sacrificaban por el bien del Reich. Temblando en la fila, uno debía aparentar la suficiente robustez para seguir en el tajo: había que merecer la vida o, lo que es lo mismo, demostrar que era mejor matar a otros. Pero Levi no vivió gracias a su fortaleza física —que no parece gran cosa a la luz de las fotografías—, sino a una sólida formación intelectual.

Habiéndose declarado —como otros presos— químico de profesión, Levi era candidato a formar parte de un Kommando científico digno, claro está, de ciertos privilegios. Pero los nazis no iban a dejarse engañar por una panda de farsantes y judíos: no habría puesto en el comando sin previo examen. Varios de aquellos macabros «opositores» resultaron no ser quienes decían, pero el joven Primo demostró a un tal Pannwitz que su doctorado summa cum laude por la Universidad de Turín no era un mero papel. ¡Y todo ello en alemán! Cuando un odioso Kapo puso a Levi ante el Doktor, indicó con desprecio que se trataba de un italiano que, llevando allí solo tres meses, estaba «ya medio kaputt». Debemos mucho, por tanto, a aquel examen. Pero un 11 de abril de 1987, nuestro héroe no sobrevive a una caída por el hueco de la escalera de su casa. Suicidio, al parecer. Dramas personales habían colmado un vaso que se llenó casi hasta el borde en Auschwitz, y que cuarenta años más de memoria y tormento habían hecho rebosar.

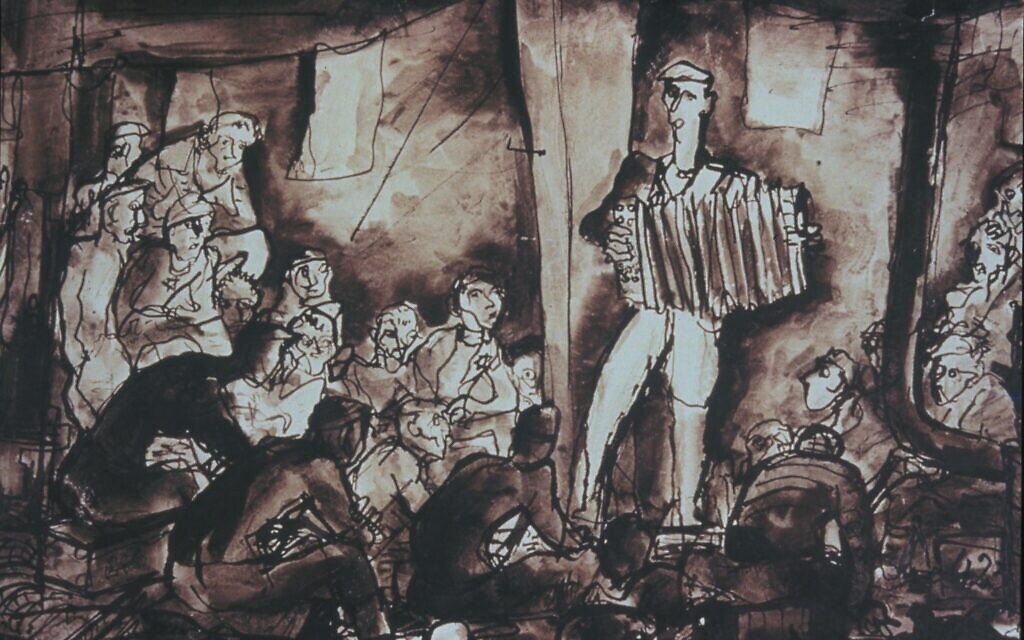

Celebrando la liberación: el 27 de mayo de 1945, supervivientes del Holocausto dieron un concierto en el campo de desplazados de St. Ottilien —un monasterio bávaro reconvertido por los nazis en hospital para sus tropas—. En la foto, Michael Hofmekler (del gueto de Kovno) toca en un recital posterior en Múnich. Librarse del trauma costaría más aún. Documéntate aquí o amplía la imagen.

Tengo suerte con Paul Celan: el único poema que realmente comprendo resulta ser su mejor obra. Mi instinto más perverso me hace bromear y sugerir que quizá esté ahí la causa por la que críticos y filólogos han hecho del texto el emblema de su autor. No se enfaden: no lo digo en serio. Música, poesía y exterminio conviven en la hermosa «Fuga de la muerte». Me hace pensar en el Cuarteto para el fin de los tiempos, estrenado por Messiaen y otros tres presos en 1941, ante varios cientos de compañeros en un campo de concentración polaco; en las canciones de artistas judíos internos en Theresienstadt que Anne Sofie von Otter grabó para la Deutsche Grammophon; o incluso en la Tercera Sinfonía —la «de las Lamentaciones»— del más moderno Henryk Górecki, cuyo segundo movimiento utiliza como texto una inscripción hecha en la pared de una celda de la Gestapo.

El caso es que Celan tuvo noticia de sus padres —muertos uno y otra en Transnistria, enfermo él, fusilada ella— estando preso él mismo en otro campo rumano por su condición de judío. Liberado por los rusos en 1944, el poeta nunca superó el sentimiento de culpa por haber dejado atrás a sus padres durante las deportaciones. Ciudadano francés desde 1955, Celan se rindió —como tantos otros— al encanto de morir en París y arrojó su cuerpo al Sena un 20 de abril de 1970.

Vendido al mundo como lugar de retiro para judíos ancianos, Theresienstadt ofrecía una vida algo mejor que otros sitios similares: había biblioteca, actividades culturales y hasta orquestas. Bedřich Fritta (1906-1944) reflejó en sus dibujos el peso de la música en el gueto. Amplía la imagen o haz clic aquí para ver más dibujos de artistas en el gueto.

Casado con una judía, el austríaco Jean Améry logró escapar del campo francés de Gurs. Ya en Bélgica, participó activamente en la resistencia hasta su detención en 1943. Torturado por la Gestapo belga, sobrevivió en Auschwitz, Buchenwald y Bergen-Belsen, antes de ser liberado por los ingleses en 1945. Desde entonces, y tras renunciar simbólicamente a su nombre germano —Hans Mayer—, Améry lleva a cabo la obra intelectual por la que hoy es recordado. Primo Levi escribió Si esto es un hombre en 1947; hubieron de pasar, en cambio, veinte años antes de que Améry se decidiese a escribir sobre el Holocausto —y treinta más dejaría correr Jorge Semprún antes de tratar su experiencia de Buchenwald en La escritura o la vida, publicado en francés en 1994—. ¿Cuánto tiempo hace falta para curar nuestras heridas? Los títulos de Améry no dan opción a la duda: Más allá de la culpa y la expiación o Sobre el suicidio exhiben a las claras las obsesiones del autor. Otro que hubiera preferido, probablemente, ser «seleccionado»; y otro que dijo adiós con una sobredosis de somníferos en 1978.

La propaganda nazi llegó a filmar, en el verano de 1944, un falso documental en Terezín. Se obligó a dirigirlo al cineasta judío Kurt Gerron, interno en el campo en esas fechas y deportado poco después a Auschwitz, donde sería exterminado junto a todo su equipo. El dibujante Bedřich Fritta compartió el mismo destino. Pinchando aquí, puedes leer más sobre la película; también puedes ampliar la foto.

Quizás algún día les hable de Márai o Zweig. Sirvan hoy estas notas para constatar que el tiempo nos ha traicionado: no solo se niega a curarnos —¿nos lo habremos merecido?—, sino que hasta se alía con el criminal para diluir responsabilidades: preguntado por Levi, Celan o Améry, el alumno aplicado dirá satisfecho que todos se suicidaron. ¿A quién le importan los motivos?