En la noche del 27 al 28 de octubre de 1910, un ruido en el estudio despertó a Tolstói a las tres de la mañana. Era su esposa, Sofía, quien hurgaba una vez más en sus papeles, convencida —con razón— de que el maestro algo tramaba. Llevaban décadas así, desde que Lev sufriera la crisis de su vida y rehiciera por completo sus principios. Trabajo, castidad, amor universal y pacifismo eran solo algunas muestras de un cristianismo tan personal que le valió a Tolstói la excomunión de la Iglesia ortodoxa. A todo, incluso a los reproches —porque ya se sabe que no puede uno iluminarse sin ver la sombra en los demás—, tuvo que adaptarse su mujer. Pero el choque era frontal en cierto punto del nuevo ideario: el renacido aristócrata rechaza la propiedad privada de la tierra y quiere deshacerse de sus bienes. Que no cunda el pánico: se limita, de momento, a transferirlos antes de tiempo a sus herederos; pero piensa también renunciar a los derechos de autor de sus obras. Sofía ya soportó que este gurú del pueblo ruso, con el que ha resultado estar casada, diera al dominio público todo texto editado desde 1881. Pero ahora se trata del resto, ¡y ella por ahí no pasa!

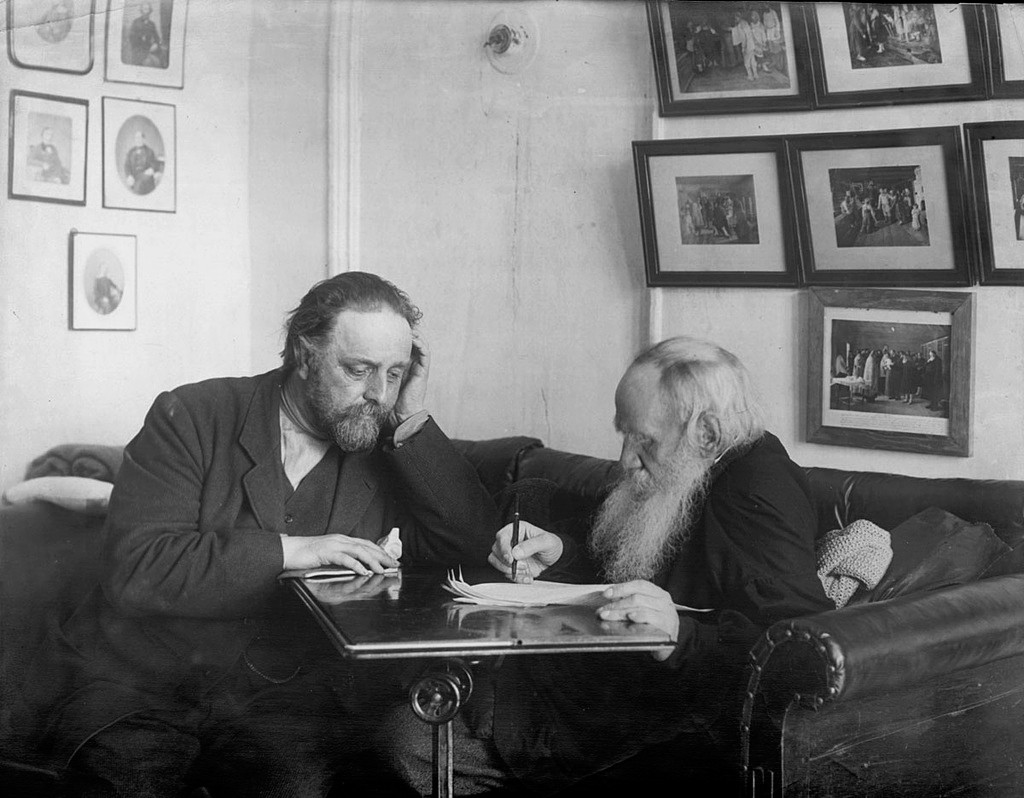

Sofía culpaba en buena medida de sus desgracias a Vladímir Chertkov, editor de su esposo y utópico tolstoiano que campaba a sus anchas por Yásnaia Poliana. La vida de Chertkov cambió tras conocer a Tolstói en 1883, pero el influjo se hizo mutuo con los años. Sofía no se equivocaba al sospechar que el conde redactaba un testamento secreto. La foto fue tomada en la finca familiar un año antes de la muerte del novelista. Puedes ampliarla o leer aquí The Last Days of Tolstoy, obra mayor de Chertkov.

Con una sola excepción, los grandes libros de Tolstói estaban publicados antes de que el conde —ahora octogenario— cumpliera los 50. Desde entonces, se preocupa más por su papel de místico y reformador social. Todo eso pueden quedárselo Chertkov —ese «tolstoiano» al que tanto detesta Sofía— y la «humanidad» con la que siempre se llena la boca. Pero ni hablar de lo demás.

Volvamos a la noche de octubre. Sofía rastrea un testamento secreto o cualquier otra ocurrencia que prive de lo suyo a los Tolstói. La gota colma el vaso del anciano. Con la complicidad de su hija Sasha, prepara cuatro cosas y hace lo que tantas veces ha soñado: se esfuma —¡a su edad!— en busca de una vida nueva, dispuesto a ser uno de esos sencillos campesinos a los que idealiza: «Quizá estos meses que aún nos quedan de vida —escribe en la última carta a su esposa— sean más importantes que todos los años vividos, y hay que vivirlos bien». Enfermó en un tren a unos 200 kilómetros, y la casa del guarda en la estación de Astápovo —donde hubo que refugiarlo y donde acabaría muriendo— se volvió el centro del país por unas horas.

La estación de Astápovo, convertida en icono por los lectores de Tolstói. En 1918, la estación pasó a llamarse «Lev Tolstói», y en 1932 el pueblo entero adoptó oficialmente el nombre del escritor. En ese mismo año, Maksim Gorki recibió en vida el honor de ver su ciudad —Nizhni Nóvgorod— rebautizada con su nombre. La decisión fue, en este caso, más política que artística, y el lugar deshizo el cambio tras la caída del régimen soviético. Haz clic aquí.

A pesar de sus diferencias, el amor de los Tolstói fue honesto y verdadero; o al menos lo fue hasta esa «conversión espiritual» que acabó con el Lev Nikoláievich que se había casado en 1862. Sofía Behrs tenía entonces 18 años; su marido, 34. Ella era una jovencita con inquietudes y talento, pero todo lo dejó desde la boda para atender a sus hijos —alumbró a trece, de los que ocho llegaron a crecer— y asumir la transcripción de las obras de Tolstói. Poco a poco vienen los conflictos: nuestro héroe nunca fue un carácter fácil —arrogante y libertino en sus albores; despótico juez en el papel de patriarca—, pero desde hace un tiempo ve en Sofía una traba en su «camino de perfección».

Y así llegamos a 1889, año de publicación de La sonata a Kreutzer. La narración parece responder a la infidelidad —real o, más probablemente, sospechada por el conde— de Sofía Tolstaia; y en ella el profeta de 60 años se despacha a gusto contra el matrimonio y las mujeres: vanidosas, volubles, desleales… De nada se libran. Hacía tiempo que Sofía era infeliz; pero la mera posibilidad de que el lector de la Sonata mezclara ficción y realidad le resultaba humillante. Ni corta ni perezosa, replicó a su marido con un crudísimo texto —¿De quién es la culpa?—, que es la novela a la que me dirijo. No se editaría hasta 1994 —cien años después de su escritura—, y desde 2019 podemos leerla en nuestro idioma gracias a la editorial aragonesa Xordica.

Arriba, una multitud acompaña al féretro abierto de Tolstói a su salida de la estación de Astápovo. Abajo, la comitiva cruza las puertas de Yásnaia Poliana, donde el cuerpo yace hoy bajo un sencillo túmulo de hierba. Tolstói agonizó durante varios días en la cama del jefe de estación. Irritado aún con su mujer, no dejó que ella entrara a verlo por última vez. Sofía vivió otros nueve años —hasta cumplir los 75—, dos de ellos en la era soviética. Jay Parini basó en el conflicto final de la pareja su novela La última estación (1990), llevada en 2009 al cine con Christopher Plummer y Helen Mirren como los Tolstói. Clic aquí para saber más sobre Sofía; y aquí para leer sobre la muerte de Tolstói.

El fondo biográfico es innegable. Todo en los personajes centrales —Anna y su marido— coincide con la vida de Lev y Sofía. Pero cuidado, fanáticos de Tolstói: podéis salir mellados de esta historia, pues el gurú que se pasea por aquí no es ejemplar precisamente. Una vez casada, la joven Anna descubre en el príncipe Prózorski a un hombre «carnal y egoísta», muy alejado del amor espiritual de sus sueños. Lascivo y celoso, irritable, ajeno al cuidado de sus hijos —«No es de mi competencia; cuando crezca, será diferente», llega a decir tras el parto del primero—. ¿Está claro «de quién es la culpa» si una esposa se enamora de otro hombre? Un marido como «Prózorski» —llamémoslo así— «no pudo satisfacer las exigencias poéticas de una naturaleza femenina joven y pura, las quebró, dándole a cambio únicamente el lado más trivial del matrimonio». Ni siquiera las obras del «nuevo Tolstói» —esas «aburridas reflexiones que muchas veces le había tocado copiar»— se salvan de la quema: «Los artículos que escribía […] no aportaban ninguna idea original, sino que eran una mera regurgitación de viejas ideas extraídas de toda una serie de pensadores antiguos y modernos». Se entiende que a Sofía le importaran poco los derechos generados desde 1881. Amor y admiración han muerto, y Anna no duda en decir que, si hubiera leído en otro tiempo los diarios de su esposo que ahora está transcribiendo, «no me habría casado con él».

Tolstói en 1908, con algunos de sus hijos y nietos. De pie y a la izquierda está Alexandra —Sasha—, la hija que ayudó a Lev en su fuga. A la izquierda del maestro, su esposa Sofía; y entre ellos, su nieta Tania. Junto a Sofía está María —siempre cubierta de negro—, una hermana de Tolstói habitual en las fotos de familia. Pincha aquí o aquí para conocer mejor a un clan tan antiguo como los Románov.

En el pasaje —para mí— más duro, Anna recuerda las noches en que, tras cuidar de los hijos todo el día, «se retiraba exhausta a su habitación para descansar, y su marido, sin preocuparse de su cansancio ni su pena, le ofrecía sus abrazos exigiendo que su pasión brutal fuera correspondida». Ella «lloraba a escondidas, pero se sometía por miedo a perder el amor del hombre al que había entregado su vida». Esta oficial prostitución, que sigue tan vigente como entonces, me conmueve. Repartiendo sus pechos entre el adulto y los bebés, Anna logra su objetivo: «Pero, ¿a qué precio? Recordó todo lo que había hecho para retener a su marido y sintió repugnancia de sí misma». Diez años antes, en uno de los inicios más célebres de la historia, Tolstói había escrito que «todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera». No le faltaba razón.