Virginia Woolf empezó a escribir un diario en 1915, y no dejó de hacerlo hasta su muerte en 1941. Unía las hojas con anillas al final de cada año, pero el diario cobró tal importancia que su marido y ella encuadernaban de antemano los volúmenes en blanco con hermoso papel italiano. Veintiséis libros, tantos como años, que Leonard leyó con atención para imprimir —en 1953— los pasajes de tema literario. El resto se editaría en cinco tomos entre el 77 y el 84, cuando los implicados habían muerto ya, y los cinco pueden leerse ahora en español gracias a Tres Hermanas.

Virginia y Leonard en el día de su boda (1912) y en sus últimos años juntos. Eran —en principio— una pareja algo atípica, pues él era judío y de condición social bastante inferior; pero su unión se mantuvo firme durante el resto de sus vidas. Aquí y aquí hay biografías de los dos; aquí tienes un artículo sobre su relación, y también puedes agrandar la imagen.

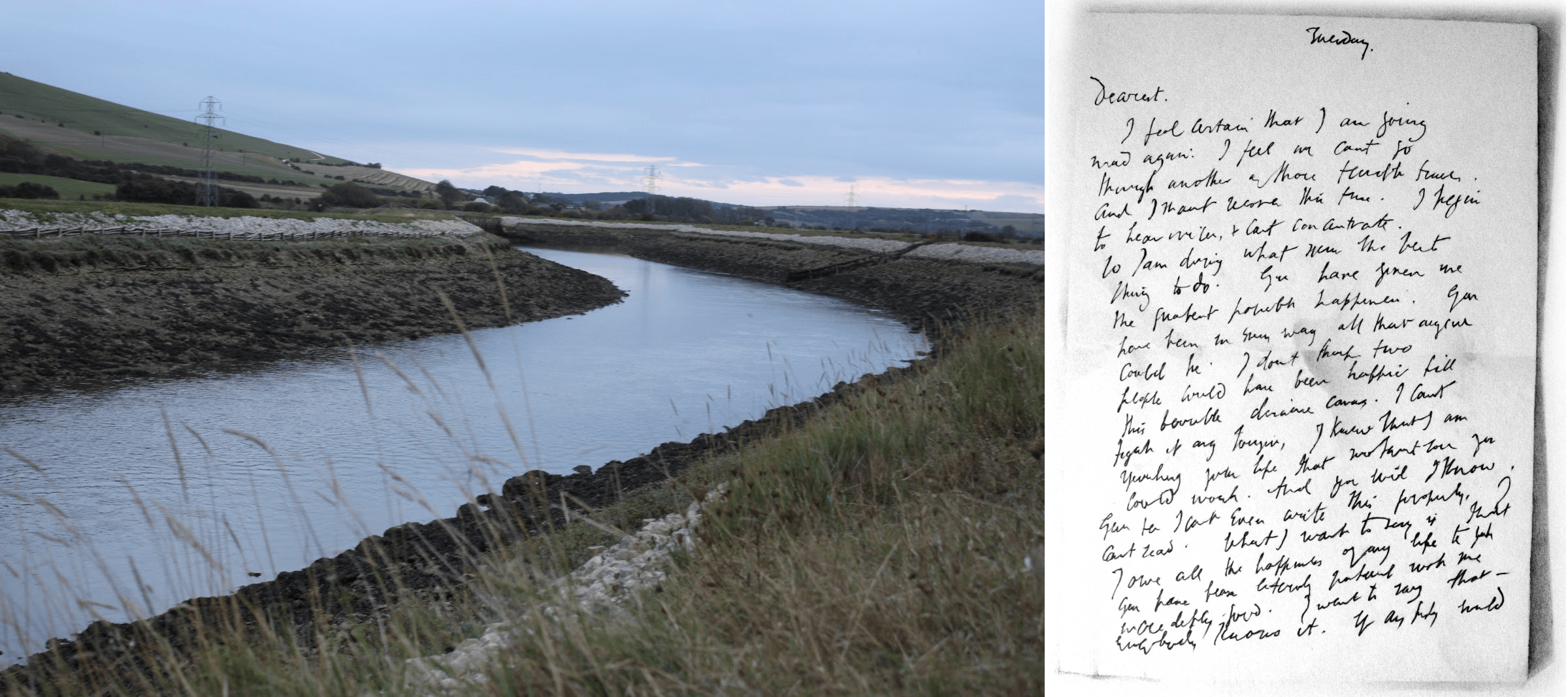

Era inevitable que Leonard quedara eclipsado como autor por el talento de su esposa, pero sería un error subestimarlo en otros campos: dirigió revistas literarias y políticas, fue un miembro activo del Partido Laborista y la Fabian Society, y contribuyó a la formación de la Liga de las Naciones al término de la Primera Guerra Mundial. Es obvio, aun así, que fue al unirse al de Virginia cuando su nombre brilló en todo su esplendor: a él se remonta la formación del célebre Grupo de Bloomsbury, pues los integrantes eran —sobre todo— sus amistades del Trinity College en Cambridge; él fundó la Hogarth Press y editaría por primera vez La tierra baldía de Eliot; y a él dirigió Virginia su última carta, con la sentida declaración de que «toda la felicidad de mi vida te la debo a ti». Dejó también una nota para su hermana: «Apenas puedo pensar con claridad. Si pudiera, te diría lo mucho que habéis significado para mí tú y los niños. Creo que lo sabes. He luchado, pero ya no puedo más».

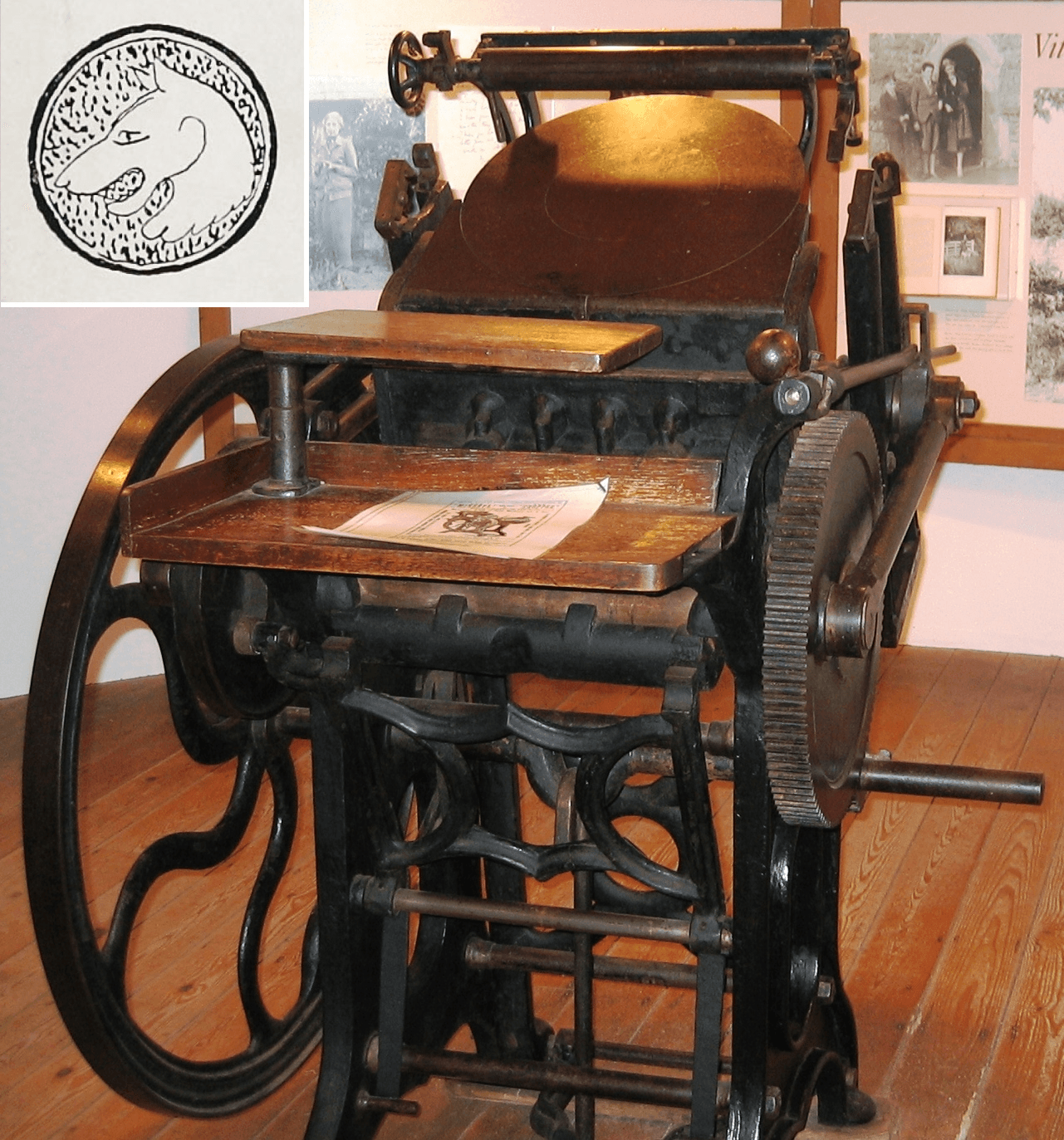

Con esta máquina Minerva, comprada en 1917, los Woolf crearon la famosa Hogarth Press. Su primer volumen incluía un relato de cada uno, y su tirada fue de 150 ejemplares impresos manualmente. La editorial fue pionera en la publicación en inglés de textos psicoanalíticos. De hecho, Leonard dijo que su mayor logro fue editar las obras completas de Freud, traducidas por James Strachey —hermano de Lytton— entre 1953 y 1966. En 1918, la pareja rechazó el Ulises de Joyce, que disgustó a Virginia desde el principio. La Hogarth sigue activa hoy en día, pero pertenece a Random House desde 1987. Puedes conocer mejor su historia aquí, aquí y aquí.

Todo lo cuenta Leonard en su autobiografía, de la que solo el quinto y último tomo —que narra su vida entre 1939 y 1969— se ha traducido al español. Lumen lo rescató hace un tiempo, dándole al conjunto —por causas evidentes— el título del primer capítulo: La muerte de Virginia. Y es que los libros de Leonard se enfrentan siempre a la sospecha del lector, quien —antes de comprarlos— se plantea si no le estarán dando gato por liebre. Hasta tal punto nos ha acostumbrado este tiempo al inmerecido triunfo de hijos, primos y otras parentelas. Pero no: la narrativa de Leonard, aunque breve, no es en absoluto desdeñable. Volcado desde 1916 en su labor política y sociológica, antes quiso publicar algunos cuentos y solo dos novelas: La aldea en la jungla y Las vírgenes sabias, de 1913 y 1914. Ambas son buenas, y pueden leerse en Ediciones del Viento e Impedimenta.

La primera recrea la experiencia de Leonard en Ceilán —la actual Sri Lanka—, donde pasó siete años como cadete del Servicio Civil. Regresó a Inglaterra en 1911, con la idea de disfrutar unos meses de descanso y retomar después su puesto en Asia. Acabaría, sin embargo, renunciando a principios de 1912 y casándose en verano con Virginia Stephen, que adoptó su apellido según la costumbre anglosajona. Virginia y su hermana —la pintora Vanessa Bell, también integrante del Grupo de Bloomsbury junto a su esposo Clive— aparecen en Las vírgenes sabias sin más disfraz que un nuevo nombre y el intercambio de sus respectivas artes. El libro causó un terremoto en la familia de Leonard, pues también ellos —sobre todo la madre— se retratan sin mucho maquillaje, inmersos en las sandeces del cortejo victoriano. Transformadas en Camilla y Katharine Lawrence, las hermanas Stephen salen mejor paradas, aunque todo el elenco —incluso Harry, trasunto del propio Leonard— comparte el tono duro y desencantado de la novela.

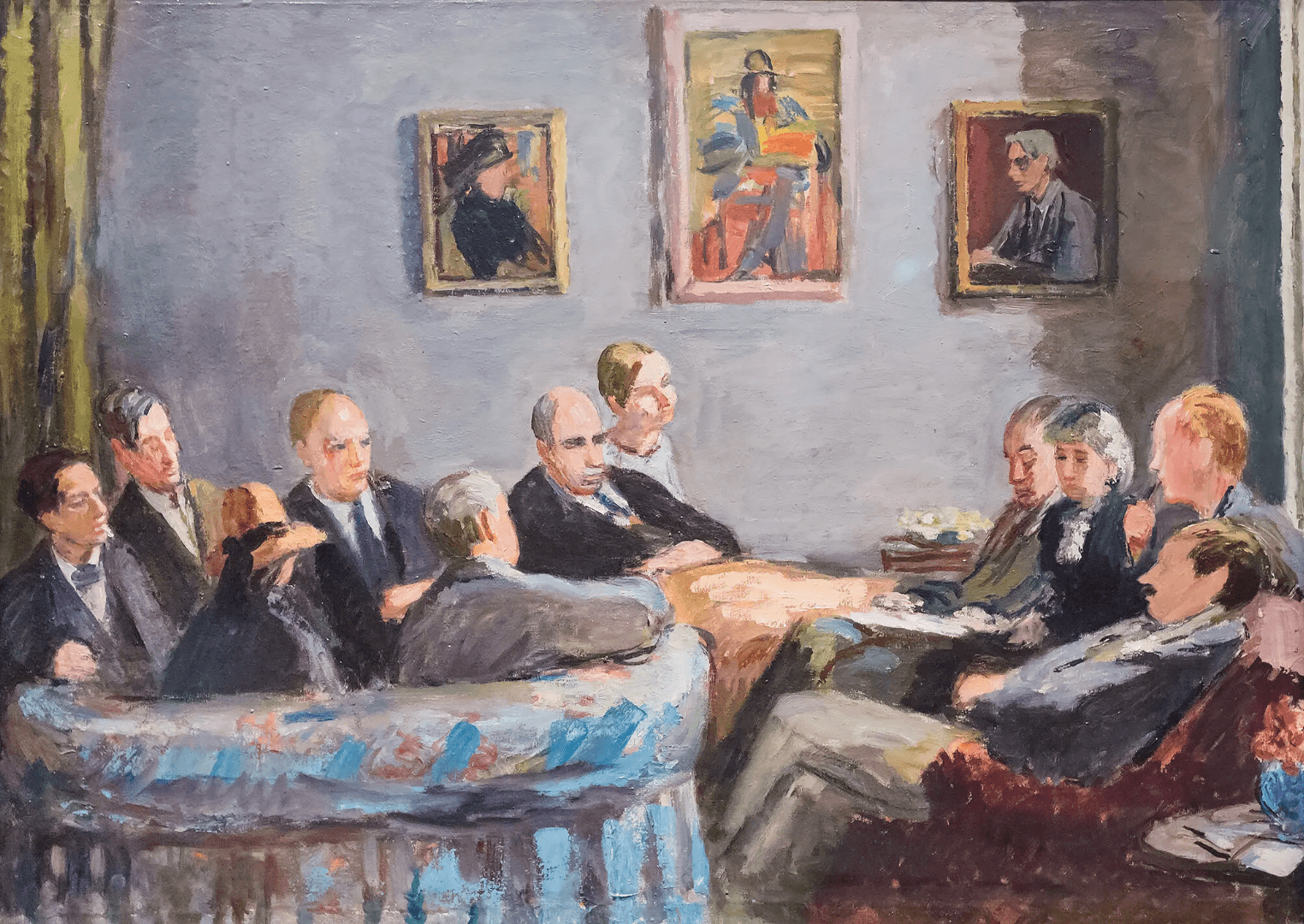

Tras la Gran Guerra, Bloomsbury renació como el Memoir Club. Vanessa pintaría al grupo en 1943. Leonard es el segundo por la izquierda, el sexto es Maynard Keynes, Clive Bell fuma en pipa, y Forster —con bigote— se reclina en su sillón. Vanessa, con sombrero, da la espalda; y en la pared cuelgan los retratos de miembros ya difuntos: Virginia, Lytton Strachey y Roger Fry. Aquí puedes identificarlos a todos; aquí y aquí, leer y ver fotos sobre el grupo.

A algunos les asombra que un texto así se concibiera en la luna de miel de la pareja. A mí no, pues creo que refleja admiración y amor sincero —aunque no correspondido— por Virginia. Aun así, un detalle llama mi atención: la cantidad de veces que a Camilla se le aplica el adjetivo «fría». Es una joven brillante y adorable, soñadora y algo ajena a la realidad, pero «incapaz de sentir amor»: «No se percibía ni rastro de inocencia en el rostro de Camilla, sino tal vez la pureza, incluso la frialdad, de las colinas nevadas, y algo oculto bajo la superficie que en cualquier momento podría destruirla a ella junto con su observador». Reveladoras palabras; no solo del destino de Virginia, sino también de su pasado y su presente. La novela, que alguien llamó «desvergonzadamente autobiográfica», ¿es un ajuste de cuentas con la esposa? Leonard parece, más bien, poner orden en la complejidad emocional que ha encontrado en Virginia: su frigidez sexual —ya descubierta para entonces—, los abusos sufridos en la infancia, su incierta relación con otras mujeres —«la amistad platónica entre mujeres casi nunca existe, o al menos es tan inusual como entre un hombre y una mujer»—; todo se respira en este libro, que Virginia juzgó como «magnífico» a pesar de sus fallos. ¿Vería igualmente acertado el pronóstico de lo que sería la vida del matrimonio en los próximos treinta años?

Foto histórica del que fue hogar de los Woolf entre 1915 y 1924. Se mantiene en pie en el número 34 de Paradise Road, en Richmond —Londres—, y en su salón instaló la pareja su primera imprenta. Una placa recuerda actualmente el pasado de la casa. Virginia siempre combinó la ciudad con estancias en el campo. Conoce aquí los espacios de su vida; aquí se muestra un recorrido virtual por el Londres de Virginia; y aquí puedes entrar en Monk’s House.

La idea de la muerte siempre estuvo «a flor de piel en la imaginación de Virginia», dice Leonard en sus memorias; y más aún desde que —en 1913— sufriera una terrible crisis mental que estuvo a punto de matarla. El temor a la recaída nunca dejó en paz a los Woolf. Aunque su tensión interior creció durante meses por la guerra y el esfuerzo invertido en su obra, solo en las últimas semanas fue palpable la desesperación de Virginia. De hecho, cuatro días antes de rendirse proyectaba una nueva novela que llamaría Anon; pero a la vez, las entradas del diario revelan ya su perturbación. En 1940, los Woolf habían hecho de Monk’s House —una casa de campo adquirida en 1919— su residencia permanente, después de que un bombardeo alemán destruyera su piso en Bloomsbury. La villa de Rodmell ofrece agradables paseos, pero Virginia salió un día y no volvió. Tres semanas después de su desaparición, Leonard identificó el cadáver que unos chavales vieron flotando en el Ouse. Sus esfuerzos por salvarla no habían servido de nada esta vez.

En una de sus conversaciones, Leonard había comentado que la cavatina del Cuarteto op. 130 de Beethoven sería la música ideal para una cremación. Si se interpretara mientras el ataúd avanza hacia las llamas, «parecería estar empujando dulcemente al muerto hacia la eternidad y el olvido». Virginia estuvo de acuerdo, y tal vez ambos entendieran como un acuerdo tácito que el fragmento sonaría al despedirlos. «Pero no fui capaz», recuerda el Leonard de 88 años. Frente al diácono del pueblo, al que conocía desde hacía un cuarto de siglo, le pareció imposible hablar de la cavatina: «Fue como si me hubiesen golpeado hasta convertirme en un animal perseguido y agotado, y solo acertara a arrastrarme hasta mi madriguera». Así la vida real nos aleja del ensueño de la belleza. La comunión espiritual se quebró ante una simple mirada del mundo, y Leonard olvidó la cavatina hasta que otra melodía —la Danza de los Espíritus Bienaventurados, del Orfeo de Gluck— se oyó en la cremación. Por la noche, solo y de nuevo fugitivo, escuchó la cavatina en casa.