«El abuelo recorría las calles con el trípode a la espalda. A veces, algún que otro soldado alemán le pedía que lo retratase para que los suyos se cerciorasen de que todavía estaba vivo en aquella guerra contra los rusos. Después, retrató a los rusos que querían que los suyos se cerciorasen de que todavía estaban vivos en la guerra contra los alemanes. Y, finalmente, retrató a los que volvían a casa y que, no teniendo a quien mandar las fotografías, querían cerciorarse por sí mismos de que estaban todavía vivos». La cita es de El libro de los susurros, donde Varujan Vosganian repasa la historia armenia —que no es solo la de Armenia— en el siglo XX: la masacre y el exilio entre 1915 y 1923; la emigración y el auge del fascismo; la guerra, Stalin, la repatriación al encierro soviético… La vuelta al principio. Terror, esperanza y desengaño recorren cada página de este hermoso libro que Pre-Textos tradujo del rumano original: «Así, mi pueblo se cruzó con la Historia, de la misma manera que no se puede pasar de una orilla a otra sin atravesar el río».

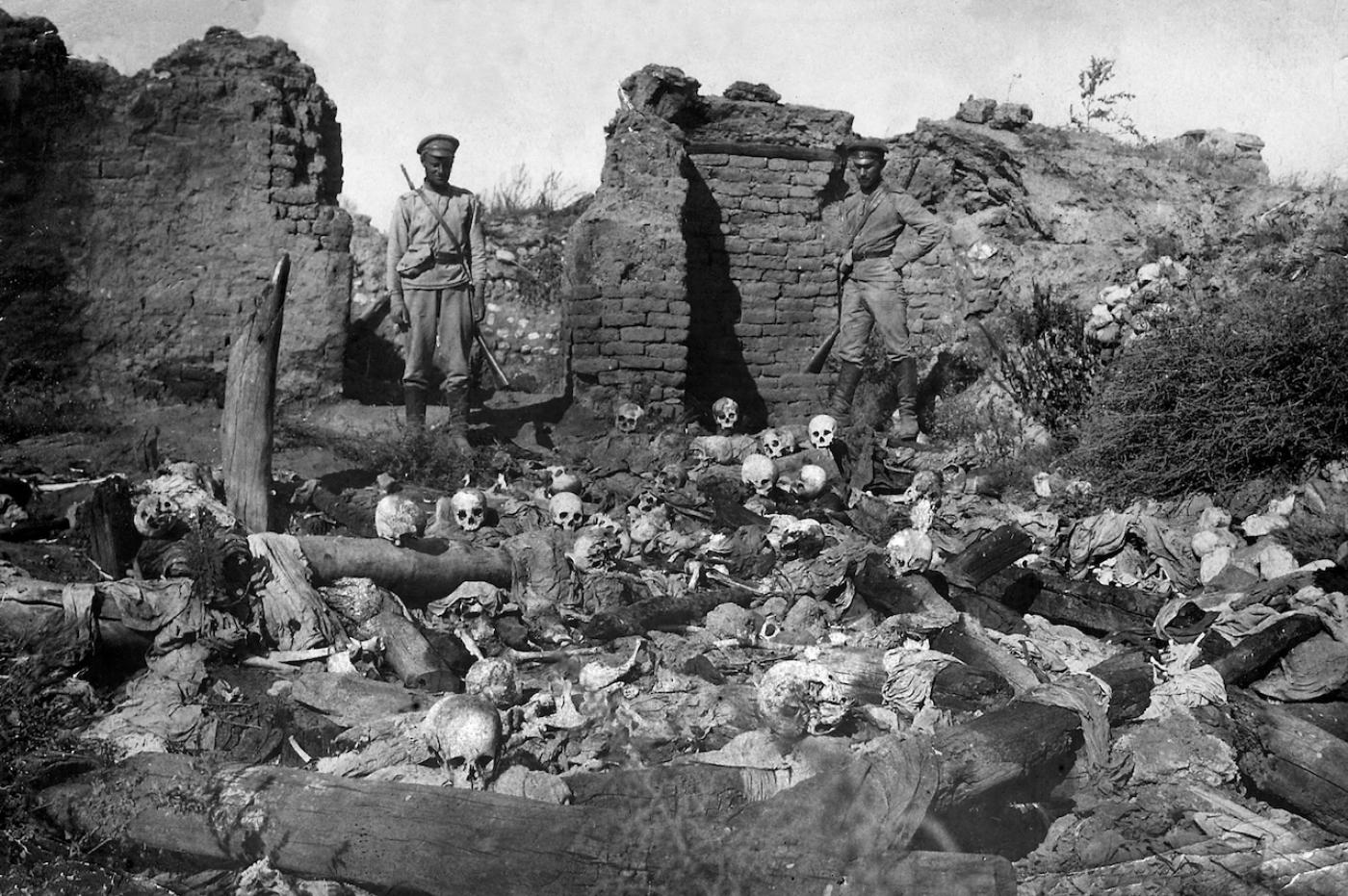

Entre 1915 y 1923, los otomanos fueron culpables de la muerte de entre 1.500.000 y 2.000.000 de armenios y cristianos de otras etnias. Esclavitud, campos de concentración, deportación masiva al desierto, ahorcamiento, tortura y hasta crucifixión. Amplía la imagen o haz clic aquí para leer sobre uno de los episodios más tristes del pasado siglo.

Mi primer contacto con el genocidio armenio fue el mismo que —décadas antes— había tenido medio mundo. En la Europa convulsa de 1933, una estupenda novela ponía ante los ojos de todos lo que había sucedido en el Imperio otomano durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, las grandes potencias habían estado demasiado ocupadas para preocuparse por un pueblecito ancestral y olvidado que formaba una minoría —de tres millones de personas, eso sí— en suelo turco. A día de hoy, en Turquía viven menos de cien mil armenios: de aquellos tres millones, la mitad fueron asesinados o murieron durante las marchas de deportación por el desierto sirio; el resto se dispersó por el mundo. A la luz de lo ocurrido después, es difícil recordar estos hechos sin pensar en la «cuestión judía»; y así se leyó la novela de la que hablo: Los cuarenta días del Musa Dagh. Su autor —el praguense judío Franz Werfel, huido primero a Francia y luego a California, donde murió poco después de la caída de la bomba en Hiroshima— se documentó a conciencia para recrear las semanas que una pequeña comunidad armenia resistió en el Musa Dagh —o «Monte de Moisés»— en 1915. El libro fue alabado por la crítica, pero además se convirtió en un éxito entre miles de lectores que lo vieron como un emblema de la Europa en ciernes. Otros lo llamaron «indeseable» y expulsaron a su autor de la Academia de las Artes de Prusia. A cambio, Werfel se volvía «el héroe nacional del pueblo armenio», que siempre le ha agradecido su labor.

En 1995, Armenia dedicó un sello a Franz Werfel, conmemorando así el 50º aniversario de su muerte en EEUU. Arriba se lee la palabra «gratitud»; a la derecha, el título de su novela de 1933. Los turcos, en cambio, presionaron al gobierno alemán para que prohibiera la obra en 1934. No hubo, de hecho, traducción turca hasta 1997. Amplía la foto o lee aquí sobre más autores perseguidos por los nazis.

La verdad es que esta gente nunca tuvo suerte. Del viejo esplendor pasó a la ocupación de unos y otros, hasta que las guerras más recientes dejaron el país en manos turcas y rusas —Armenia no fue independiente hasta 1991, y eso que las invasiones empezaron con los persas en el siglo V—. La Rusia soviética es mi próxima parada. En los últimos años veinte, era costumbre en la URSS enviar a escritores a las diversas repúblicas anexionadas a la Unión para dar fe de los progresos allí propiciados por el socialismo. Tales ensayos no pasaban, normalmente, de una apología de las glorias de la Revolución. Pero algunos, por curiosidad o simple sentido del deber, aprovecharon la ocasión de conocer otras costumbres y aprender de la experiencia: «No hay nada tan instructivo y gozoso como sumergirse en una sociedad formada por gente de una raza completamente distinta a la tuya, que respetas, por la que sientes simpatía, de la que te enorgulleces desde fuera» —dice Ósip Mandelstam en su Viaje a Armenia, editado en España por Acantilado—.

La deportación a Siria, a pie y con guardia armada, fue una práctica común en 1915. Se privaba a los armenios de lo necesario para aguantar la marcha, por lo que el camino se llenó de cadáveres. A los supervivientes los abandonaron en el desierto. Si no eres demasiado sensible, aquí tienes más fotos.

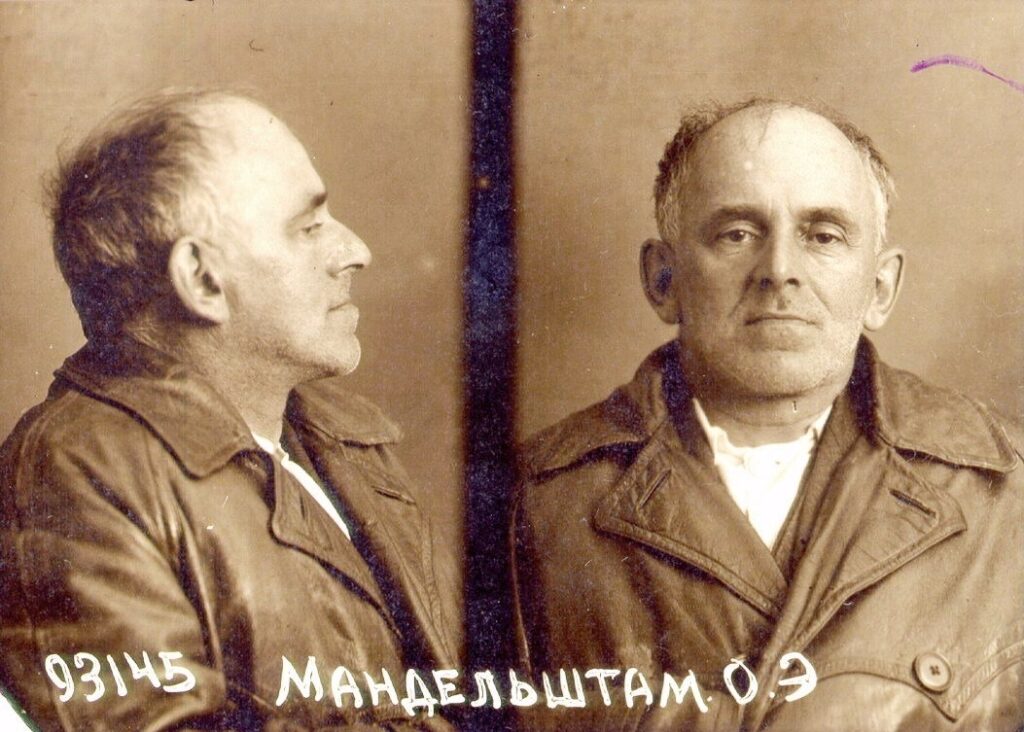

El poeta soñaba con la región, pues en ella veía el eslabón entre lo heleno y lo oriental, además de la tierra de la Biblia y el antiguo cristianismo. En el Viaje se adivina ya el fondo crítico que habría de perder al autor: su visita duró casi seis meses, de mayo a octubre del 30 —cuando la zona era parte de la República Soviética de Transcaucasia—, y allí le dijo a su mujer que aquello —la huella de una masacre— «era lo mismo que en casa, solo que aquí resultaba más evidente». Publicado en el año 33 por la revista Znamia —cuyo redactor, por cierto, perdió su empleo—, el texto hizo que a Ósip se le exigiera una retractación que no quiso hacer. Poco después, fue detenido y desterrado a los Urales por escribir un epigrama contra Stalin. Tras varios años y un intento de suicidio, regresa a la Unión, pero solo para ser arrestado de nuevo en 1938 y deportado a un campo de Siberia. Se las apañó para enviar a su esposa una nota pidiéndole ropa de abrigo, que no recibió. Nunca más se supo de él. Murió por causas desconocidas ese mismo invierno: «El rey Shapuh —profetizaba en el Viaje— me ha vencido y, peor todavía, ha absorbido mi aire».

Fotografía de Mandelstam tomada poco después de su arresto en 1938. Sería trasladado al campo de Vtoraya Rechka, cerca de Vladivostok. Con el «deshielo» de 1956, se le exoneró de parte de los cargos. La «rehabilitación» total llegó en 1987, ya en tiempo de Gorbachov. Pincha en la imagen o aquí para leer el malhadado poema sobre Stalin.

«Dicen que después de la matanza todos los pozos quedaron llenos de cadáveres», escribe la viuda del poeta —Nadezhda Mandelstam—, autora a su vez de unas memorias más que interesantes. Así se supo siempre lo ocurrido: con la neblina del rumor y la leyenda. Pero lo cierto es que cuando ella y su esposo recorrían Shushá, «el panorama de catástrofe y carnicería era horrorosamente palpable». Las autoridades turcas niegan aún el carácter programado del desastre y lo incluyen entre los males de la guerra —que se lo digan a Pamuk, a quien juzgaron por hablar del genocidio: «Nadie se atreve a mencionarlo. Por eso yo lo digo»—. Mucho sabe ya la Historia sobre aquello, pero quizá nunca llegue a formar parte de nuestra memoria como lo hace el Holocausto. Y a veces uno se pregunta qué hace falta para ser historia. Recuerda Vosganian que, de niño, su abuelo le prohibía matar a algún bichito que encontraba entre las páginas de un libro: «Los bichos están destinados a alimentarse de los pecados y errores del mundo. Eso mismo pasa con este escorpión: corrige los errores del libro». Años después —en 2009—, desde su Rumanía natal, el descendiente de emigrados armenios se define: «Ahora, el narrador soy yo, una especie de escriba que quiere enmendar los viejos errores. Por ello, soy un escorpión de libros».