Cuenta Pausanias que las palabras «Conócete a ti mismo» recibían a quien buscaba en Delfos el consejo de Apolo. La máxima, atribuida a diversos pensadores griegos, fue adoptada por los romanos e incluso sirvió de título —avanzada la Edad Media— a un tratado de Pedro Abelardo. La cosa suena bien, pero debe —como todo— tomarse en su justa medida. El autoanálisis tiene sus riesgos, y hace falta entereza para no caer en el fiasco o la impostura. Seguro que más de una vez el lector ha dicho la verdad temiendo no ser creído, pues algo nos empuja a observarnos desde fuera y anticipar la impresión que causamos. De ahí, solo hay un paso hasta «la máscara».

La apariencia es tema literario perenne, desde la sátira romana hasta el arribista del realismo francés, pasando por los hitos de nuestra picaresca. Pero encuentro un especial interés por el disfraz —del alma, claro está— en los autores de Japón. Considere cada uno si esto cuadra con su imagen del mundo oriental. Yo no les hablaré más que de tres ejemplos que me hacen pensar en la relación entre máscara y vida, o —si prefieren— entre la dicha y la consciencia de uno mismo.

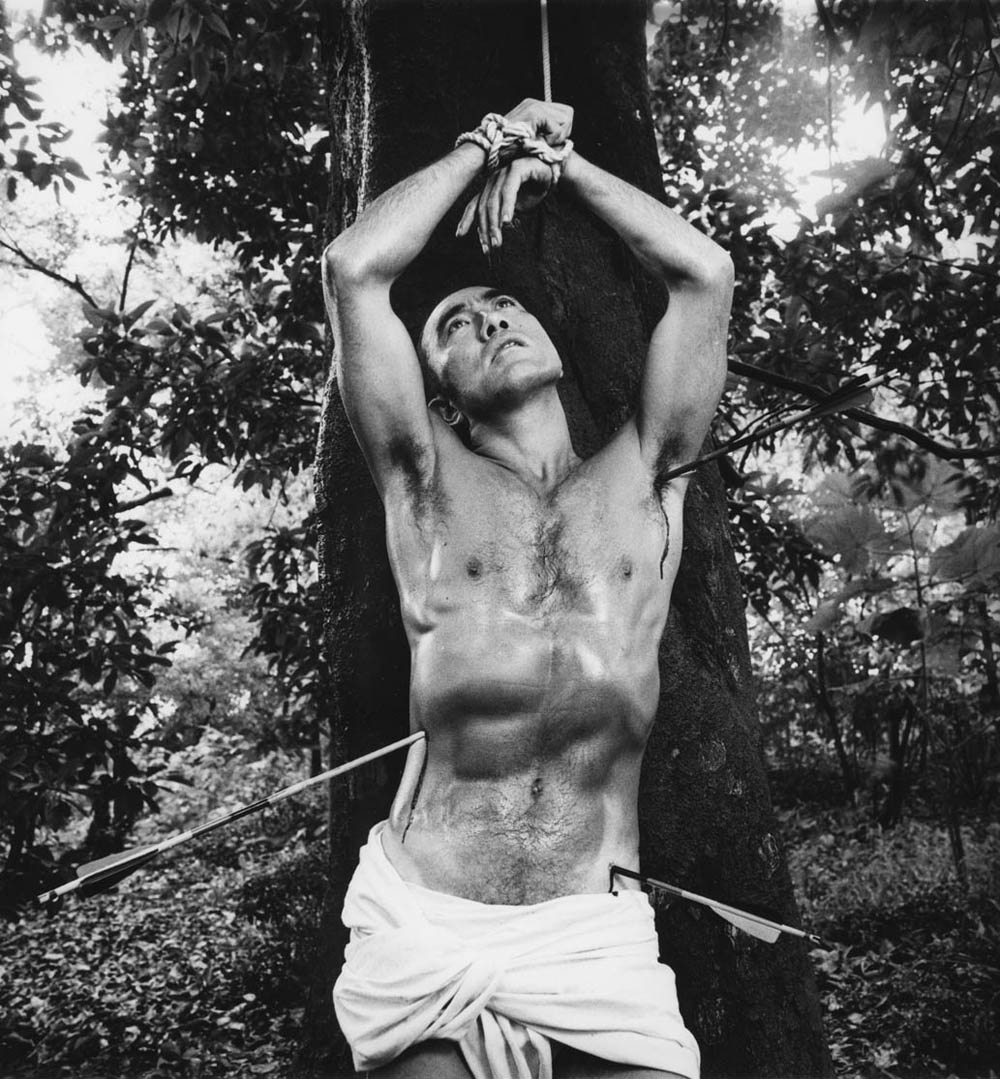

Fascinado por la sensualidad de la muerte y el dolor, Mishima —mi primer protagonista— se hizo retratar en 1968 como San Sebastián, soldado criptocristiano asaeteado en Roma por orden de Diocleciano en el año 288. La imagen recrea un célebre cuadro de Guido Reni (1615), de quien se dice que usó también al mártir como emblema homoerótico. Tras esculpir su cuerpo con pesas, Mishima gustaba de posar con espadas y en actitudes marciales; y, en un nuevo alarde de narcisismo, él mismo diseñó el uniforme de su milicia, como eligiendo el look con que pensaba morir en la mejor actuación de su vida. Amplía la imagen o pincha aquí para saber más sobre ella.

No puedo empezar sin Yukio Mishima. Una vida de cine —aparece en más de una película e incluso hay alguna sobre él— para el artista más contradictorio que uno pueda imaginar: admirador de la literatura occidental, creía a Japón en decadencia desde la apertura a Occidente de Meiji; casado y con hijos, reservó su homosexualidad para el arte y la intimidad; autor de idílicos relatos de amor —tan bellos que hay quien los compara con Dafnis y Cloe— y de las más macabras fantasías sobre la muerte y el sadismo; muchacho enfermizo y exento del servicio militar, se sometió después a un duro entrenamiento que hizo de su cuerpo el de un guerrero. Llegamos así a un punto clave en su figura, pues —en pleno siglo XX— Mishima veía en el viril código de honor del samurái el camino a la regeneración del pueblo japonés. Tanto que llegó a fundar una «Sociedad del Escudo» —la Tatenokai—, formada por jóvenes militarizados que querían cambiar el país. Su intento fue vano. Un golpe de Estado fallido llevó al escritor al más teatral de los finales: el seppuku o suicidio ritual. El 25 de noviembre de 1970, Mishima se abría el vientre para que, a su espalda, un discípulo le decapitara y le ahorrase el sufrimiento. Incluso entonces, su vida fue un drama, pues otro de sus hombres tuvo que cortar su cabeza después de que el elegido lo intentara en tres ocasiones.

Escenificación del seppuku en un drama de la Era de Meiji (1897). Después de apuñalarse, el samurái espera el golpe del kaishakunin, que debe ser tan experto como para dejar una franja de piel en el cuello y evitar que la cabeza caiga sobre amigos y familiares. Es popular en Japón el caso de Asano Naganori, condenado al seppuku en 1701 y cuya muerte dejó sin señor a sus 47 samuráis. Haz clic en la imagen o lee aquí la leyenda de los rōnin.

Con 24 años, Mishima escribió un libro autobiográfico que supone la mejor puerta de entrada a su mundo sensible y perverso: las Confesiones de una máscara describen, con crudeza, el fingimiento de un muchacho que descubre su atracción por los hombres y su obsesión por la muerte y el dolor. En sus páginas encuentro un pasaje memorable: la introspección del protagonista no se debe —como él mismo pensaba— a una precoz madurez, sino a una «mayor necesidad de comprenderme a mí mismo»; la incertidumbre «me obligaba a tener pleno conocimiento de mí». Los niños actúan con naturalidad; la máscara cree verse con mirada ajena e interpreta su papel.

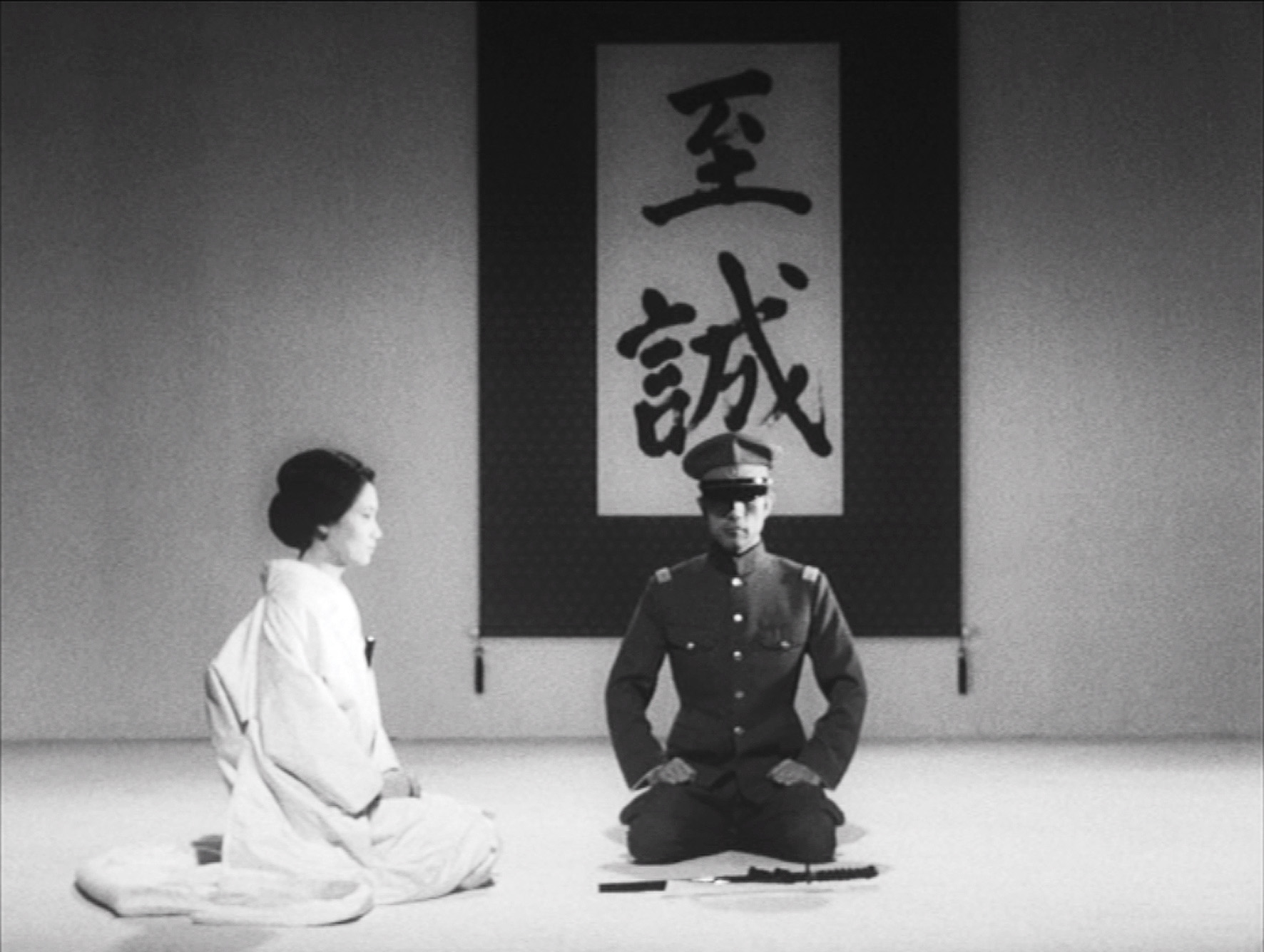

Patriotismo (1966) es la única película que dirigió Mishima —aparece en otras cinco— y se basa en uno de sus cuentos. Con solo dos actores —el propio Mishima y Yoshiko Tsuruoka—, la película recrea explícitamente el suicidio ritual de un oficial y su esposa tras un golpe de Estado. Muerto Mishima, su viuda hizo destruir todas las copias del filme; pero los negativos aparecieron en 2005 y se reeditaron un año después. Puedes verla aquí.

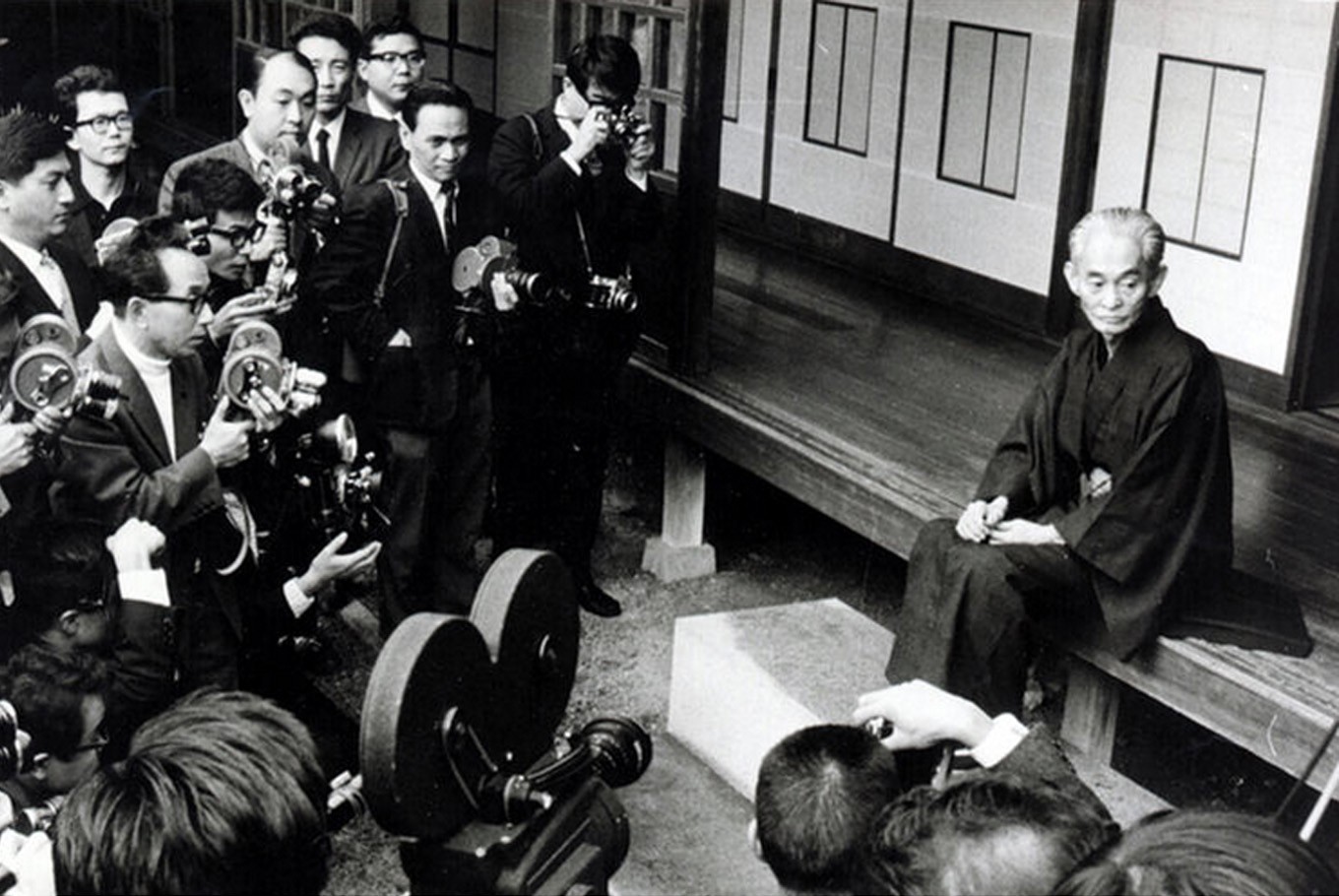

La sensibilidad de Mishima está también en quien fue su maestro y amigo: el primer Premio Nobel japonés, Yasunari Kawabata. Su obra, sin embargo, es muy distinta: delicada y sencilla, atenta a la importancia del detalle y la belleza en cada acción; puramente oriental; una tragedia sin coro ni coturnos. Su canto del cisne—Lo bello y lo triste— relata la «comedia» de una mujer que finge su amor para así consumar una venganza. El argumento recuerda al de una obra de Mishima —El color prohibido—, y se dice que la muerte del maestro tuvo no poca relación con la de su amigo. En mayo de 1972, tras soñar con Mishima durante cientos de noches, Kawabata inhalaba gas hasta morir. No dejó una nota; no explicó sus motivos. Ni siquiera se descarta que fuese un accidente. Se fue sin hacer ruido, como sus páginas frente a la turbulencia de Mishima.

«Por muy admirable que sea, el suicida está lejos del reino de la santidad», dijo Kawabata al recoger el Nobel (1968). No se dio importancia a la frase, que aludía a la muerte de Ryūnosuke Akutagawa (1927). Se habló de un accidente cuando murió Kawabata, aunque parece que confesaba a sus amigos que, en sus viajes, tenía la esperanza de que el avión se estrellara. Aquí tienes el discurso.

El sensei de Kokoro —la mejor novela de Natsume Soseki— se pasa los días ocultando su pasado; y Kōbō Abe narró en El rostro ajeno la historia de un científico desfigurado que emprende otra vida tras una nueva cara. Pero quiero despedirme por hoy recordando a un autor muy leído en Japón, presente en nuestro idioma gracias al esfuerzo de Satori, Impedimenta y —sobre todo— Sajalín: Osamu Dazai. Joven polémico y rebelde, su militancia comunista le granjeó la tortura y la cárcel. Sus aventuras amorosas y la adicción al alcohol y la morfina hicieron que su padre le privara de su herencia. Cuatro veces se quiso matar, hasta que en 1948 —acompañado por su amante, como en un drama de Chikamatsu— se arrojaba a un canal del río Tama en Tokio.

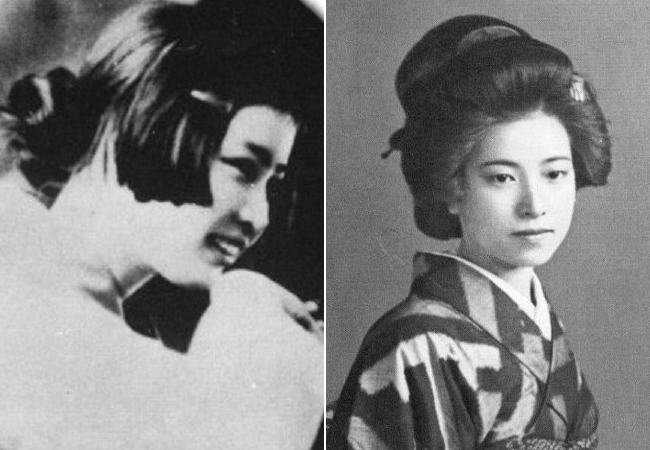

Shimeko Tanabe tenía 19 años cuando Osamu Dazai, de 21, intentó con ella un shinjū o doble suicidio tradicional. Solo ella moriría, y él estuvo a punto de ser procesado por los hechos. Casi dos décadas después, ya casado y con tres hijos, el escritor se suicidó junto a su amante —Tomie Yamazaki—. Sus cuerpos se hallaron atados, y se rumoreó que esta vez fue ella quien empujó al autor a la muerte. Haz clic aquí o en la imagen.

Su mayor fama se debe a Indigno de ser humano, un amargo relato autobiográfico sobre los amores de un joven receloso y autoconsciente que, temiendo el rechazo de los demás, oculta su melancolía tras una máscara de broma y bufonada. Pero cuidado: «Incluso si engañase a los seres humanos para que me respetaran, alguno de ellos se daría cuenta; y cuando les contara a los demás el engaño, entonces la ira de los humanos daría lugar a alguna horrible venganza». Y son precisamente esas personas —las pocas que adivinan su dolor— las más importantes en la vida de Yozo. Dibujante de viñetas, solo a un amigo le enseñará sus cuadros —los auténticos—, «tan lúgubres que casi me dejaban helado a mí mismo».

Tres máscaras en el Japón del siglo XX; tres trágicos suicidios. «Todo pasa—escribe el Yozo de Dazai—. Esa es la única verdad en toda mi vida». ¿Se puede vivir enmascarado? ¿O el desastre persigue a quien actúa como el payaso que ríe en la desgracia? Ya les contaré.