«Morid con el pensamiento cada mañana, y ya no temeréis morir». Esta cita procede del Hagakure, un tratado japonés del siglo XVIII que recordaba a la clase guerrera —ociosa y mundana en tiempo de paz— el código de honor que un samurái debía mantener. La elige Marguerite Yourcenar como apertura del ensayo sobre Mishima que publicó en 1980, y que constituye —junto a Una vuelta por mi cárcel, inacabada y editada póstumamente en 1991— su mayor incursión en el mundo nipón.

La conducta de un samurái se basaba en las siete virtudes del bushidō —o «camino del guerrero»—: rectitud, honor, respeto, coraje, lealtad, compasión y honestidad. Este código se transmitía oralmente hasta que Tashiro Tsuramoto, preocupado por la decadencia de la casta militar, buscó en 1709 al samurái Yamamoto Tsunetomo, que había servido al clan de los Nabeshima y vivía entonces retirado como monje con el nombre de Jōchō. Durante seis años escuchó sus enseñanzas, y dedicó otros siete a recogerlas en un libro llamado Hagakure. Existen solo traducciones parciales, pero la editorial Satori emprendió recientemente su edición íntegra en tres tomos. Pincha aquí y aquí para saber más sobre el bushidō y los samuráis; aquí puedes leer parte del Hagakure en español. La foto se tomó hacia 1860.

Huérfana de madre casi desde el parto, Yourcenar recibió de su padre una educación cosmopolita y aristocrática, que ella completaría después con sus propios viajes. Japón despertó especialmente su interés, y allí situaría algunos de los Cuentos orientales de 1938. Reflexionó sobre las formas del teatro tradicional y la sensualidad del onnagata —actor que representa los papeles femeninos del kabuki—, pero fueron Yukio Mishima y Matsuo Bashō los artistas que más la fascinaron.

Mishima o la visión del vacío es una obra menor de la que yo esperaba más. En un texto tan breve, decepciona un poco que la autora dedique tanto espacio a simples resúmenes argumentales. Aun así, varios destellos compensan al lector aquí y allá. Empiezo con la imagen del pequeño Kimitake —«Yukio Mishima» no era todavía su discreto seudónimo— junto a una abuela neurótica y endeble. Descendiente de un clan de samuráis, y emparentada incluso con la poderosa dinastía Tokugawa, la abuela se había casado tarde y mal con un funcionario de ínfimo rango. Llevó una vida de lujo y dolor recluida en su aposento, donde el futuro escritor —«más o menos secuestrado»— velaba sus crisis nerviosas. El chaval guiaba a la anciana hasta el baño, aprendió a vendar sus llagas y vestía con frecuencia los trajes de niña con que a ella le gustaba verlo. Al «contacto precoz con una carne y un alma enfermas» le atribuye Yourcenar algún rasgo del genio venidero. También al «hada loca» le debió Mishima sus primeros contactos con el nō y el kabuki.

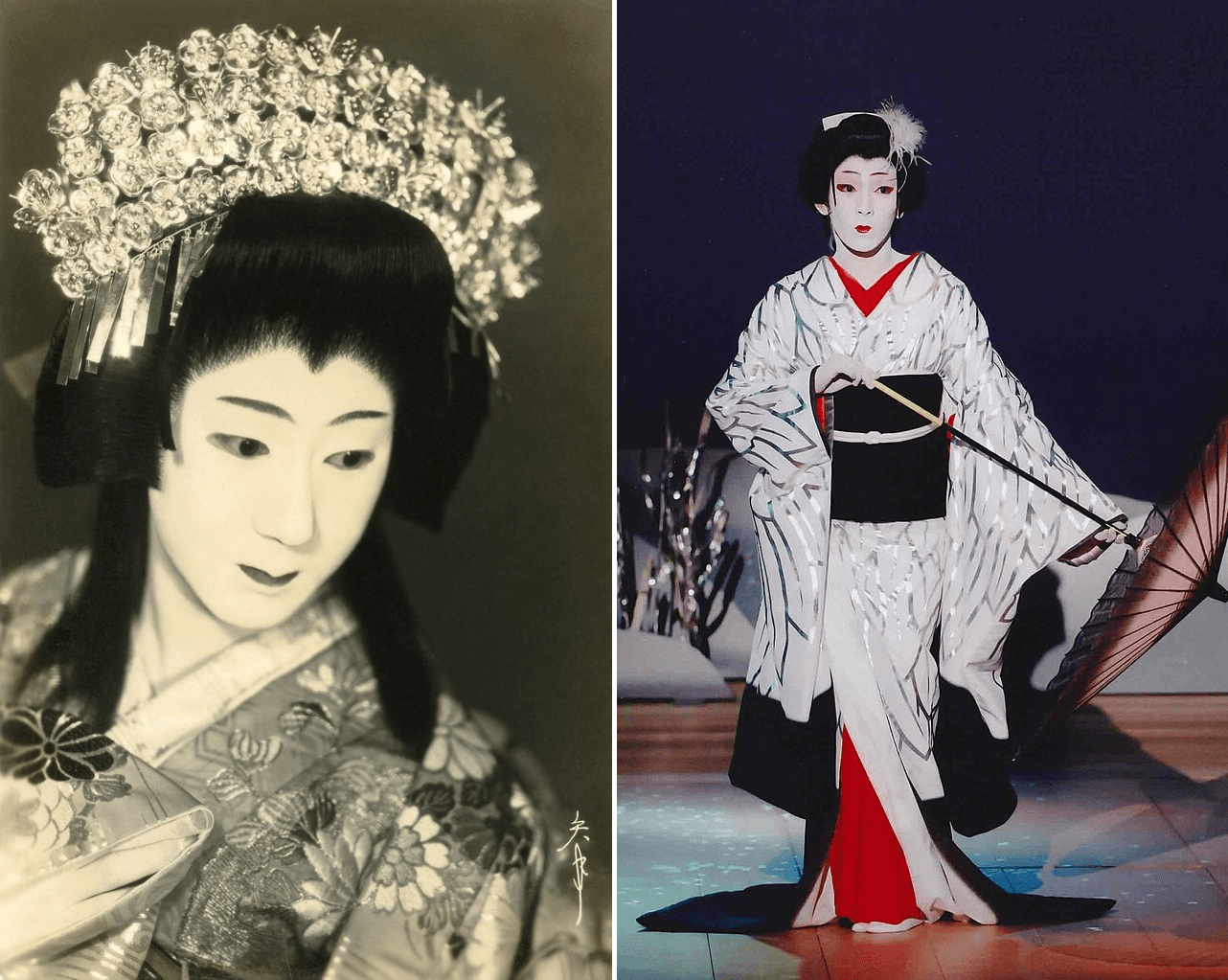

El onnagata o actor travestido es una figura clave del kabuki desde que —en 1629— los Tokugawa prohibieron la presencia de mujeres en la escena. Fueron en un principio sustituidas por niños, pero estos serían a su vez excluidos en 1652. En 1957, Mishima dedicó un cuento al onnagata, que suele aprender el oficio de una saga familiar y mantener sus maneras femeninas incluso fuera de las tablas. Aquí tienes el relato de Mishima. También puedes ampliar las fotos, separadas por un siglo de teatro.

Me gustan, además, los detalles que el librito aporta sobre el suicidio de Mishima: cómo, aquel 25 de noviembre de 1970, dio las pinceladas finales a su última obra y dejó el manuscrito bien visible antes de partir hacia la muerte; las palabras que escribió en un trozo de papel a modo despedida —«La vida humana es breve, pero yo querría vivir siempre»—; la réplica serena de su madre ante quienes fueron a darle el pésame —«No le compadezcan; por primera vez en su vida ha hecho lo que deseaba hacer»—. La sensibilidad artística de Yourcenar le hace destacar el drama de Morita, joven discípulo que —siguiendo el ritual del seppuku— debía decapitar a Mishima después de que este se hiciera el harakiri. Cegado por las lágrimas, el muchacho solo fue capaz de asestar un par de torpes mandobles en la nuca y el hombro del maestro. Tendría que ser Furu-Koga, otro acólito de Mishima, quien le quitara el sable y diera fin a la agonía con un diestro golpe. Furu-Koga corta luego la cabeza de Morita, que tampoco es capaz de abrirse bien el vientre. Me agrada saber que, en aquella sociedad paramilitar fundada por Mishima para devolver a Japón su honor y fortaleza, fuera el débil y sensible Morita el favorito de su líder.

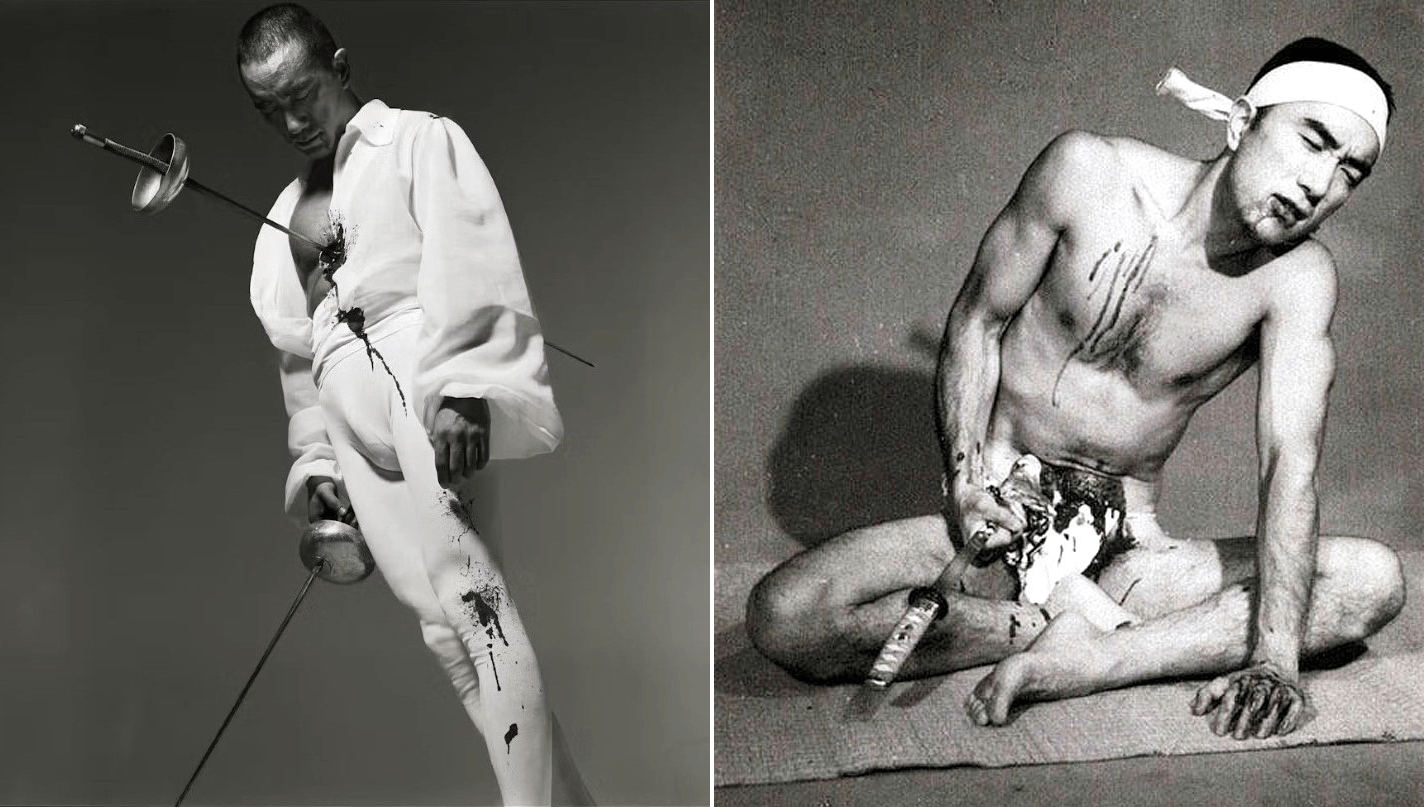

Pero me interesa ahora especialmente la obsesión de Mishima por retratar su propia muerte. A los pasajes de sus novelas se suman las célebres imágenes que se hizo tomar en poses de un mórbido erotismo. Yourcenar se plantea si es un caso de exhibicionismo y fijación enfermiza o si, en cambio, se trata de una «preparación metódica» para enfrentarse a la escena final, tal y como aconsejaba el Hagakure: «Esperad cada día a la muerte para que, cuando llegue el momento, podáis morir en paz». La madre de Mishima recordaría que su hijo «parecía muy fatigado» cuando lo vio por última vez. No era para menos: llevaba años muriendo y volviendo a morir.

Dos de las fotos para las que Mishima solía posar. La más famosa es la que imita el martirio de san Sebastián, de la que hablé en otra entrada y que puedes conocer mejor aquí. Aquí puedes leer más sobre Mishima; y aquí tienes Patriotismo, de 1966, la película en que el autor recrea el harakiri de un oficial japonés que fracasa en un golpe de Estado.

El otro libro del que quiero hablarles nació en 1983, cuando Yourcenar propuso a su editor recoger en un volumen sus últimos relatos de viajes. Planeaba evocar Canadá y Alaska, California, Egipto, Japón, Tailandia, Kenia y la India; pero, debilitada por la vejez y ocupada al tiempo en otras obras, Yourcenar fue demorando un proyecto que quedó truncado cuando un accidente cerebrovascular acabó con su vida en diciembre de 1987. Tal y como está, Una vuelta por mi cárcel incluye catorce textos, de los que diez giran en torno a Japón. San Francisco, Alaska, Canadá y un crucero por las islas de Hawái completan la despedida de la novelista belga.

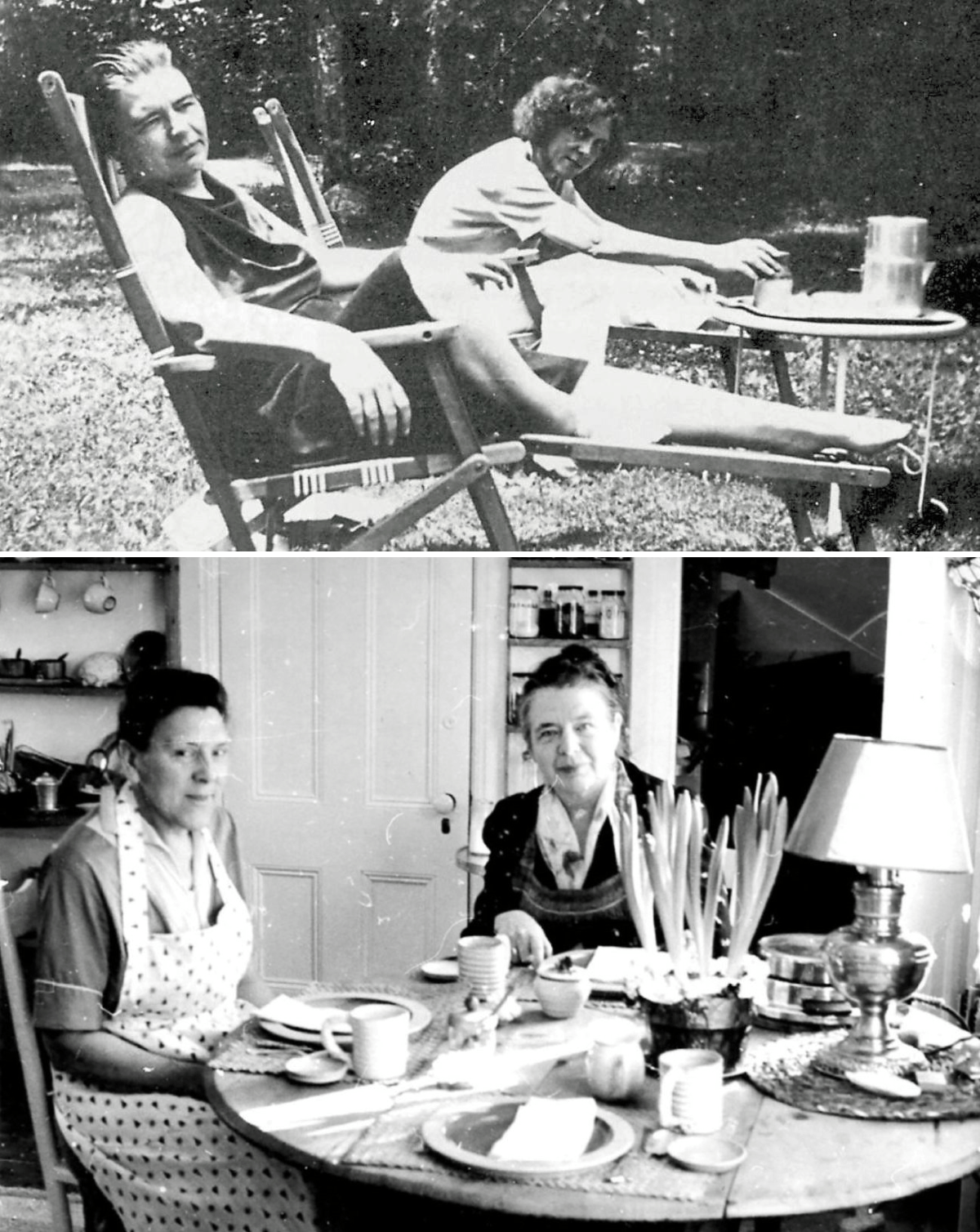

Marguerite Yourcenar —vestida de color oscuro en ambas fotos— viajaba con el amor de su vida: la americana Grace Frick. Se conocieron en París en 1937, cuando las dos tenían 34 años. Grace invitó a Marguerite a mudarse a Estados Unidos en el 39, propiciando así su salida de una Europa en guerra inminente. No se separaron hasta que Frick murió de cáncer en 1979. Grace, profesora de idiomas en universidades americanas, tradujo al inglés varias obras de Yourcenar. Sus cuerpos están enterrados en Mount Desert —Maine—, donde vivieron desde 1950. Una placa conmemora junto a ellas al joven Jerry Wilson, secretario y seguramente amante de Yourcenar —47 años mayor— desde 1980. Juntos visitarían los lugares de Una vuelta por mi cárcel. Enfermo de sida y meningitis, Jerry murió en el 86.

Solo el primer ensayo me interesa en esta entrada. Se titula «Bashō va de camino» y está dedicado al mayor autor de haikus de la historia de Japón. Nacido en 1644, Matsuo Bashō recorrió el país en cuatro grandes viajes, plasmando en sus poemas la belleza del instante en cada estación. En eso —«la eternidad del instante»— consiste el haiku. Su equipaje era austero: un abrigo que protege de noche y estorba de día, una capa de paja para la lluvia, un kimono con el que descansar después de un baño muy caliente, tinta, pinceles y algún regalo que no se atrevió a rechazar. Una disentería lo mató en 1694, mientras visitaba Osaka, y había un deseo general de oír el tradicional poema con el que un haijin —así llaman en Japón a quien escribe haikus— se despide de la vida. Pero los tres versos anhelados no llegaron: años antes, Bashō había dicho que todos los suyos eran poemas del último instante. «Todo momento —escribe Yourcenar— es el último porque es único». Tal percepción crece en el viaje por la ausencia de esas «rutinas tranquilizadoras» que nos engañan, haciéndonos creer «que la existencia va a seguir siendo como es por algún tiempo».

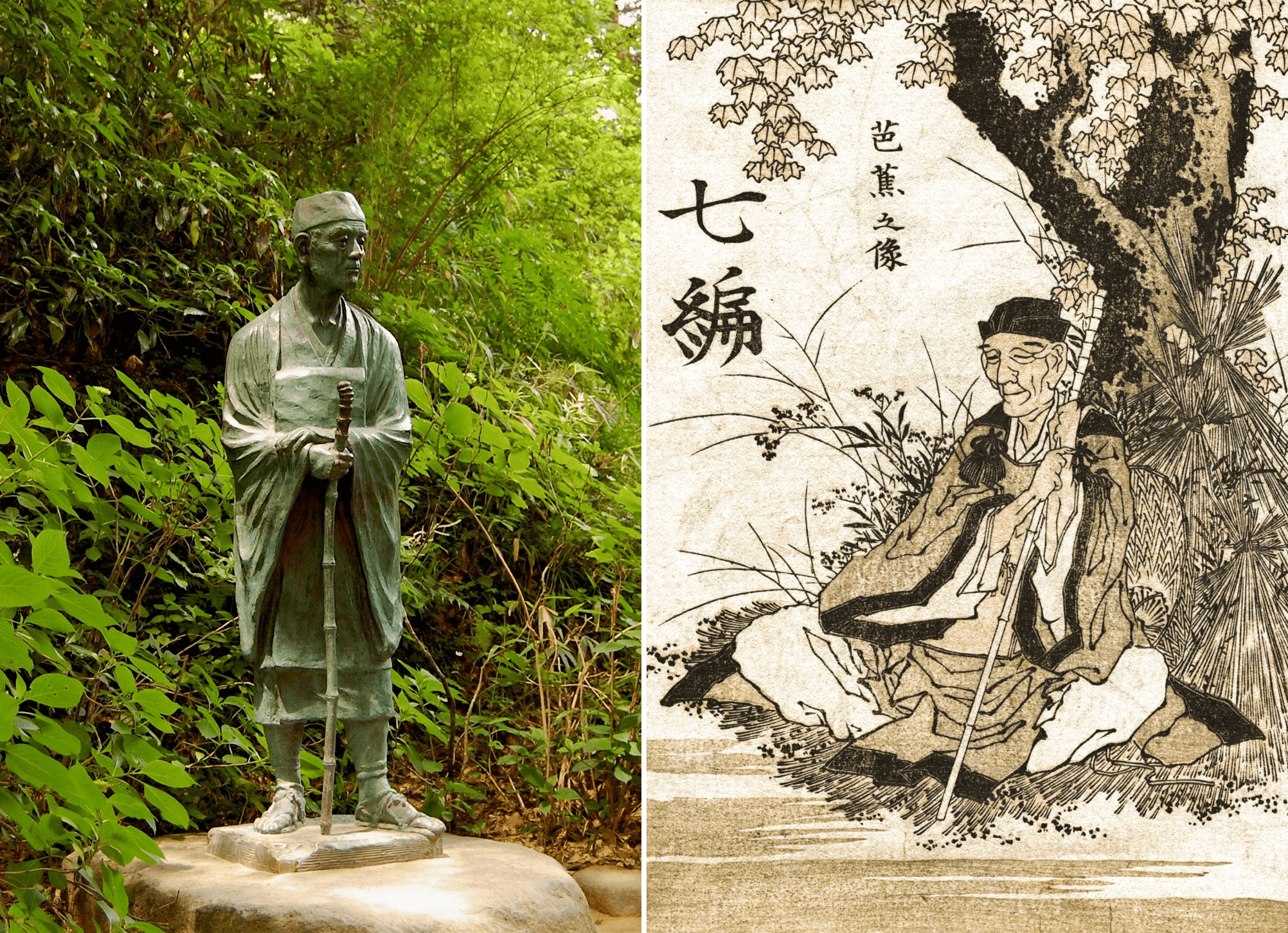

Una estatua de Bashō en Hiraizumi-cho y el poeta retratado por Hokusai (1760-1849). Es el haikista más venerado, junto a Yosa Buson, Kobayashi Issa y Masaoka Shiki. Aquí puedes leer sobre su vida y obra; aquí están algunos de los poemas de Bashō; aquí hay información sobre el haiku en general; y aquí tienes el ensayo de Yourcenar sobre el poeta.

En Occidente, hay quien usa una calavera —y hasta un ataúd— como recordatorio de su condición mortal. Es más un antídoto contra la vanidad que una preparación real para la muerte. Pero «sufrir —dice Yourcenar— es una facultad japonesa, llevada a veces hasta el masoquismo». Mishima hizo del Hagakure su libro de cabecera; y Bashō, que murió poco antes de que se escribiera y fue hijo de un modesto samurái, no lo necesitaba para saber cómo afrontar la muerte. Una imagen, un poema, una oración —si quieren—: solo así, muriendo en cada momento, se está siempre preparado. Como dice el haiku: «Su muerte próxima / nada la hace prever / en el canto de la cigarra».