¿Son útiles los libros de denuncia? La sociedad actual, siempre de vuelta de todo, nos hace negarlo sin mucha reflexión. Por eso quiero hablarles de Jacob A. Riis y sus retoños literarios. Aprendiz de carpintero en su Dinamarca natal, con 21 años llegó a Nueva York —en 1870—, donde se convirtió en periodista hecho a sí mismo. Empleado en la sección de noticias policiales, vio de cerca la cara más oscura de la urbe; y concluyó que sus males nacían en las «casas de vecindad». Eran edificios de varias plantas cuyas viviendas se dividían para albergar, en el espacio que antes ocupaba una familia, a una legión de desdichados. Ya saben: el precio de uno de esos cuchitriles era asequible —con esfuerzo— para las clases bajas, y el dueño se hacía de oro con una renta total muy superior a la de un solo apartamento. Más bloques se erigían pensando ya en el alquiler, y a nadie importaba que crecieran hasta en los patios interiores de otras casas. Buena parte de las nuevas «viviendas» carecía de ventanas: hacinamiento y falta de aire puro garantizaban la enfermedad y la derrota moral. Riis se armó de datos y —mejor aún— recorrió, cámara en mano, los guetos neoyorquinos. El resultado fue Cómo vive la otra mitad (1890), un hito en la historia del periodismo gráfico que impresionó a Theodore Roosevelt y lograría promover notables cambios en política urbanística.

En 1901, cuando Roosevelt asume la presidencia, 3.500.000 almas poblaban Nueva York. Más de un millón vivía en las casi 40.000 casas de vecindad que documenta Riis. La expansión de las «casas» había provocado que la tasa bruta de mortalidad subiera en la ciudad de un 23,9 por mil en 1815 a un 36,6 por mil en 1855 —un año afortunado en cuanto al cólera—. En la imagen, un tugurio repleto en Bayard Street: cinco centavos la plaza. Puedes ampliarla o pinchar aquí para conocer más datos.

Doce años después, Jack London arribaba a Nueva York para ultimar los detalles de un contrato con la American Press Association. Allí pudo ver la miseria descrita por Riis; y allí se enteró de que el plan inicial —una serie de entrevistas en Ciudad del Cabo— había perdido su sentido por el fin de la guerra de los bóeres. Como el billete a Inglaterra —donde haría escala hacia Sudáfrica— ya estaba pagado, el intrépido escritor propuso a la APA un proyecto alternativo: podría quedarse en Londres y, disfrazado de vagabundo, retratar los famosos suburbios del East End. El 6 de agosto de 1902, London desembarca del Majestic en un país excitado por la inminente coronación del rey Eduardo VII. ¡Qué magnífico momento para vivir in situ los contrastes del imperio! La pompa de la corte desfilando a pocas calles de un ejército de hambrientos.

Las descripciones de Riis son eficaces, pero su mayor aliado es el uso del flash —desarrollado hacía un cuarto de siglo, pero poco usado hasta los años ochenta por su precio—. Por primera vez pudo verse el interior de viviendas como la del carbonero de la imagen, situada en Poverty Gap. Este y otros nombres —como Misery Lane, Hell’s Kitchen o incluso Murderers’ Alley— no dejaban dudas. Pincha aquí para ver otras fotos de Riis.

Lo que Jack encontró superó sus pesadillas: como «agujero humano infernal» lo describe en una carta a Anna Strunsky; y a otro par de amigos les confiesa que «lo que estoy escribiendo tendrá que ser expurgado». No sabemos si lo fue, pero el texto —completo a las siete semanas y titulado, con expresión de H.G. Wells, La gente del Abismo— sería un nuevo éxito en su haber. Según su propio testimonio —recogido, como las cartas que acabo de citar, por su biógrafo Alex Kershaw—, ningún otro libro le costó «tantas lágrimas». Sería, desde entonces, su obra más querida. Tampoco faltaron las críticas: los ingleses lo acusaron de meterse, con clásica soberbia americana, donde nadie lo llamaba; y algunos se burlaron de un explorador que, antes de hundirse en el «submundo londinense», se asegura un «refugio seguro» al que poder fugarse alguna vez. Y es verdad que la esporádica sábana limpia le resta heroísmo a la aventura, pero habría que vernos allí.

El libro oscila entre el reportaje y la reflexión social. Los datos que ofrece —no sé hasta qué punto los contrasta— son desoladores: en el West End, la esperanza de vida llega a los 55 años; en el East End, solo a 30; en el oeste, un 18 por ciento de los niños mueren antes de cumplir los cinco años; en el este, más de la mitad. Y todo forma parte de un perverso entramado social: el East End se nutre, por un lado, de obreros venidos del mundo rural; por el otro, de los pobres que, exiliados de zonas impagables, se hacinan por docenas en viviendas antes familiares. Unos y otros se van sustituyendo, y no hay más conclusión posible que ver el Abismo —escrito siempre con mayúscula por London— como lo que es: «una gigantesca máquina de matar».

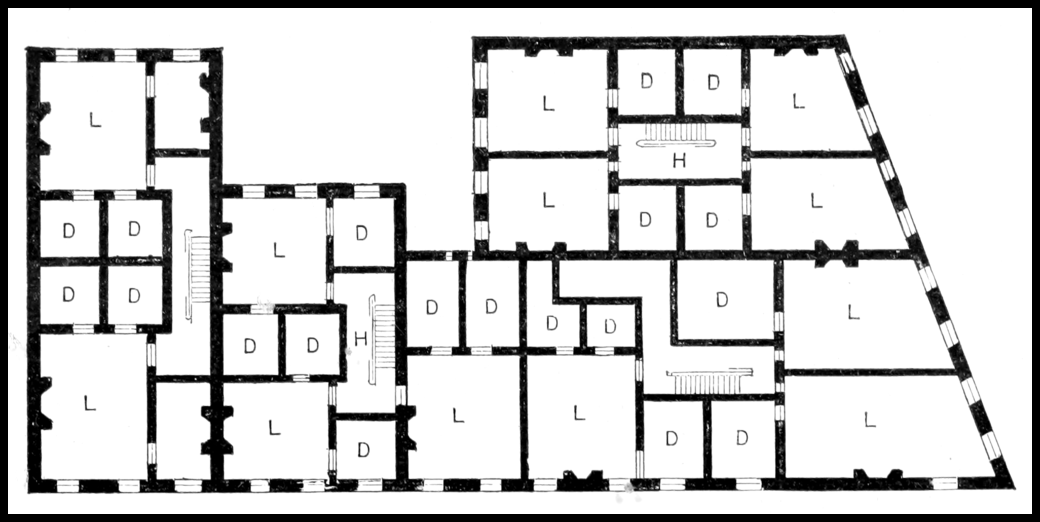

Planta de una casa de vecindad neoyorquina en 1863. La D (dark) indica espacios sin ventilación ni luz natural; los cuartos marcados con una L (light) tenían ventanas; y la H (hall) designa los vestíbulos compartidos —hasta doce familias por escalera—. Aquí puedes leer, íntegro, el libro ilustrado de Riis.

Saltemos un cuarto de siglo. En agosto de 1927, un joven llamado Eric Blair regresa a Southwold —en la costa inglesa— después de cinco años en Birmania como oficial de la policía imperial. Se había largado a los 19, recién salido de Eton y sin ganas de seguir la ruta natural hacia Oxford o Cambridge. Su familia, conservadora y medianamente acomodada, observa expectante al futuro George Orwell, que lleva bigote y es ahora un enemigo declarado del poder colonial. Un lustro en Asia le ha dejado un sólido poso culpable, del que aspira a redimirse a través de la escritura. Lo tiene decidido: será un autor social; y aunque nadie —ni siquiera sus amigos— da un penique por sus dotes literarias, se pone en marcha de inmediato. Sin duda con el Abismo de London en mente, Orwell se cubre de harapos y se pierde en el East End; en primavera viaja a París, donde sobrevive como mozo de hotel y restaurante; y vuelve por fin a Inglaterra en diciembre del 29, para sumarse a los mendigos que recorren las calles de la capital. De todo ello saldrá su primer libro: Vagabundo en París y Londres, un debut que sería rechazado dos veces antes de ver la luz en 1933. El segundo en descartarlo fue, por cierto, el T.S. Eliot de la Faber & Faber, que aún devolvería años después a Orwell Rebelión en la granja —está «bien escrita», le dijo; pero solo la publicaría si compartiera su enfoque «trotskista», algo de lo que obviamente estaba lejos—.

Un policía ilumina con su linterna a un vagabundo que duerme en la calle. Es una de las más de 70 fotos del East End que Jack London incluyó en la primera edición de La gente del Abismo. Haz clic aquí para verlas todas. También puedes ampliar la imagen o pinchar aquí para leer el libro entero en su versión original. Finalmente, aquí y aquí puedes saber más sobre el barrio londinense, escenario de los once crímenes de Jack el Destripador en 1888.

Orwell maquilla —como es natural— su experiencia, olvidando sobre todo la voluntariedad de su miseria —en los últimos tiempos, hasta alternaba las calles con cómodas vueltas al hogar—; pero el relato logra su objetivo: dar a conocer el modus vivendi de la otra mitad. Y es que el novelista ya está convencido de que «el problema es que la gente inteligente y educada, precisamente la que podría tener opiniones liberales, nunca se mezcla con los pobres». Desde la ignorancia, esa gente secunda a los que ven —o quieren ver— las clases sociales como distintas en su esencia; a quien piensa que sería peligroso dejar tiempo libre al miserable; y al que cimenta así la explotación en el miedo del vecino. «No he visto más que el umbral de la pobreza», reconoce el joven Orwell; pero estamos solo en el inicio del compromiso que le hará ser quien es.

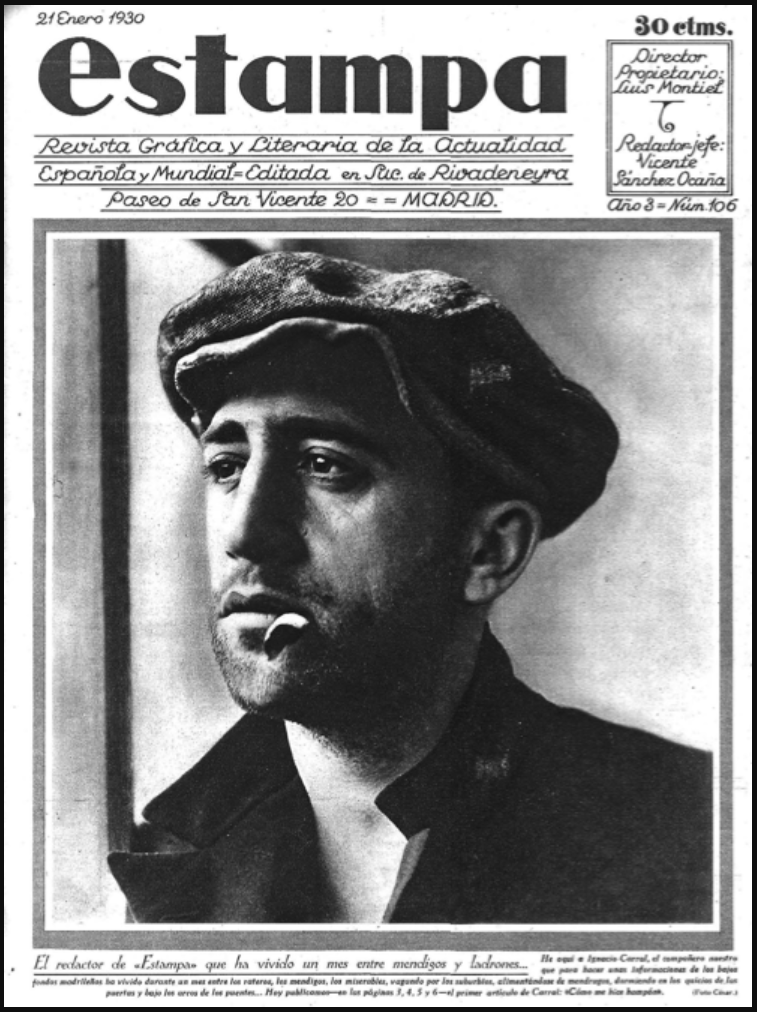

«¿Está usted seguro de conocer la vida de Madrid? ¿No cree usted que Madrid es algo más que la calle Alcalá, la Puerta del Sol, la Gran Vía, los cafés, los teatros, las oficinas, los bancos? En ninguno de estos lugares encontrará usted a los otros». Así anunciaba el semanario Estampa, el 14 de enero de 1930, la próxima publicación de un reportaje que causaba especial orgullo a su redacción: las ocho entregas en que Ignacio Carral describía la vida de los desheredados de la capital española. Una semana después, aparecía la primera parte, con la imagen de Carral en la portada y los dibujos de Francisco Rivero Gil en su interior. Amplía la foto o haz clic aquí para saber más sobre Carral; aquí puedes ver algunas ilustraciones de Rivero.

He dejado para el cierre al menos popular —pero el más cercano— de los autores de hoy: Ignacio Carral. Parte de sus crónicas cupieron hace tiempo en una antología del periodismo español de los años treinta, pero ha tenido que ser la editorial La Uña Rota —segoviana como el propio Ignacio— la que devuelva a los lectores las ocho partes de Los otros. Disfrazado de vagabundo madrileño, y acompañado por el dibujante —y firme republicano como él— Francisco Rivero Gil, Carral malvivió durante un mes entre «los miserables, los desarrapados, los que merodean al margen de la ley». Tal vez sorprenda esta innovación del periodismo patrio, pero lo cierto es que por esas fechas el estilo que mucho después se llamaría «gonzo» hacía sus pinitos en España: Josefina Carabias se empleó de camarera en un hotel, y Magda Donato se infiltró en un manicomio y una cárcel. «Para lograr el tipo moral que corresponde al tipo físico —dice Carral—, para observar con veracidad el ambiente de los lugares que frecuentan, es preciso hacerse como uno de ellos».

Una angina de pecho acabó con Carral en octubre de 1935, días antes de cumplir los 38. No sé si llegó a conocer las obras de London y Orwell, pero seguramente le alegraría compartir posteridad con luchadores tan ilustres. No en vano veía, como ellos, la escritura como un arma para el cambio: un pobre anciano encuentra que las páginas de Estampa, bien colocadas bajo la camisa, son las mejores contra el gélido viento… «¡En aquel momento —escribe Carral con toda la intención—, yo he sentido como nunca el orgullo de pertenecer a un periódico así!».