En algún lugar de Tristes Trópicos, Claude Lévi-Strauss expone con desengaño la paradoja de ser etnógrafo hoy, «cuando la aviación comercial y militar marchita el candor de las selvas americanas o melanesias aun antes de poder destruir su virginidad». «Quisiera haber vivido —dice— en el tiempo de los verdaderos viajes, cuando un espectáculo aún no malgastado, contaminado y maldito se ofrecía en todo su esplendor. […] Pero conozco demasiado los textos para no saber que al retroceder un siglo renuncio al mismo tiempo a informaciones y curiosidades que enriquecerían mi reflexión. Y he aquí, ante mí, el círculo infranqueable: cuanto menores eran las posibilidades de las culturas humanas para comunicarse entre sí y, por lo tanto, corromperse por mutuo contacto, menos capaces eran sus respectivos emisarios de percibir la riqueza y la significación de esa diversidad». He vuelto al texto después de leer las Cartas desde Estambul de Mary Wortley Montagu, pulcramente editadas por La Línea del Horizonte. Luego les diré por qué.

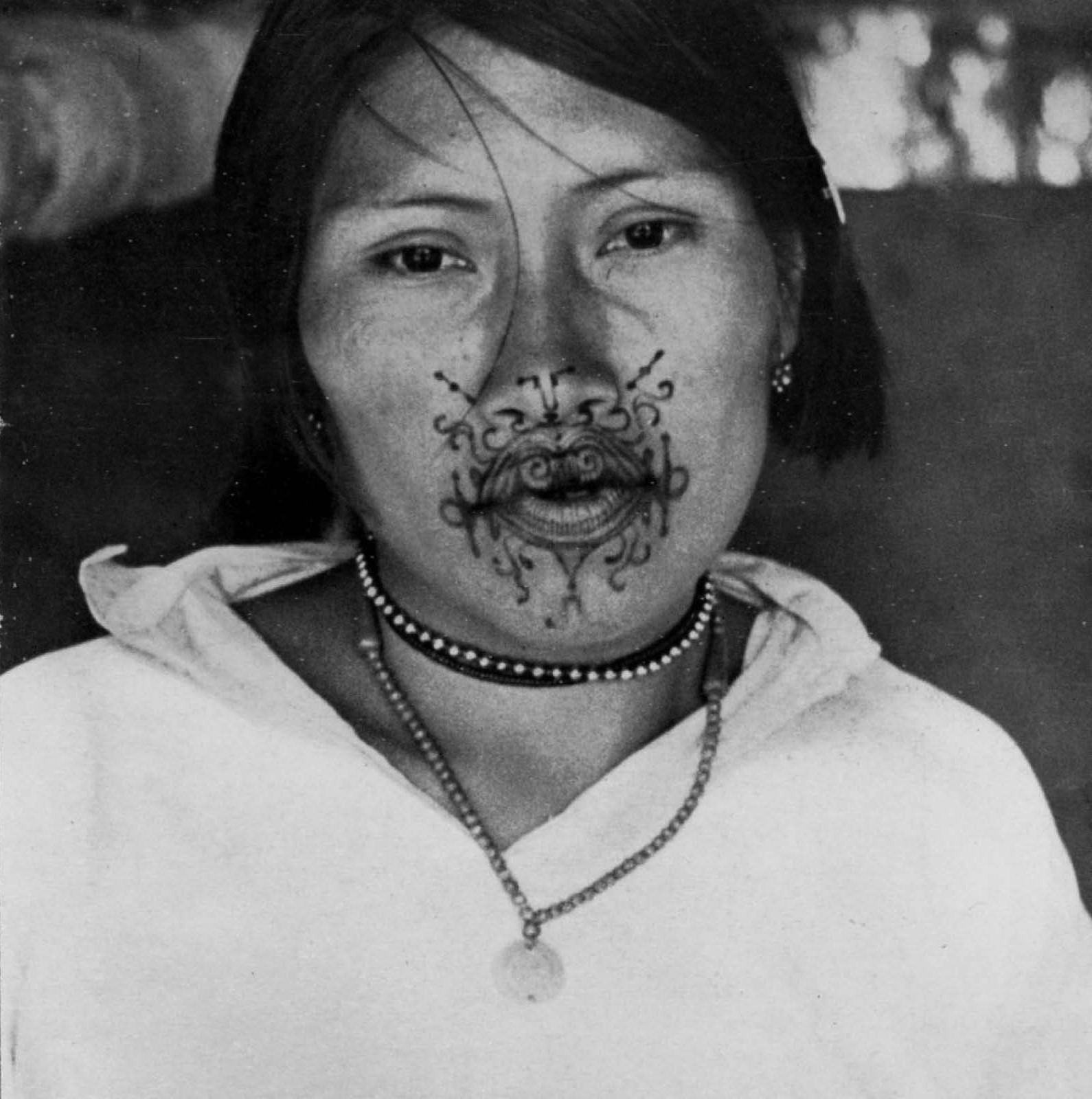

Tristes trópicos (1955) recrea la experiencia de Claude Lévi-Strauss con los indígenas de Brasil entre 1935 y 1939, tema al que regresaría en Saudades do Brasil (1994). Uno de los capítulos más interesantes se dedica a la pintura facial de las mujeres y sus valores sociales: belleza, ritual, jerarquía. Pincha aquí para ver más imágenes tomadas por el etnógrafo en su viaje; aquí tienes un artículo sobre su labor fotográfica; también puedes ampliar a esta joven de la etnia caduvea.

El viaje de Lady Montagu se extiende desde agosto de 1716 hasta octubre de 1718, cuando llegar al Bósforo atravesando el continente era toda una odisea. A la dureza del trayecto se sumaban entonces los estragos de las guerras turcas contra austríacos y venecianos. Para colmo, Mary pasó embarazada buena parte del año 17, dando a luz a su segunda y última hija en enero del 18 —como ella misma dice, «me he puesto a la moda pariendo como las demás», pues las damas de Turquía «solo tienen en estima a las mujeres según la cantidad de sus producciones»—. En la guerra está precisamente el origen del periplo: aún estaba fresco el recuerdo de la terrible incursión otomana en Viena —cuando 140.000 soldados, apoyados por tropas húngaras que se rebelaban contra los Habsburgo, marcharon sobre la ciudad en 1683—, pero la decadencia del imperio oriental era ya un hecho y la hegemonía de Occidente se iría confirmando batalla tras batalla. En 1716, Edward Wortley Montagu es nombrado embajador en Constantinopla con la misión de negociar la paz; viajará para ello a Viena y a la capital turca, llevando consigo a su esposa Mary y a su hijo de tres años. Algunas rencillas personales, unidas al imparable avance austríaco, convierten la embajada en un fracaso y la familia Montagu regresa a Londres.

Edward Jenner vacuna a James Phipps, de ocho años, el 14 de mayo de 1796, en un cuadro de Gaston Mélingue (1839-1914). Se trata de la primera inoculación médicamente controlada de la historia, pero la práctica había sido importada por Lady Montagu. Tras ver cómo lo hacían en Turquía desde tiempo inmemorial, se convirtió —en 1718— en la primera mujer europea en «vacunar» a su hijo contra la viruela. Aquí puedes leer su descripción del «injerto» practicado por las ancianas de Constantinopla: básicamente, un raspado del pus de las lesiones de un enfermo para luego inyectarlo en las venas de una persona sana.

Las cartas de Mary, que rondaba entonces los 27, son un derroche de inteligencia que le valieron la admiración de Pope y Voltaire. Inglesa y anglicana de los pies a la cabeza, no duda en tomarse a guasa las patrañas de católicos y calvinistas: «Ya sabe —le dice a una amiga—, hablar irrespetuosamente de los calvinistas es lo mismo que hablar honorablemente de la Iglesia» —la anglicana, se entiende—; y conversando con el efendi Ahmet Bey, concluye que los buenos musulmanes están más cerca de su propio credo que los papistas con su «charlatanismo». Sobre el atuendo de las vienesas, le escribe a su hermana: «Sus enaguas de ballenas superan a las nuestras en varias yardas de circunferencia y cubren varios acres de superficie. No te resultará difícil figurarte cómo destaca este extraordinario traje y cómo mejora la natural fealdad con la que el Todopoderoso ha tenido a bien dotarlas a todas en general».

Pero es en Viena donde empieza la aventura, hasta el punto de asegurarle a Pope antes de partir hacia Hungría: «Si he de hacer caso a la información de las gentes de esta tierra, que me anuncian toda clase de calamidades, debo despedirme de mis amigos con la misma solemnidad que si me dispusiera al menos a abrir una brecha en una fortificación». Desoyendo el consejo local, el matrimonio decide no esperar al deshielo del Danubio y viajar por tierra, enfrentándose —con escolta, eso sí— a los riesgos de un terreno inestable en todos los sentidos. Así se abre paso la melancolía de atravesar lugares antes prósperos y ahora destruidos por la guerra. Sobre los campos de Karlowitz, escenario de la última victoria del príncipe Eugenio sobre los turcos, aún se ven calaveras y esqueletos insepultos de hombres y caballos: «Me fue imposible —escribe Mary— dejar de contemplar con horror tal cantidad de cuerpos humanos destrozados y reflexionar sobre la injusticia de la guerra, que convierte el asesinato no solo en necesario sino en meritorio. No hay nada que me parezca prueba más patente de la irracionalidad del género humano, por más alegaciones que pretendamos discurrir, que la ira con la cual se disputan un pequeño trozo de tierra cuando quedan inhabitadas tan vastas zonas de tierra fértil».

El mapa refleja el declive del Imperio otomano hasta 1914 —los límites modernos de Turquía se fijarían en 1923 con el Tratado de Lausana—. Excepto Crimea, en manos rusas desde 1774, casi todas las pérdidas se produjeron en el siglo XIX. La crisis, sin embargo, se iniciaba ya en tiempos del viaje de Lady Montagu: la Paz de Karlowitz (1699) y el Tratado de Passarowitz (1718) supusieron enormes cesiones frente a los Habsburgo. Amplía la imagen o haz clic aquí para saber más.

La joven aristócrata es acogida por aldeanos vestidos con pieles de oveja secadas al sol; conoce a los regimientos rascianos que luchan por el Emperador —«aunque, a decir verdad, son más saqueadores que soldados, pues al no recibir paga se ven obligados a procurarse sus propias armas y cabalgaduras»—; y tiene lucidez suficiente para discriminar las causas de la injusticia, debida más al gobierno militar que al islam: en los villorrios de los bosques serbios, los bajás abusan de los campesinos y, no contentos con agotar sus víveres, les cobran luego «una contribución por el uso de sus dientes, ganado por haberles hecho el honor de devorar su carne». Montagu concluye que «todo se debe a la corrupción natural del gobierno militar, pues su religión no permite semejante barbaridad como no lo permite la nuestra». El pasaje haría las delicias de un Lévi-Strauss actual, resabiado por el idilio que en parte del mundo viven religión y tiranía.

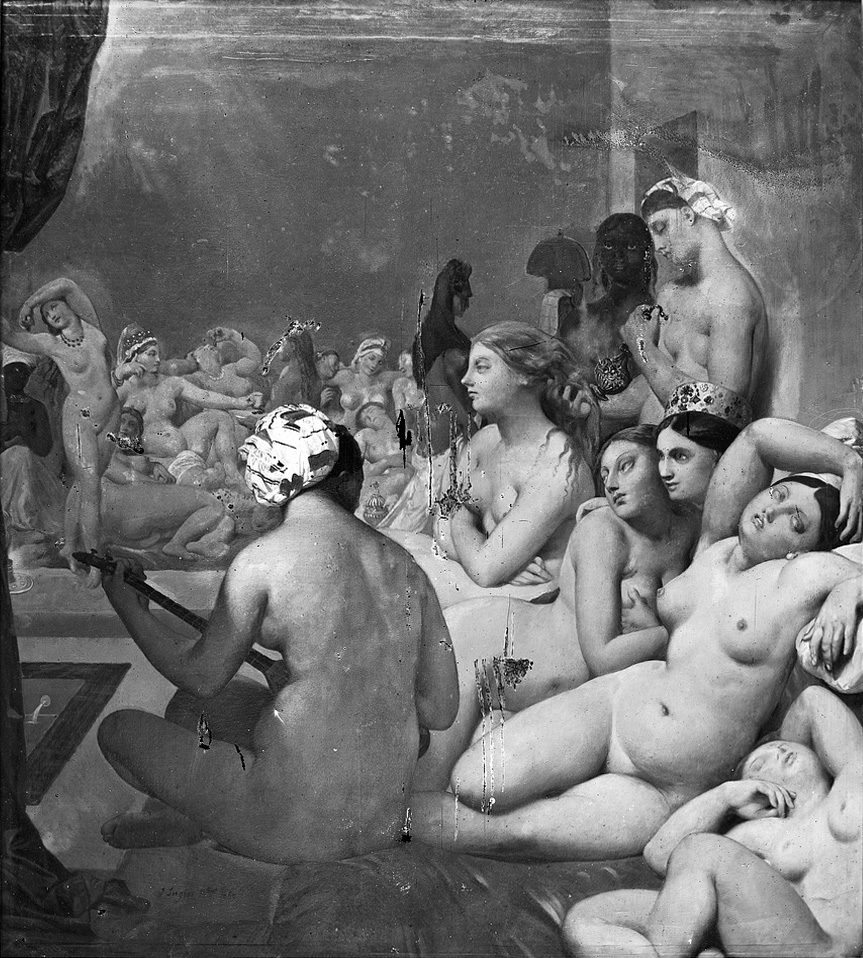

Las Cartas de Montagu influyeron, sin duda, en Jean-Auguste-Dominique Ingres, que reflejó en El baño turco el pasaje con el que cerraré estas notas. El cuadro se pintó entre 1852 y 1859, pero el autor lo modificó en 1862, dándole su famosa forma redonda. Afortunadamente, el fotógrafo Charles Marville había hecho en 1859 un daguerrotipo del corte rectangular original. Ingres se enorgullecía de la sensualidad del cuadro, propia —decía— de un hombre de treinta años; quizá por ello añadió a la versión final la rúbrica aetatis LXXXII —«pintado a los 82»—. Pincha en la imagen o aquí para leer más sobre orientalismo.

Pero el momento estelar —por encima incluso, para mí, de los pasajes sobre la libertad sexual de la mujer en Oriente o de la pionera inoculación al pequeño Edward— llega en los baños termales de Sofía, donde Mary es recibida con una finura que ninguna corte europea podría igualar, a pesar de estar —con su aspecto de amazona— por completo fuera de lugar. Allí hacen su visita semanal doscientas mujeres del todo desnudas, algunas dignas del lápiz de Tiziano, sin que se advierta «la menor sonrisa desvergonzada ni el menor gesto de inmodestia». Lady Montagu evita desnudarse, «pero tanto empeño pusieron en disuadirme que finalmente me vi obligada a desabrocharme la camisa y a mostrarles las ballenas, algo que las satisfizo mucho, pues me percaté de que creyeron que me encontraba encerrada de tal modo en aquella máquina que no estaba en mi poder abrirla, y atribuyeron la idea de tal artilugio a mi marido». Son las musulmanas quienes —en su paradójica ignorancia— detectan el absurdo sufrimiento que la mujer occidental se inflige por la moda; resulta inconcebible para ellas que tales vestimentas no sean un castigo impuesto por el macho.

Lévi-Strauss se planteaba qué elegir, si la elección fuera posible: «O antiguo viajero, enfrentado a un prodigioso espectáculo del que nada o casi nada aprehendería, o que, peor aún, me inspiraría quizá burla o repugnancia; o viajero moderno que corre tras los vestigios de una realidad desaparecida». ¡Qué privilegio el del lector de Montagu —o el etnógrafo, si quieren—: visitar, con el saber de hoy, las tierras remotas del pasado! Hoy, cuando las armas y el islam viven su romance afgano, cuando en Irán se muere por no llevar un velo, la mujer occidental —y también el hombre, pues a veces igualamos a los sexos haciéndolos estúpidos a ambos— se somete a tiranías que solo el perdido «candor de las selvas melanesias» podría revelarle.