El viajero posmoderno cree respetar la diferencia cuando ensalza la barbarie: al fanatismo lo llama «devoción»; «sencillez» a la ignorancia; «contagio occidental» a la codicia. En casa todo cambia: el racismo deja de ser recelo histórico, las dictaduras ya no son revoluciones y la cruz vuelve a teñirse de intransigencia y privilegio. Entiéndaseme bien: aprecio a los que dicen lo que sienten, y respeto —con reservas— al que se guarda su verdad por no ofender. Pero desprecio a quien proyecta una respuesta al opinar: al que derrocha en su discurso la exigida corrección y, más aún, al que se jacta de su audacia con ánimo de épater le bourgeois —así le gusta verse: un Rimbaud que incomoda a la moral burguesa—. ¡Oh, iluminado, tú que revelas cómo al resto nos engañan! Permíteme decirte que el escándalo pasó de moda, y que epatar es hoy la convención.

¡Qué soplo de aire fresco, lector, acercarse al testimonio de un «viajero inocente»! Así —Guía para viajeros inocentes— se titula en español The Innocents Abroad, libro temprano de Mark Twain que fue su mayor éxito en vida. Cuando se publicó, en 1869, Twain era conocido únicamente —aunque no poco— por sus cuentos. Tom Sawyer y Huck Finn quedaban lejos aún, pero el talento y el humor nunca faltaron al autor de Missouri. La Guía recoge sus impresiones de un viaje de cinco meses en el velero Quaker City, fletado en Nueva York en el 67 y cargado de «turistas» del Nuevo Mundo con destino a Tierra Santa. Marsella, París, Roma, Estambul, Egipto y otros lugares son descritos sin complejos; y ahí me gana el bueno de Twain, que tan pronto se emociona ante una esfinge como desprecia catedrales y palacios —¡en América todo está más nuevo!—. ¿Y quién duda que el lago Tahoe es mejor que el mar de Galilea, por mucho que el Mesías predicara en sus orillas?

El viaje a Tierra Santa, pasando por Egipto, es un clásico desde tiempos medievales. Chateaubriand y Lamartine destacan en una larguísima lista de textos que se inicia en el año 333 con un anónimo llamado Itinerarium Burdigalense. Pincha aquí si quieres descubrir algunos de estos testimonios.

Pero lo que realmente me enamora en la Guía es la indiferencia con que Twain hace pedacitos a propios y extraños: listillos que sablean al turista, calles sucias, poetastros y pedantes, peregrinos armados con martillos que no dudan en llevarse al otro lado del Atlántico bocados de columnas y reliquias… Nadie se salva en el diluvio de anatemas que tarda 600 páginas en escampar. Y lo mejor de todo: su actitud ante el «problema» religioso. Cualquier viajero actual se movería aquí, como en zona minada, con pies de plomo; pero Twain tiene la «inocencia» suficiente —con grandes comillas porque, si algo no es Twain, es inocente— para decir exactamente lo que piensa.

A nadie sorprende que un protestante —Twain creció como presbiteriano, por descreído que fuera— critique las poses de la Iglesia. El culto a las reliquias era objeto de mofa desde el Renacimiento, y la Guía no hace sino abundar en el tema cuando se ríe, por ejemplo, de la tela —¡multiplicada!— en la que el rostro de Jesús quedó impreso cuando Verónica secó su sudor: «Lo sabíamos porque vimos el pañuelo en una catedral de París, en otra de España y en dos más de Italia. En la catedral de Milán, verlo cuesta cinco francos, y en San Pedro de Roma resulta casi imposible contemplarlo, sea cual fuere el precio». Y sin embargo, Twain no duda en descubrirse ante la labor de los monjes en Jerusalén: «He sido educado en la enemistad hacia todo lo católico, y a veces, a consecuencia de ello, me resulta más fácil descubrir los fallos católicos que los méritos. Pero hay una cosa que no estoy dispuesto a pasar por alto y que no quiero olvidar: la gratitud que yo y todos los peregrinos debemos a los monjes de los monasterios de Palestina».

Alrededor del Santo Sepulcro, cada Sábado Santo los ortodoxos conmemoran el milagro del Fuego Sagrado: en la Pascua del año 162, habiéndose agotado el aceite, las lámparas ardieron con agua para celebrar la resurrección de Cristo. Clic en la imagen para ampliarla o aquí si quieres leer más.

Más valiente es burlarse de la incapacidad que muestran los cristianos para entenderse unos con otros. En el «pesebre» donde nació Jesús, Twain se lamenta —o se ríe, o ambas cosas— porque ortodoxos y católicos «no pueden acceder por el mismo pasillo para arrodillarse ante el sagrado lugar de nacimiento del Redentor, sino que se ven obligados a acercarse a él y alejarse usando distintos caminos para evitar las discusiones y peleas en este lugar, el más sagrado de la tierra». Y el panorama no es mejor ante la tumba del Mesías: «Todas las sectas del cristianismo (a excepción de los protestantes) tienen capillas bajo el techo de la iglesia del Santo Sepulcro, y sus miembros deben limitarse a la suya, respetando las de los demás. Se ha demostrado, sin lugar a dudas, que no pueden rezar juntos, en paz, alrededor de la tumba del Salvador del mundo». Así se celebra el lugar de descanso del «manso y humilde Príncipe de la Paz».

La iglesia del Santo Sepulcro, pintada por Georg Macco (1863-1933). Mark Twain lamenta que, «incluso en nuestros días, se luchó una guerra que costó millones de riqueza y ríos de sangre, porque dos naciones rivales reclamaron el derecho en exclusiva de ponerle una nueva cúpula». Puedes ampliar la imagen o pinchar aquí para saber más sobre el papel de Jerusalén en la guerra de Crimea.

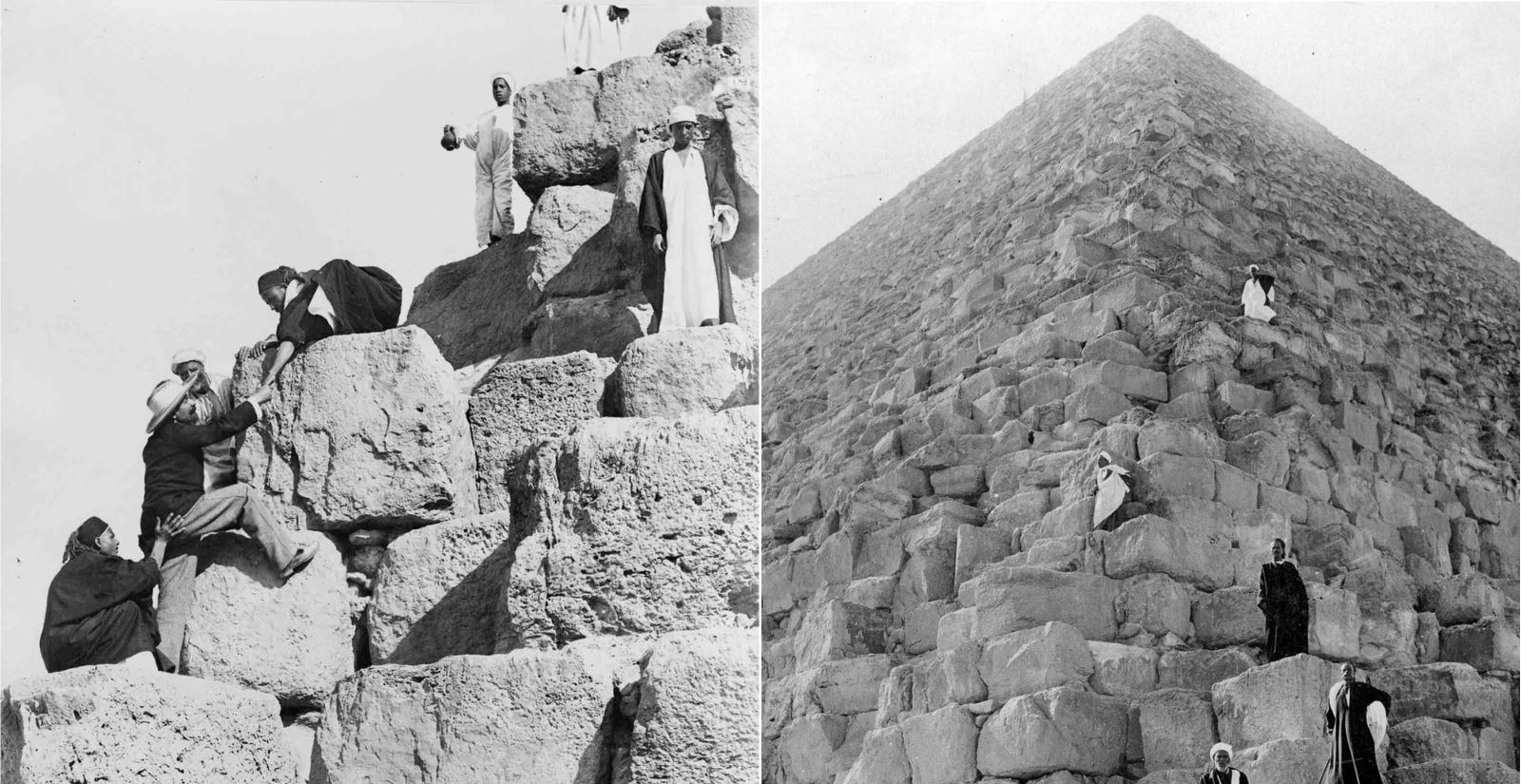

Pero lo que no leemos en libros de hoy es lo escrito por este inocente en suelo musulmán. No sabe uno si Twain odia más a los árabes como raza, al islam, al Imperio otomano o a las formas de vida de «los otros», pues aquí todos reciben lo suyo. Magdala, por ejemplo, es un lugar «completamente sirio, lo cual es como decir que es exhaustivamente feo, estrecho, inmundo, incómodo y asqueroso»; y sus habitantes, cubiertos de piojos, son «todos miserables mendigos por naturaleza, instinto y educación». Abdul Aziz, sultán con el que Twain coincide en París, es «débil, estúpido, ignorante casi como el más mediocre de sus esclavos»; y encarna a un gobierno «cuyas Tres Gracias son la Tiranía, la Rapacidad y la Sangre». En la Puerta Dorada, cerrada en 1541 por Solimán el Magnífico —pues una tradición dice que con ella caerá la religión islámica y su imperio—, Twain se recrea constatando que al fin la vieja puerta da «muestras de inestabilidad». Y una más: ascendiendo a las pirámides, nuestro autor suplica a sus guías que bajen el ritmo o morirá extenuado; frente a su negativa, Twain se consuela pensando que irán todos al infierno: «Este pensamiento me calmó, me alegró, y me desplomé, cojo y agotado, sobre la cima; pero feliz, muy feliz y sereno por dentro».

¡Ay, lector! Yo no deseo el mal a nadie, y lo mismo me importa el musulmán que el pastafari; pero me muero de risa con la Guía, y no puedo dejar de celebrar su edición en estos tiempos de fingida corrección e incorrección. ¿Hasta dónde llega su veneno? En no sé qué ciudad, hordas de niños persiguen a los yanquis: «El guía nos pidió que les diésemos dinero, y así lo hicimos; pero cuando continuó diciendo que se estaban muriendo de hambre, no pudimos evitar sentir que habíamos cometido un grave pecado al impedir que se consumara algo tan deseable; por lo que intentamos recuperarlo, pero no lo conseguimos». Por mucho menos, hoy en Twitter cancelan tu cuenta.