Si no fuera por el cuerpo, hay quien podría morir sin que nadie lo notara. Pienso en Victor Bâton, protagonista de la primera —y estupenda— novela de Emmanuel Bove. Es una pena que sigamos leyendo tan poco a un narrador que, habiendo obtenido cierta fama en vida, cayó en el olvido tras la Segunda Guerra Mundial y no sería rescatado hasta 1977, cuando el suplemento de Le Monde preguntó en primera plana: «¿Ha leído usted a Bove?». Desde entonces, el país vecino resucita al autor con la edición de sus obras completas. En España fue Pre-Textos quien optó, hace años, por esa novela —Mis amigos—, e inició un descubrimiento que luego han ido consumando Hermida y Pasos Perdidos. Para mí, aun así, el nombre de Bove irá siempre unido al de aquel Bâton, veterano de guerra que malvive con una pensión y busca en la calle un amigo, una amante, alguien. Pero su esfuerzo es baldío, y no recibe más que incomprensión e ingratitud. No puede uno sino apiadarse de un hombre en su cuartucho —sin que nadie sepa de él—, mientras «un desconocido hace ruido en una habitación contigua». Y es que quizás haya cosas peores que la muerte. Por eso me seduce hablarles hoy de aquellos que murieron y sí fueron llorados; de ese contacto entre vivos y muertos que todos llevamos dentro y que trató, como nadie, James Joyce en Dublineses.

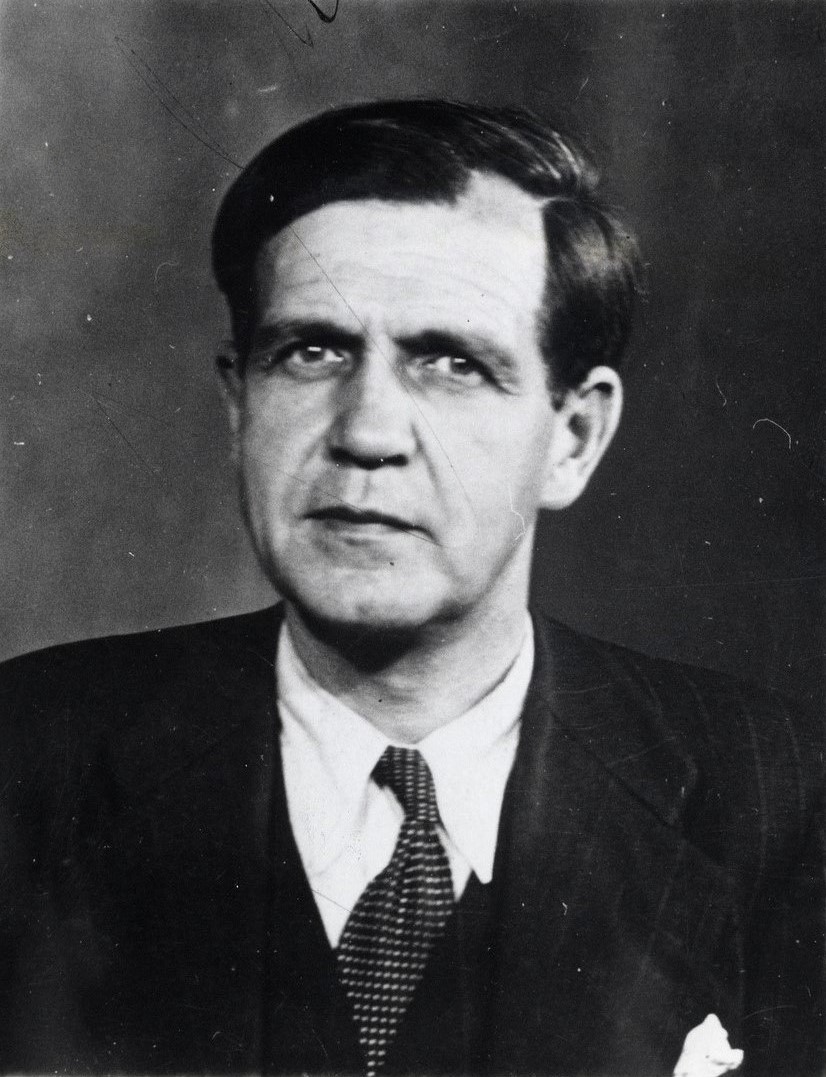

Emmanuel Bobovnikoff —de padre ruso y madre luxemburguesa— nació en París en 1898. Ocupó diversos empleos y rozó la miseria antes de ser periodista y escritor. La célebre autora Colette se interesó por su obra y propició la publicación de Mes amis en 1924. Bove sería así reconocido por Rilke, Gide y Beckett, entre otros. Intentó llegar a Londres durante la guerra, pero le fue imposible y debió quedarse en Argelia. Gravemente enfermo, murió en Francia en julio del 45, poco después de la victoria aliada. Amplía la imagen —una de las pocas que tenemos de Bove— o pincha aquí para leer sobre su olvido durante más de medio siglo.

Algunos tuvimos fervor suficiente para leer —y disfrutar, además— el Discurso de la servidumbre voluntaria de Étienne de La Boétie, obra de un mozo de 18 años que no pasaría de los 33 por culpa de la peste. Pero incluso nosotros debemos reconocer que lo hicimos por influjo de Montaigne, que editó, junto a sus propios Ensayos, los 29 sonetos del muchacho; y lanzó allí tamaños elogios a esa «alma a la vieja usanza» que su amistad es hoy tan mítica como las de Aquiles y Patroclo o Enkidu y Gilgamesh. No es para menos: dice Montaigne que «todo el resto de mi vida, digo, si lo comparo a los cuatro años que me fue dado gozar de la dulce compañía y trato de aquella persona, no es más que humo, y no la miro más que como a una noche oscura y enojosa». Los placeres sin Étienne ya no son tales, pues «me parece robarle su parte en ellos». Después de los Ensayos, ¿puede alguien dejar de acercarse a La Boétie? Visiten el castillo de Montaigne y creerán oír charlando a la pareja.

A la izquierda, la torre de Montaigne, única parte del castillo original que sigue en pie. A la derecha, el techo de la biblioteca, en cuyas vigas el autor hizo inscribir máximas griegas y romanas. Solía mirar arriba en busca de inspiración. Pincha en la foto o aquí para leer sobre Montaigne y La Boétie.

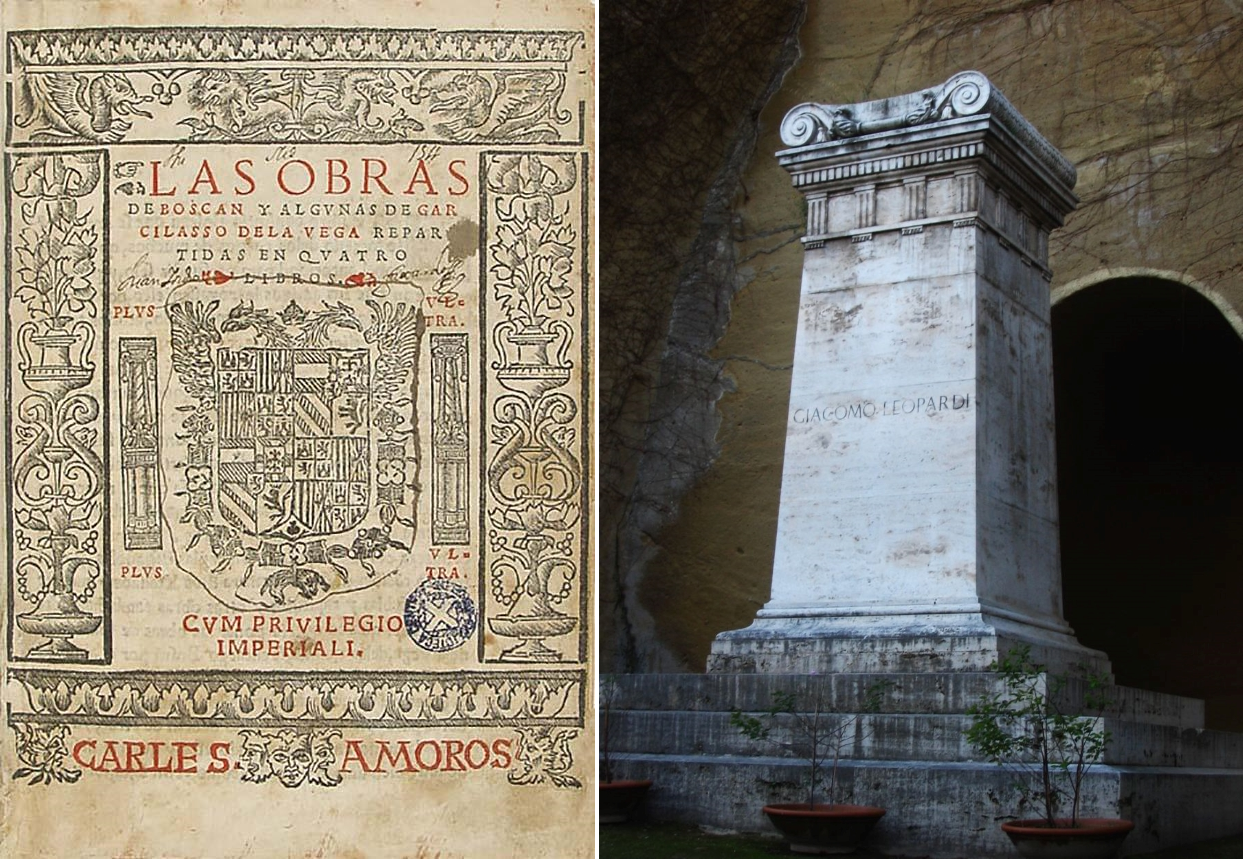

Similar, aunque inverso, es el caso de nuestro Garcilaso, víctima —como saben— de una pedrada mientras escalaba los muros de una fortaleza enemiga en Le Muy. Dicen que el emperador Carlos V, enterado de la muerte del poeta, hizo degollar a los franceses del fortín. Pero me quedo con el gesto de Boscán, rindiendo a su amigo un último homenaje: la edición compartida de sus propias obras completas con las que pudo encontrar del difunto. El tiempo hizo pronto su labor, y la poesía de Garcilaso —superior en todo— no tardó en independizarse; pero aquel libro, impreso al fin por la viuda de Boscán, es emblema del trato entre los vivos y los muertos.

También antes de tiempo murió Leopardi, esta vez por el cólera. Doble tristeza, pues a la pérdida se unían las normas de higiene y prevención del contagio, que exigían el enterramiento inmediato de los cuerpos en una aséptica fosa común. Pero el noble italiano se libró de esa fortuna gracias a la intervención de Antonio Ranieri, quien luchó por que su amigo fuera sepultado en el atrio de la iglesia napolitana de San Vitale. Pasado un siglo, los restos del poeta serían trasladados al Parco Virgiliano, también en Nápoles, monumento nacional donde descansa —dicen— junto a Virgilio.

A la izquierda, la primera edición de las obras de Juan Boscán (1543), que incluía en la parte final los poemas rescatados de su querido Garcilaso. A la derecha, el monumento a Leopardi en el Parco Virgiliano, jardín napolitano que se identifica como el lugar de reposo de Virgilio. Una lápida luce las líneas dedicadas por Ranieri «all’amico adorato». Lee aquí sobre la vida y la sexualidad de Leopardi.

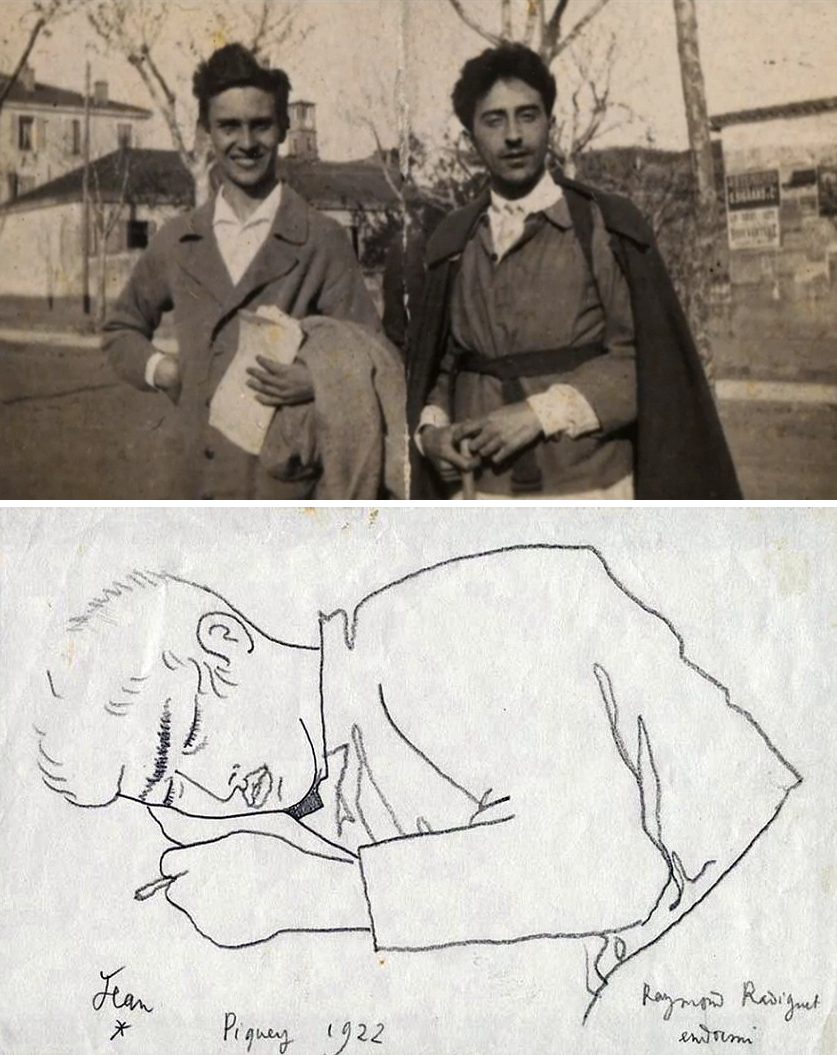

A Jean Cocteau siempre le gustó la gente joven: «Su insolencia y su severidad nos echan jarros de agua fría. Esa es nuestra higiene. Además, la obligación que tenemos de servirle de ejemplo nos fuerza a andar derechos». Se entiende que hiciera de los muchachos los protagonistas de su mejor y más perturbadora novela —Los niños terribles—; y también su amistad con Raymond Radiguet, que tenía apenas quince años cuando ambos se conocieron en 1918. Cocteau hizo cuanto pudo —y no era poco— por la carrera literaria del chaval, y a él debemos la publicación de El diablo en el cuerpo, la más recordada de sus obras. Dijeron las malas lenguas —con razón, supongo, pero ¿a quién le importa?— que algo había entre ellos dos; y que fue la muerte del joven, de fiebre tifoidea cuando tenía veinte años, lo que llevó a refugiarse en el opio a Cocteau —él mismo dijo que todo coincidió, pero por simple casualidad—. Lo indudable es el dolor que la muerte de Radiguet causó en su amigo, quien quedó «paralizado por la pena» y llegó a decir que no volvería a escribir.

Arriba, Raymond Radiguet y Jean Cocteau. Abajo, dibujo del joven dormido, firmado por Cocteau en 1922. El diablo en el cuerpo —el romance entre un jovencito y una mujer casada, mientras su marido lucha en las trincheras de la Gran Guerra— causó un notable escándalo, y grupos de veteranos se quejaron cuando el libro ganó el Prix du Nouveau Monde —en el jurado, por cierto, estaba Cocteau—. Su relación fue tormentosa, pero juntos fundaron la revista Le Coq y se codearon con la flor y nata de la vanguardia francesa —desde Coco Chanel hasta Picasso, pasando por Juan Gris, Modigliani, Poulenc y Milhaud—. Opio, alcohol y lujo —junto a amantes de ambos sexos— marcaron la brevísima vida de este nouveau Rimbaud —como algunos lo llamaban—. Pincha aquí o aquí para leer sobre él.

Pero dejen que cierre estas notas recordando a Nathanael West, cronista despiadado —con Scott Fitzgerald— de la América del cine y el jazz. Es autor de cuatro novelas, y una de ellas —El día de la langosta— es de las que no se olvidan. Quiso el destino que West y Fitzgerald murieran casi a la vez: estando aquel con su mujer de vacaciones en México, fue informado del infarto que acababa de matar —con solo 44 años— a su colega Scott. La pareja se puso en marcha de inmediato para asistir al funeral, pero Nathanael —muy afectado, al parecer, por la noticia— se saltó una señal en California y provocó un grave accidente del que ni él ni su esposa saldrían con vida. Tenía 37 años, y no llegó a vivir un día tras la muerte de su amigo. Es triste, pero ¿qué no habría dado el Bâton de Bove por unas horas en la piel de alguno de los muertos que acabo de invocar?