La generación anterior a la mía lamentó la pérdida de aquellas ediciones de Obras completas de Aguilar. Aún se encuentran, por fortuna, con precios y pelajes que varían en función de su rareza y de los mimos de sus viejos propietarios. Paradójicamente, son menos abundantes —aunque mucho más recientes— las reliquias de la colección que mi generación sigue llorando: la Biblioteca Clásica Gredos. Nacida en 1977 con intención de traducir y anotar el patrimonio grecolatino al completo, la memorable serie azul llegó a editar 415 tomos antes de que —en 2006— RBA comprara y echara a perder la editorial. Las obras de más fácil venta se reimprimieron con calidad propia de novelas de quiosco; otras se lanzaron en e-book; y las demás —las más valiosas, pues eran con frecuencia las únicas versiones españolas— estarán, siendo optimistas, en el pen drive de algún ejecutivo del Lecturas. Comerciantes de libros electrónicos las ofrecen, sin identificar su origen, por menos de un euro. Ignoro si RBA las malvendió hasta ese punto o si tolera, simplemente, el robo del trabajo de cuatro décadas y decenas de intelectuales. Prefiero no saberlo.

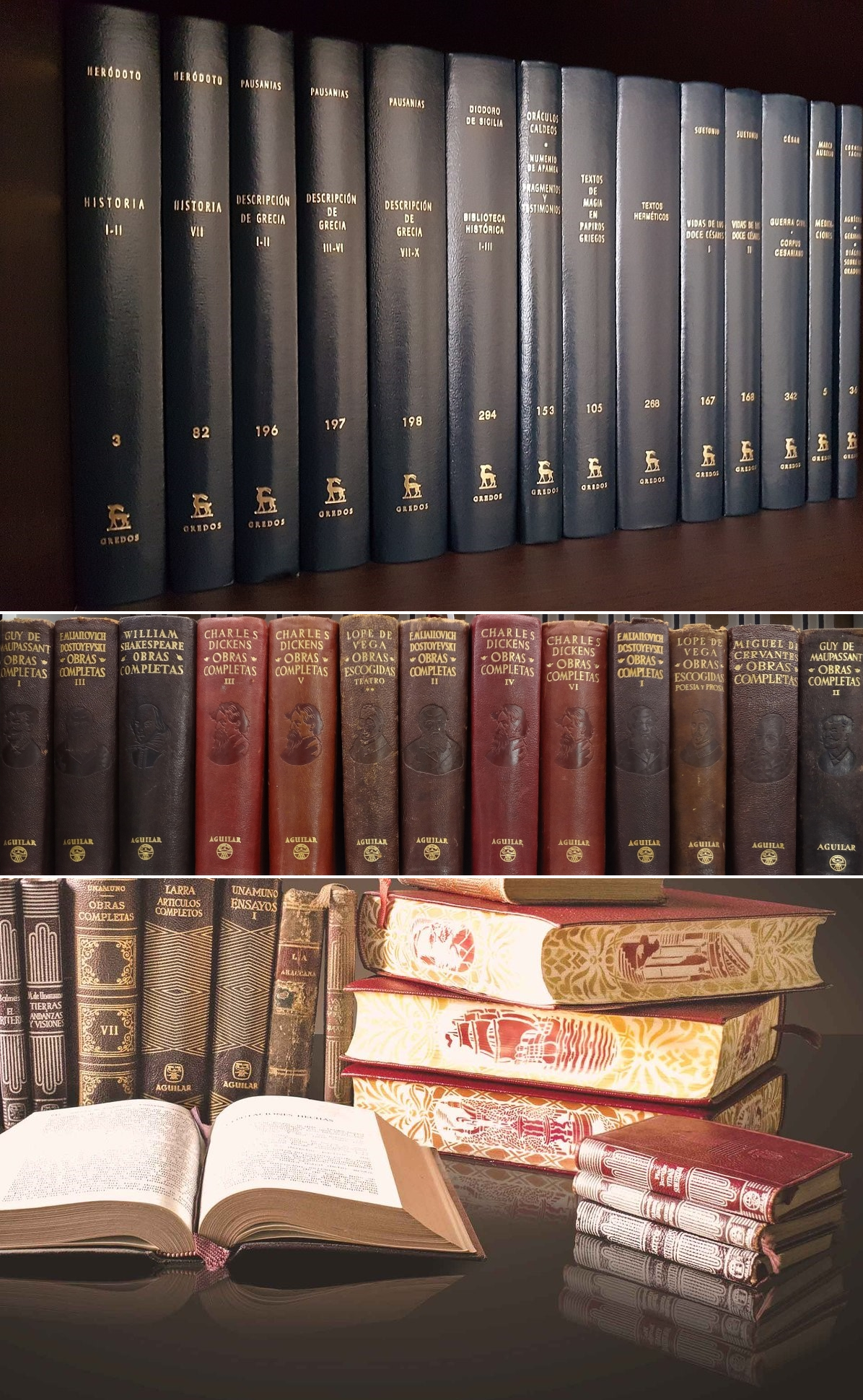

Arriba, algunos volúmenes de la Biblioteca Clásica Gredos; en el centro, los lomos de Aguilar con el retrato en relieve del autor, reconocibles al instante en cualquier feria; abajo, varios formatos históricos de las ediciones de Aguilar. Fundada en 1944 en Madrid, Gredos hizo de la Filología y la Filosofía sus principales campos de estudio. Aquí puedes ver la lista de títulos publicados por «la Clásica» hasta su cese definitivo en 2017. Por su parte, Aguilar nació —también en Madrid— en 1923 y fue un referente en castellano hasta su quiebra en 1982. Cuatro años más tarde sería adquirida por el Grupo Timón y, finalmente, integrada en Penguin Random House desde 2014. Como en el caso de Gredos, la calidad de sus libros cayó en picado con los cambios de manos. Junto a sus tomos de Obras completas, la editorial dejó colecciones como la de Premios Nobel o los famosos Crisolines —de solo 12 x 9 centímetros—. Aquí puedes leer más sobre Aguilar; aquí, navegar por una parte de su labor.

El caso es que tuve la suerte de estar allí en 2001 para comprar el libro del que pretendo hablarles hoy. Contiene tres lecturas homéricas poco conocidas: la Ilíada latina de Bebio Itálico, el Diario de la guerra de Troya de Dictis Cretense, y la Historia de la destrucción de Troya de Dares Frigio. No se extrañe el lector si de nada le suenan estos nombres, pues van de la probable atribución a la más pura leyenda. Rematan el volumen las excelentes introducciones, marca de la casa, de las que voy a servirme sin mucho pudor —ya poco importa otro saqueo—. Conste al menos que se deben, esta vez, a María Felisa del Barrio Vega y Vicente Cristóbal López.

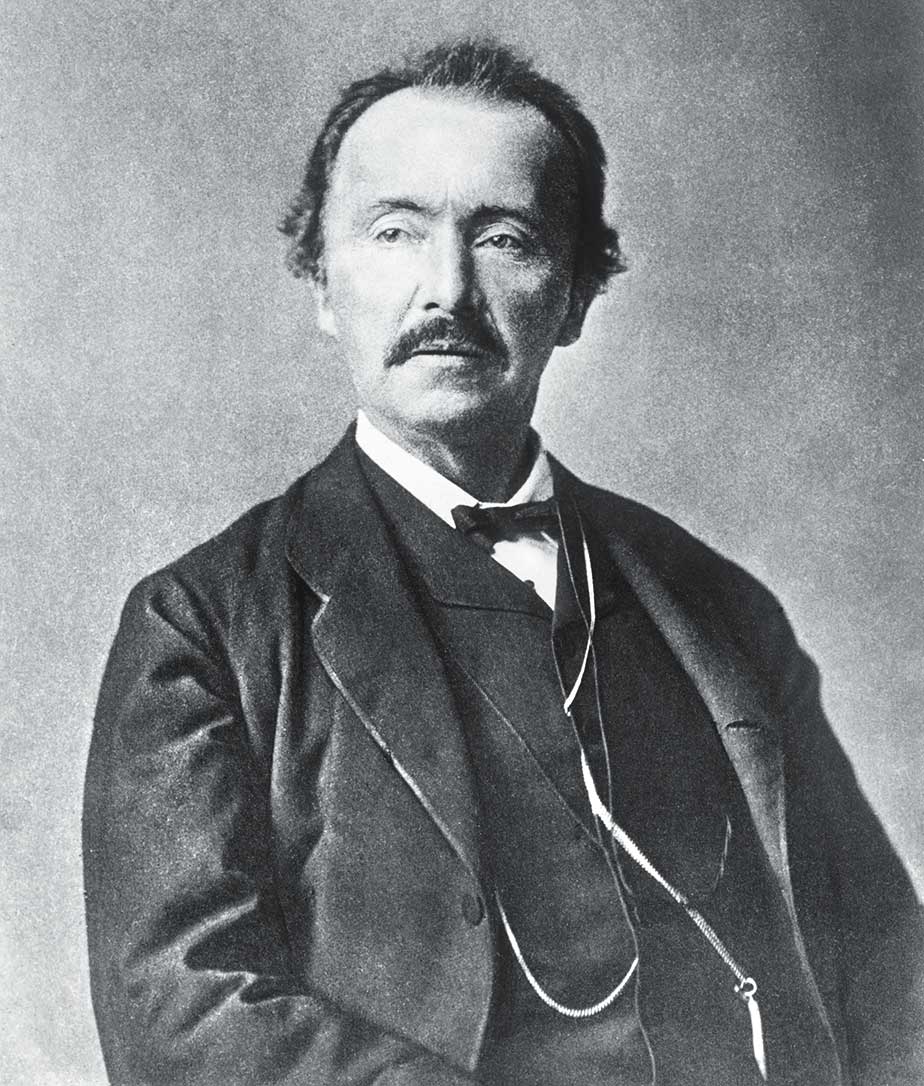

Buena parte de la historiografía moderna defiende la existencia de una guerra en Troya a finales de la era micénica —en torno al siglo XIII a.C.—, aunque del todo ajena en sus detalles al relato de Homero. Nada sólido respaldaba la idea hasta que Heinrich Schliemann, un millonario prusiano aficionado a la arqueología, dirigió —desde 1870— una polémica excavación en la colina de Hisarlik (Turquía). Allí se encontraron los restos de lo que pudo haber sido Troya, identificable —al parecer— con la ciudad hitita de Wilusa. Haz clic aquí para leer sobre la guerra; aquí, para saber más sobre Schliemann —retratado en la foto—; y aquí, sobre su expedición, tan importante para la Historia como destructiva por sus graves errores de interpretación y método.

El progresivo alejamiento de la lengua griega precipitó un momento en que Homero ya no se leía, sino que se conocía a través de versiones y paráfrasis romanas. Sabemos de varias, pero solo una llegó hasta nosotros: la Ilíada —o Ilias— latina, que resume los 15.693 versos originales en 1.070 hexámetros latinos. El autor parece haberse ido cansando: los primeros cinco cantos de la Ilíada ocupan la mitad del texto romano, mientras que los otros diecinueve caben en la segunda mitad —incluso hay uno que condensa en tres hexámetros los 761 de Homero—. La Ilias se creyó anónima durante siglos, hasta que —en 1875— alguien notó que los ocho primeros versos y los ocho que cierran el poema ocultaban un acróstico: leídas verticalmente, las iniciales formaban las palabras Italicus scripsit —«Lo escribió Itálico»—. De inmediato se pensó en Silio Itálico, único autor conocido con tal nombre y responsable de la epopeya Púnica. Sin embargo, en 1890 se hallaría en Viena una copia con una inscripción que atribuía el texto a Baebius Italicus, un funcionario que tal vez formó parte del círculo de jóvenes artistas que rodeaban a Nerón. Había nacido un poeta, aunque lo cierto es que la Ilias más parece un ejercicio escolar que un verdadero intento literario. Poema o ejercicio, la obrita puede presumir de haber acercado a Homero a los mortales durante más de un milenio, hasta que —en 1358— Leoncio Pilato iniciara la sana costumbre de traducir íntegramente el griego original. Prueba de ello son los muchos manuscritos conservados —algunos de ellos en España— y el sobrenombre de Homerulus —«Homerito»— con que a veces se menciona.

Además de apropiarse todo el mérito, minimizando la crucial contribución de Frank Calvert al ubicar el enclave, Schliemann cometió un error de bulto. Dio por seguro que las joyas encontradas formaban el «Tesoro de Príamo», cuando en realidad procedían de una civilización muy anterior. Cavó ávidamente para acceder al oro, dañando estratos superiores que quizá sí ocultaban restos de Troya. Curiosea aquí un mapa interactivo con infinidad de datos.

Más interés tienen, por su carácter «antihomérico», el Dictis y el Dares. Ambos pretenden corregir los errores de la Ilíada, aportando variaciones sustanciales; y ambos usan un recurso que, sin ser original, les da un toque algo distinto: se declaran testimonios coetáneos de la guerra y, por tanto, anteriores a Homero. Dictis habría sido un cretense que, a las órdenes de Idomeneo, luchó en las tropas griegas; Dares es un frigio que sufre el asedio junto a los troyanos. Tal y como se presentan, el Dictis y el Dares serían traducciones al latín de dos crónicas escritas in situ por los héroes. Las dos amplían, además, los límites de Homero: Dictis narra el regreso a casa de los griegos tras la victoria, mientras que Dares nos da información anterior al rapto de Helena. Pero el problema es evidente: ¿dónde están los textos griegos? La respuesta no tiene desperdicio.

Dictis escribió su diario en letras fenicias —pero en griego— sobre membranas de corteza de tilo. De vuelta en Cnosos, mandó enterrar junto a su cuerpo el manuscrito, envolviéndolo en un señorial cofrecillo. Siglos después, dos pastores lo encontraron y entregaron a su amo, quien obtuvo una pingüe recompensa por hacerlo llegar a Nerón. El texto cayó al fin en manos de Lucio Septimio —del que nada se sabe—, que quiso volcar al latín una crónica troyana «más acorde con la verdad». Algo hay de cierto entre tanta patraña: en 1899, dos estudiosos ingleses hallaron en Egipto un fragmento griego del que el Dictis era —sin duda— versión literal. Pero un buen trecho separa esa mínima verdad de la supuesta antigüedad del relato original. Suele fecharse, de hecho, entre los siglos I y III d.C. —quizá nuevamente en tiempos de Nerón—; mientras que el Dictis latino, como hoy lo leemos, parece haberse traducido en el IV. Tampoco se tienen noticias del autor «griego» al que Septimio decide transformar en guerrero cretense. Le funcionó bien la treta, en cualquier caso, y el Diario corrió como la pólvora —gracias a su tono filogriego— en la parte oriental del Imperio.

Homero da por sabida la tradición oral que recrea. Incidir en ciertos detalles sería tan superfluo para él como recordar a un europeo quién fue Cristo. De hecho, motivos tan troyanos como el célebre talón de Aquiles ni siquiera se mencionan en la Ilíada, y nada indica que formaran parte de la historia en tiempo homérico. De la invulnerabilidad del héroe no hay noticia hasta la Aquileida, compuesta por Estacio nada menos que en el I d.C. Lee más aquí.

En Occidente prefirieron el Dares, filotroyano y más breve. Parece ser del siglo VI, y su estilo torpón —neglegentissimus, según un lector del pasado— revela más aún la corrupción del latín medieval. Se dice traducido de una crónica griega descubierta en Atenas por Cornelio Nepote, y enviada —nada menos— que a Salustio. No se corta el «negligente», a quien poco importa que Nepote nunca estuviera en Atenas ni fuera amigo de Salustio; y eso por no hablar de la destreza historiográfica con la que quiere —no sé si seriamente— vincular su macarrónica prosa. El nombre de Dares sí figura en Homero como el de un sacerdote de Hefesto, pero es obvio que no escribió lo que aquí se nos presenta. Para colmo, no ha aparecido un texto griego —por tardío que pudiera ser— del que proceda la Historia latina, lo que no demuestra que nunca existiera.

Estas supercherías fueron las verdaderas transmisoras del tema troyano a una Edad Media que, con su ingenuidad característica, no dudó en tomar por cierta cada letra. En ellas se basaron, y no en la Ilíada, los textos medievales más leídos: el Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure y la Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne, que reduce en prosa latina los más de 30.000 versos franceses del Roman. Del griego al latín y al francés; y de nuevo al latín y al francés, pues Lefèvre volvió a traducir la reducción de Colonne en 1464; y de ahí al inglés con William Caxton, a quien Shakespeare leyó finalmente. Sí, amigos: el Troilo y Crésida del de Stratford es, en palabras de Gilbert Highet, la «dramatización de una parte de una traducción inglesa de una traducción francesa de una imitación latina de una antigua ampliación francesa de un epítome latino de una novela griega». La pérdida de un eslabón, por escaso que sea su valor, desfigura el conjunto; y por eso importa que Dares y Dictis sigan existiendo en español. Por suerte, tenemos bibliotecas.