En la selva del error se pierde pronto la prudencia. El propio rastro se descuida y el camino, más fruto del azar a cada paso, parece devolvernos al abismo. No sabes si progresas o das vueltas; pero entonces, cuando casi desesperas, la senda reaparece. Bastará en ese momento un gesto, una mínima arenga, que devuelva al viajero su coraje y lo lance renovado a la maleza. Así aquel blog que se llamó La maldición de Monterone, que ya creía permanente su letargo, recibió no hace mucho el impulso de brotar una vez más. No importa al lector el porqué, pues prefiere —a buen seguro— explorar sus propias fuentes: las del Nilo, del saber o de la eterna juventud; cualesquiera si nos hacen caminar un nuevo día en busca de algo más allá.

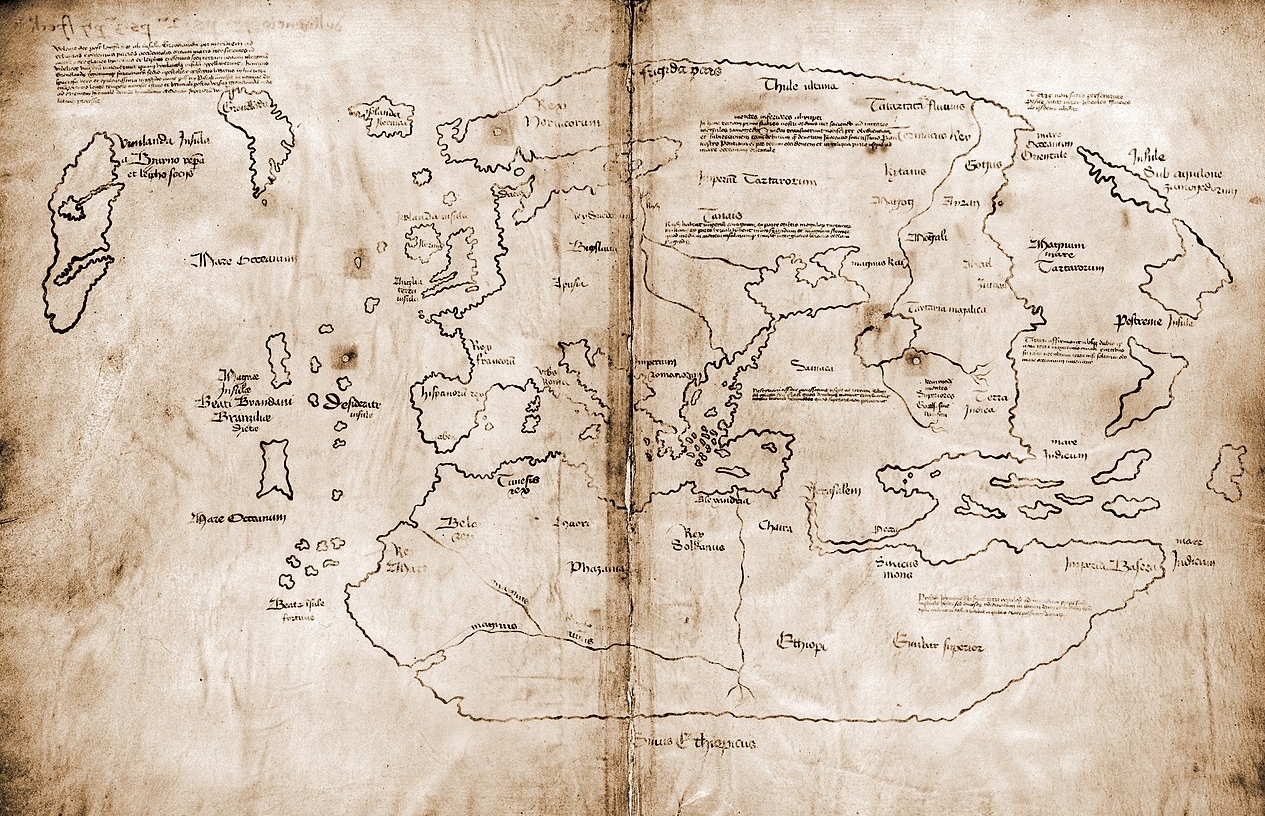

Plus ultra, más allá. Así rezaba el lema de la España de los Austrias; el que había llevado a Colón a «descubrir» una tierra que pisaron los vikingos siglos antes. Revivo la historia gracias a la edición ilustrada de La saga de Eirík el Rojo, hermoso tomito —como todos los de su colección en Nórdica— que nos devuelve el anónimo islandés del siglo XIII publicado en su día por Siruela. Como buena saga que es, el texto es disperso y nos despista con su afán cronístico y genealógico, abriendo veredas que apenas se exploran —así lo querían entonces, y así debe quererse en este camarote—. Pero allí encontramos el relato de cómo Erik y los suyos partieron de suelo islandés para arribar a Groenlandia, y cómo desde allí, estando tan cerca —¡qué presunción pensar que antes se llegó de la lejana España!—, su hijo Leif pisó América por vez primera alrededor del año 1000 —hasta la fecha es estupenda—. Existe incluso un mapa, que supuestamente reprodujo en el siglo XV otro del XIII, en el que vemos la tierra de Vinlandia, primera silueta de un nuevo continente limitado, por entonces, a la actual Terranova. Es una lástima que el mapa sea, casi con certeza, una engañifa.

Mapa de Vinlandia descubierto en 1957, adosado a un auténtico códice medieval. Su interés radica en la presencia de Terranova, arriba a la izquierda. La naturaleza de la tinta y la corrección en el perfil de Groenlandia generaron unas sospechas que los análisis posteriores agudizaron más aún. Pincha en la imagen para ampliarla o aquí para leer sobre el mapa, hoy en manos de la Universidad de Yale.

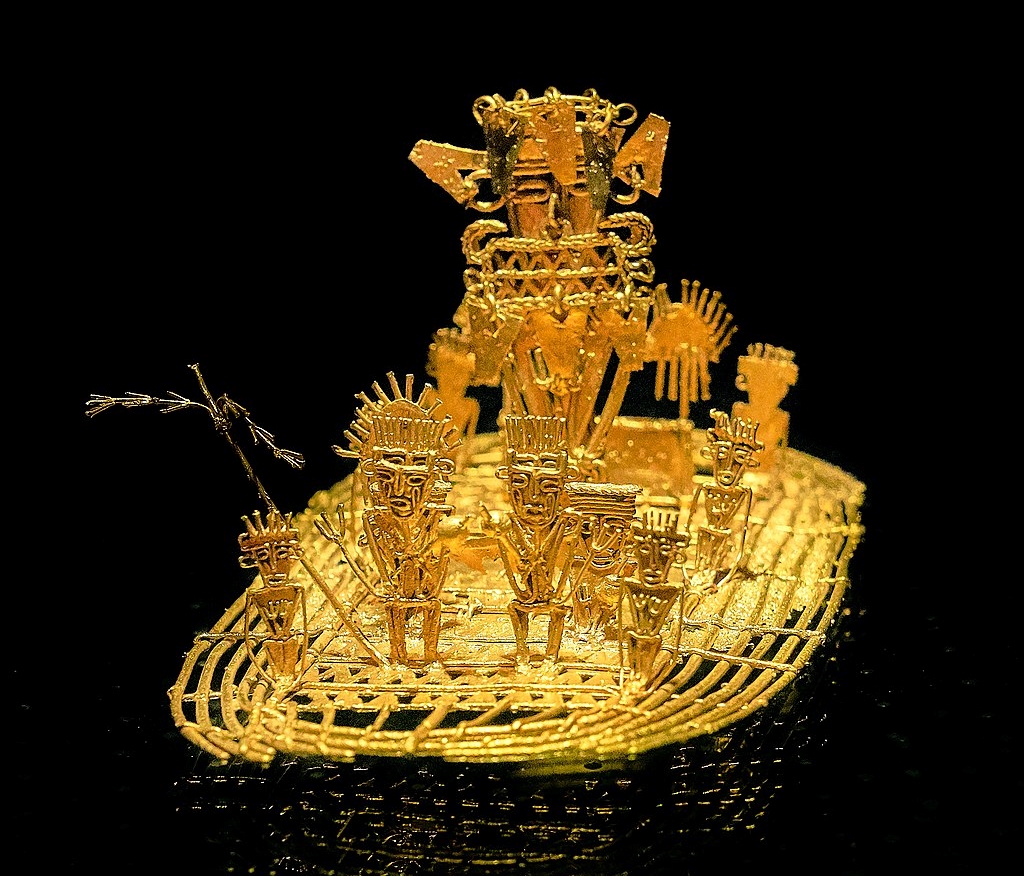

Los vikingos renunciaron al edén al poco de llegar, cansados de la hostilidad nativa. La colonia de Leifbundir quedaba así reducida a una aventura más entre las tantas de las sagas medievales; un mito que muchos negarían hasta que la arqueología moderna encontrara —hace solo medio siglo— restos vikingos en la zona. Pero los españoles, y otros como ellos, prefirieron ganar el terreno a cualquier precio —¡no era para menos!—. Y ya se sabe que quien tiene cinco quiere diez: si la vieja Europa había ideado tierras prometidas, el Nuevo Mundo —un vergel sobre oro y plata— concibió su propia cría: El Dorado. La leyenda procedía de los ritos de ciertos indígenas andinos que cubrían de oro, al parecer, a su líder. Comienza entonces un sinfín de expediciones, pero solo de una voy a hablar en estas líneas: la que recoge en un librito Robert Southey, insigne hispanista y poeta inglés del XIX, eclipsado por el genio de los románticos mayores. El texto se titula La expedición de Ursúa y los crímenes de Aguirre, y nos lo trajo, con su mimo de siempre, la editorial de Javier Marías.

Christian Krohg (1852-1925): Leif Erikson descubre América alrededor del año 1000, viajando desde Groenlandia. A Leif lo celebran estatuas en varios rincones del mundo: las hay —por supuesto— en Islandia y Groenlandia, pero en Estados Unidos se llevan curiosamente la palma. Haz clic aquí o aquí para saber más, o en la imagen para verla mejor.

En 1560, unos indios brasiles que huían de los portugueses cayeron en suelo español hablando de los omaguas, un pueblo tan rico en oro como deseoso de cambiarlo por hierro. Tan feliz noticia no podía obviarse, y pronto un grupo de soldados partió desde Perú a las órdenes del navarro Pedro de Ursúa. Debió de ser bastante ingenuo el tal Ursúa, pues desoyó los avisos sobre el hatajo de maleantes que llevaba consigo. Hartos sus hombres de vagar y no encontrar, se amotinaron y lo mataron, eligiendo para su puesto a don Fernando de Guzmán. Para tipos así, El Dorado no es más que una quimera: pronto cambian su objetivo y se dirigen de nuevo a Perú, con la insana intención de conquistarlo. Y es que, en la violencia, todo es cuestión de empezar: muerto Ursúa, los rebeldes negaron también la autoridad del rey, nombrando a don Fernando su monarca —manejado, eso sí, por el infame Lope de Aguirre—. Acabaría este haciéndose con el mando y dando muerte a buena parte de sus «súbditos». Pero su régimen del terror no duró: los pocos de los que no sospechaba optaron por desertar con la esperanza del perdón real. Solo uno se mantuvo fiel a Aguirre, pues «había sido su amigo en vida y lo sería en la muerte». El bueno de Llamoso —ese era su nombre— fue después capturado y descuartizado en Pamplona. Así se paga la amistad del malvado.

Representación del ritual del «indio dorado» en una balsa de la cultura muisca (Colombia). El heredero del cacicazgo era totalmente cubierto de polvo de oro y portado en una balsa al centro de la laguna Guatavita. Allí arrojaba riquezas de todo tipo como ofrenda para una cacica que, en tiempos remotos, se había arrojado al agua en defensa de su honor. Es el probable origen de la leyenda de El Dorado. Pincha en la foto o aquí para leer sobre este tema.

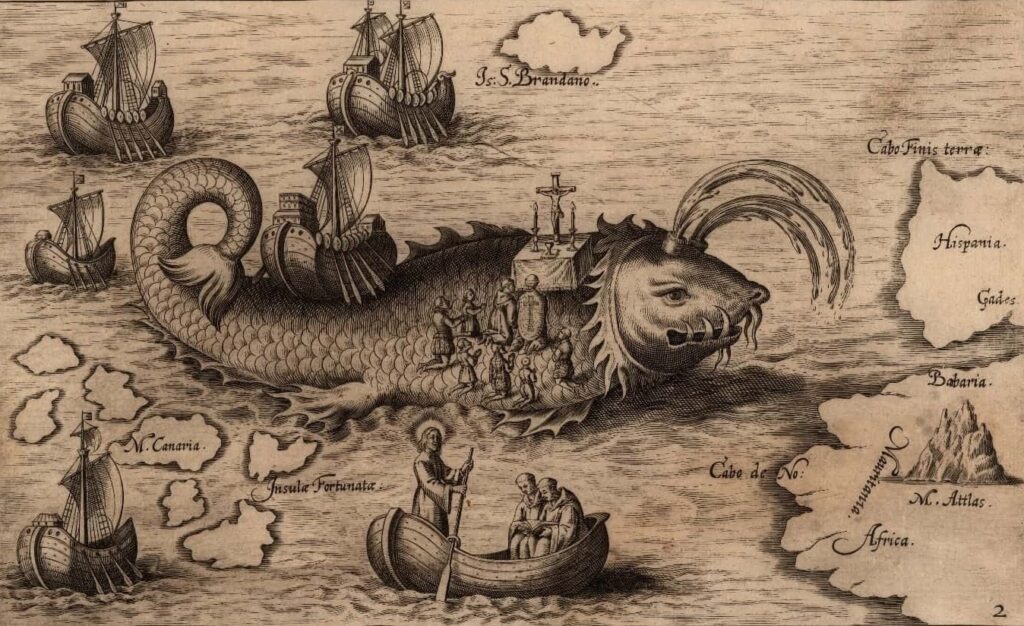

Y no minas de oro, sino el mismísimo Edén, buscaba san Brandán en su periplo. El monje irlandés, un evangelizador del siglo VI, es hoy recordado por haber fletado —con otros monjes— un barquito con el que ir en pos del Paraíso Terrenal. El supuesto viaje no tardó en ser escrito en latín, y sus versiones lo convirtieron en un bombazo medieval. Tras siete años de aventuras, y ayudados por algún que otro «mensajero», los monjes alcanzaron su destino. Pero quiero detenerme en uno de los episodios que el arzobispo Benedeit narró a principios del siglo XII en su Viaje de san Brandán, la versión más conocida del relato —yo lo tengo en uno de aquellos preciosos tomos medievales de Siruela, de antes de que se renovara el diseño de la colección—. Pues bien, allí se nos cuenta cómo san Brandán —o Borondón— y los suyos celebraron la misa en cierta isla que, al calor del fuego de la cena, empezó a temblar como si el mundo llegara a su fin.

San Brandán, abad del monasterio de Clonfert, en Galway, celebra la misa de Resurrección sobre el lomo de una ballena. Se ha dicho de todo sobre la supuesta isla. Algunos incluso la sitúan al otro lado del océano, convirtiendo así a Brandán en el primer europeo en el nuevo continente. Amplía la foto o haz clic aquí para leer más sobre la isla de fábula.

Ya a salvo, los monjes comprobaron que habían rezado «no encima de tierra firme, sino en el lomo de una bestia». Este Leviatán —creado «antes que los demás peces del mar»— es el origen de la mítica isla de San Borondón, que algunos sitúan en América y otros en Canarias o Islandia. Existe aún en las Canarias la leyenda de una octava isla que hay quien ha visto ir y venir en las aguas del Atlántico. Otros barcos se fletaron en su busca… Y es que el mito nunca niega su alimento. Unos a otros se amamantan. Y yo, créanme, buscaré la isla en mi próxima visita al archipiélago.