Decía Melville que algo nos llama en el mar; quizá lo mismo pase con las islas. Algunos vuelcan su deseo en paraísos vacacionales, de difícil acceso y reservados a los más intrépidos; y hasta hay quien compra un rincón que garantice su aislamiento. Así es el mundo moderno y urbano: la pesadilla de ayer —el abandono y el destierro— se vuelve el privilegio de unos pocos. Desde el escollo del Recluso, donde relata Schwob que naufragaron siete naves cargadas de niños cruzados, cuya inocencia debía derrotar al infiel; hasta el Reino de Redonda, hermoso legado literario transmitido entre escritores desde los tiempos de M.P. Shiel; nos atraen los islotes más recónditos del mar. Y desde Mowgli hasta Tarzán, pasando por el joven Kaspar Hauser —que apareció un buen día en el Núremberg de 1826, después de haber crecido, al parecer, en aislado cautiverio—, algo tiene el solitario de verdad, ese que lo es tanto que le tachan de «salvaje».

La isla caribeña de Redonda es toda una tradición literaria. Según el relato de M.P. Shiel, su padre se hizo con ella en 1865 —alegando que no tenía dueño—, y logró que la reina Victoria le otorgara el título ficticio de Rey de Redonda. Se supone que Shiel, como heredero, fue coronado por un obispo de Antigua en 1880; pero cedió luego el puesto al poeta y borrachín John Gawsworth, quien vendía y prometía el título sin mucha reflexión. Por eso la corona sería disputada por diversos candidatos, incluyendo a King Xavier —nuestro Javier Marías—, proclamado en 1997. Pincha aquí o en la imagen.

Hoy quiero hablarles del más famoso de todos: Robinson Crusoe; o mejor, de Robinsones de carne y hueso —que los hubo—. Tal vez conozca el lector la novelita que el pensador y médico andalusí Ibn Tufail —Abentofail, entre nosotros— escribió en el siglo XII y que se suele traducir como El filósofo autodidacta. Dicen que quizás en ella se inspiró Defoe. Yo la tengo en una edición publicada por Trotta hace ya unos años: allí se relata la historia de Hayy, un muchacho que crece en una isla desierta y va desarrollando su intelecto de manera natural hasta llegar —él solito— a las más elevadas verdades. He aquí la intención de este clásico de Al-Ándalus, al que, más que la aventura, le interesan el perfeccionamiento humano y la idea de que la gran filosofía —desde el principio de la vida hasta la existencia de Dios— está en todos nosotros. Es cierto que Defoe se vale también de la aventura para mostrarnos cómo su héroe se las ingenia para sobrevivir, merced a la Providencia divina y a un agudo sentido de la economía y la eficacia; pero más probable parece que Robinson Crusoe (1719) tuviera su germen en un par de historias reales.

Posible retrato de Ibn Tufail en un jardín, atribuido a Muhammad Ali (hacia 1615). Nacido en Guadix (Granada) y fallecido en Marrakech, Abentofail fue médico, filósofo, poeta y matemático, además de alumno de Avempace y maestro de Averroes. Visir de la corte almohade, fue un temprano defensor de la autopsia y la disección. Se retiró de la vida pública en 1182, tres años antes de su muerte, dejando a Averroes como sucesor ante el califa. Le venía recomendando desde 1169, y sería él —según testimonio del propio Averroes— quien le indujera a hacer sus comentarios de Aristóteles. Aquí puede leer más sobre el legado andalusí.

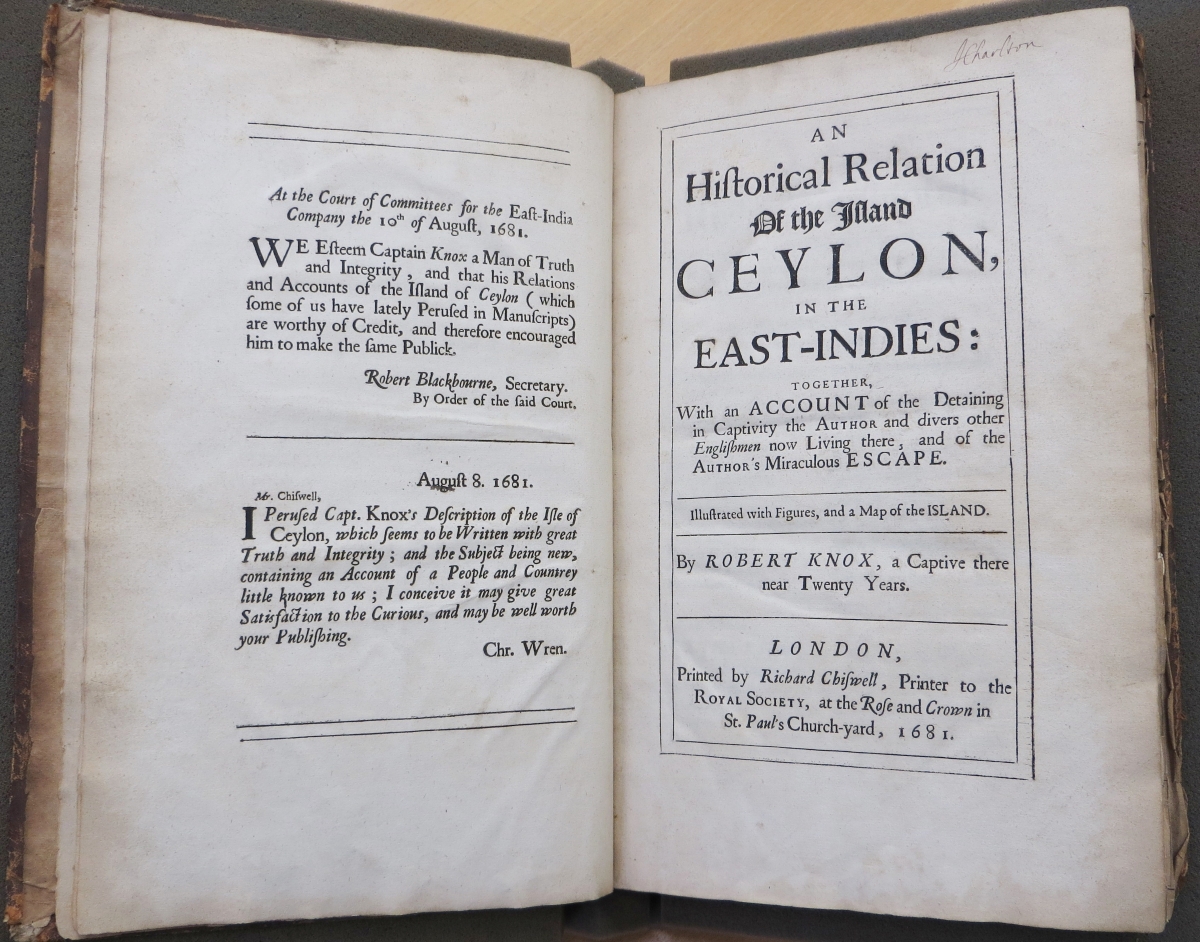

El marinero Robert Knox llegó a las costas de Ceilán en noviembre de 1659, tras sufrir daños el barco en que viajaba rumbo a Persia. Allí, junto a otros quince hombres —entre ellos, su propio padre—, fue hecho cautivo por el rey del lugar. No les trataron mal, según dicen; pero pasaron 19 años antes de que Knox consiguiera escapar junto a un camarada y llegar a un fuerte holandés. Desde allí serían trasladados a Batavia —la actual Yakarta—. En el camino de vuelta a Inglaterra —ya en 1680—, Knox dejó constancia escrita de su periplo en un libro que, sin duda, leyó Defoe.

Primera edición (1681) de la obra de Knox, de la que no conozco versión española. El rey del lugar —Rajasinghe II— estaba inmerso en conflictos con las potencias coloniales europeas, pero no trató mal a los cautivos; Knox pudo establecerse como granjero, prestamista y vendedor. El interés de la Relación es hoy antropológico, pero en su día hizo a Knox muy popular. Le valió la amistad del sabio Robert Hooke, a quien mostró exotismos como el cannabis. Lee aquí sobre esta y otras anécdotas.

Pero la fuente más directa parece haber sido la experiencia de Alexander Selkirk, marino escocés que —tras dar problemas a un superior— fue abandonado a su suerte en una isla del Pacífico, armado con mosquete, cuchillo y una Biblia. Allí vivió cuatro años, hasta ser rescatado por el Duke del corsario Woodes Rogers. El bueno de Selkirk —para entonces experto superviviente y cazador— sirvió de gran ayuda a la tripulación enferma, y Rogers le acabaría poniendo al frente de uno de sus barcos y contando esta odisea en sus relatos de viajes. Lo mejor de todo es que la isla —la mayor de las que forman el archipiélago de Juan Fernández— fue rebautizada por el gobierno chileno en 1966 como Isla de Robinson Crusoe. Allí se encontraron —no hace mucho— restos de aparejos que se cree pertenecieron a Selkirk. En tiempos del «náufrago», el islote se llamaba Más a Tierra, hermano gemelo de Más Afuera, hoy renombrado como Isla de Alejandro Selkirk.

La célebre estatua de Selkirk en su casa de Lower Largo (Escocia); en el mismo lugar, una placa lo consagra como modelo de Robinson Crusoe. Desde el propio Defoe, que publicó una secuela en el mismo 1719, la novela creó todo un género a veces llamado «robinsonada», en el que se han empleado autores como Verne, Salgari o Coetzee. Amplía la foto o haz clic aquí para saber más sobre el tema.

También pudo conocer Defoe la historia de Pedro Serrano, capitán español que naufragó en 1526 y sobrevivió durante ocho años en el desierto arenal del mar Caribe que hoy se llama —en su honor— Banco de Serrana. La supervivencia fue épica, pues su dieta consistía en animalillos, agua de lluvia y sangre de tortuga. Irónicamente, llevaba tres años en el lugar cuando otro náufrago llegó a la isla. Hecho a la soledad, «Serrano imaginó que era el demonio que venía en figura de hombre para tentarle en alguna desesperación». Y lo que es el ser humano: no pasó mucho tiempo sin que riñeran y se apartaran el uno del otro —eso sí, pronto entraron en razón y vivieron en paz cuatro años más—. En 1534, cuando lograron por fin hacer valer sus señales, el compañero murió poco después del rescate, sin ver siquiera tierra firme. Serrano llegó a España, donde inició una nueva y próspera vida contando su historia —aunque hay quien dice que ya estaba loco cuando lo encontraron—. Hasta conservó su larga barba para ser más creíble, trenzándola de noche porque «se tendía por toda la cama y le estorbaba el sueño». Todo ello lo cuenta el Inca Garcilaso en sus Comentarios reales. Doy crédito al relato, y es obvio que en este camarote nadie duda que los restos hallados en la zona hace dos décadas pertenecieron a Serrano y su huésped.