Paseando un domingo por la cuesta de Moyano —que acaba de cumplir, por cierto, su primer siglo en Madrid—, mi mujer se acerca con un libro usado que ha llamado su atención: El leopardo de las nieves, de Sylvain Tesson. Con ranciedad característica, observo que es de 2019 y le digo que no lo conozco, pero que existe un clásico de Peter Matthiessen —publicado con idéntico título en un año tan respetable como 1978— que quizá convendría leer antes. Con actitud también característica, ella escucha atentamente mi consejo y lo ignora por completo. Compra el libro y acierta, dándome una lección no pretendida y, de paso, la ocasión de hablarles hoy de los dos textos. Narran sendas expediciones al Himalaya con la ilusión de ver in situ al leopardo de las nieves, un solitario cazador tan hermoso como esquivo. Ambos autores serán los meros invitados de un experto en la materia.

Elegir un buen lugar y dejar una «cámara trampa»: así, estudiando los hábitos y luego confiando en la suerte, se han obtenido las mejores fotografías del leopardo de las nieves. Este primer plano es obra de Sascha Fonseca, fotógrafo alemán establecido en Dubái. Ha capturado también al tigre siberiano y otros animales elusivos. Aquí tienes sus trabajos.

Peter Matthiessen y el biólogo George Schaller se conocieron en 1969 en la llanura del Serengueti. Cuatro años después, Schaller planea recorrer la zona fronteriza entre Nepal y el Tíbet con el fin de estudiar al baral o cabra azul del Himalaya. Su objetivo es llegar a Shey Gompa —el Monasterio de Cristal—, donde los animales campan a sus anchas gracias a la protección de los lamas. Abundan en época de celo y, por eso mismo, es posible ver también a su mayor depredador: el leopardo. Pero el viaje no es fácil. Los monjes de Shey Gompa viven a una altitud de 4.500 metros, incomunicados en el interior de la Tierra de Dolpo. Alcanzar este «último enclave de la cultura tibetana en estado puro» requiere atravesar a pie, día tras día y con la ayuda de sherpas y porteadores, varios pasos de alta montaña sin ser alcanzado por el invierno. Como un quijote en busca de escudero, Schaller se acordó de Matthiessen, un escritor ya cuarentón y un tanto psicodélico que había perdido a su esposa hacía poco por culpa del cáncer. Le aseguró que —aparte de él mismo— solo sabía de otro occidental que hubiera visto al leopardo con sus propios ojos. Matthiessen, que se había pasado la última década viajando —literalmente, pero también con la ayahuasca, el LSD y hasta una «forma artesanal de heroína» que casi lo mata en Camboya—, no necesitaba más para dejarse convencer.

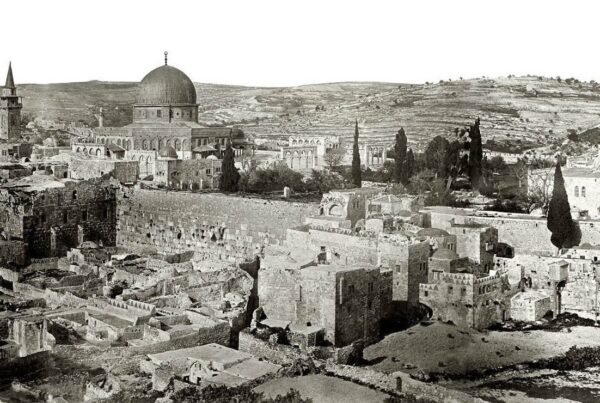

Shey Gompa se encuentra a 15 kilómetros de Leh, localidad más cercana y antigua capital del reino de Ladakh (India). Es un complejo formado por un palacio y un monasterio anexo. El palacio original —ahora en ruinas— fue erigido por el rey Lhachen Palgyigon en el siglo X, pero el edificio actual data de 1655. Alberga diversas pinturas y una famosa estatua gigante de Buda. Conoce aquí la región de Dolpo, de la que Shey Gompa es centro espiritual.

Esta fusión de orientalismo y droga es propia de su tiempo. Casi cree uno escuchar a Jim Morrison citando a Huxley, con aquello de abrir «las puertas —the doors— de la percepción»; o viajar con los Beatles a la India para aprender meditación con un gurú. Pero el libro de Matthiessen conserva su interés en nuestros días, cuando se puede contratar un trekking hasta el Shey Gompa y más allá. Un Land Rover deja a Schaller y Matthiessen en Pokhara, en plena cordillera; bajo las cumbres del Annapurna, se inicia —en septiembre del 73— un camino hacia el noroeste que acabará cubriendo 400 kilómetros. Matthiessen aprovecha cada ocasión para exponer los principios del budismo zen, que había explorado a fondo con su esposa Deborah; pero yo prefiero su aprendizaje de algo que luego Tesson —el de 2019, recuerden— describirá como «saber mirar».

Hay que saber mirar al exterior para ver al leopardo, camuflado con tal perfección que podríamos tenerlo ante nosotros sin siquiera sospecharlo. Y hay que mirar mejor al interior para apreciar esa luz —oculta en la modernidad de los neones, como la estrella frente al brillo del relámpago— «que dotaba de magnificencia a la vida y de paz a la muerte». Todo es cierto. Pero saber mirar es sobre todo ser capaces de vernos en contexto: dilucidar quiénes somos y decidir dónde acaban el triunfo y el fracaso. Pisar el suelo más inhóspito nos hace comprender que hay metas vedadas por un bien mayor: «La intensidad del silencio en este sitio —escribe Matthiessen— es un aviso de que aquí los seres humanos están fuera de lugar». Él no encontró al leopardo, pero la decepción dejó pasó a la emoción cuando aprendió a mirar: «Me basta con saber que el leopardo es, que está aquí, que sus ojos helados nos vigilan desde la montaña». No estaba listo para verlo: llegó a olvidar su mundo y responder a los estímulos «de manera espontánea, sin barreras defensivas ni timidez»; hasta lloró ante la sublimidad del Himalaya; pero solo si el leopardo le saltaba encima, solo entonces, «en ese momento de terror puro, perdida la razón, quizá lo percibiera de verdad y fuese libre».

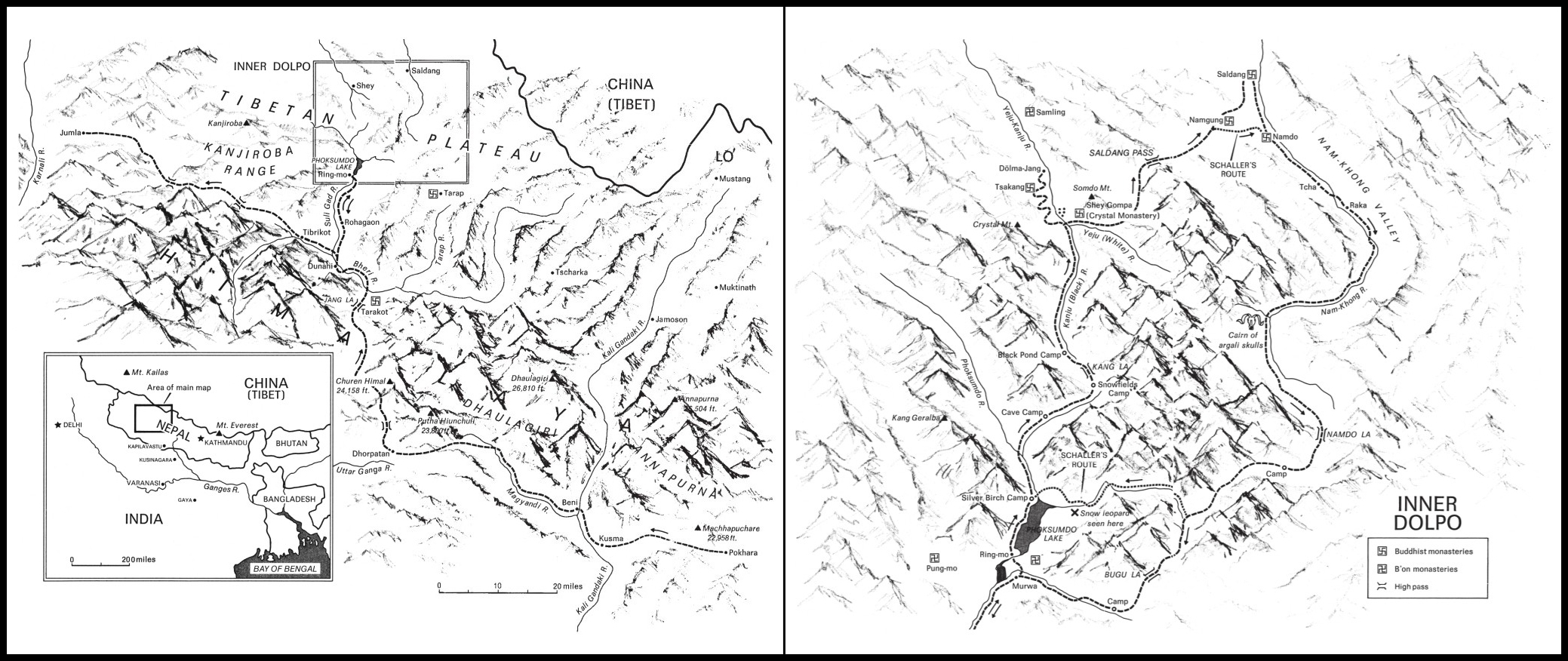

Estos mapas se incluyen en el libro de Matthiessen desde su primera edición. El de la derecha amplía la zona de Dolpo, encuadrada en la parte superior del otro mapa. Pínchalos para ver —marcados con puntos— los caminos de los viajeros y sus sherpas.

«En la naturaleza nos miran», dice también Sylvain Tesson en su Leopardo de las nieves. Este nace, como el de Matthiessen, de un encuentro fortuito. Tesson conoció en una proyección al fotógrafo de animales y cineasta Vincent Munier, quien enseguida lo invitó a contemplar tejones junto a él. Una cosa llevó a la otra, y al poco tiempo Tesson se encontró caminando a muchos grados bajo cero por el paisaje monocromo del Tíbet. Buscaba a un felino que llevaba seis años rehuyendo el objetivo de Munier. «Creía que había desaparecido», dice Tesson al oír la propuesta. «Eso es lo que quiere que creamos», responde Munier. La expedición originó —además del texto de Tesson— un libro con las fotos de Munier —publicado por Errata Naturae— y un documental de Marie Amiguet, directora y pareja de Munier que también iba en el grupo. Si Matthiessen ganó el National Book Award del 79 con su leopardo, Tesson ganaría con el suyo el Premio Renaudot cuatro décadas después.

El leopardo, amo y señor de las cumbres, en una de las fotos más bellas de Munier. El documental, que codirigió junto a su esposa Marie, fue galardonado con un Premio César y un Premio Lumière en 2022. Aquí puedes ver una extensa galería de sus obras; aquí, un artículo con algunas imágenes más; aquí tienes la película premiada en español; y aquí, otro documental de la labor de Munier en la naturaleza.

A Tesson no le gusta Matthiessen. Lo nombra dos veces: una para decir que el libro es «laberíntico» y que su autor «se interesaba esencialmente por sí mismo»; la otra para cuestionar su sinceridad al afirmar que estaba feliz por no haber visto al leopardo: como en la fábula del zorro, «desprecia las uvas cuando comprende que no puede alcanzarlas». Los dos ensayos son distintos, en efecto, como los tiempos que los nutren: orientalista, alternativo y psicodélico el primero; ecologista, intelectual y concienciado el del siglo XXI. Pero los dos comparten un rechazo de este mundo moderno de locos, en el que el hombre sacrifica en el altar de la razón y la eficacia cualquier capacidad para observar y amar las cosas por lo que son. Como el yak salvaje, cruzado a conciencia hasta crear al sumiso y robusto datong de los rebaños, el hombre occidental se ha domesticado: «En el calorcito de mi piso —dice Tesson de sí mismo—, sometido a mis ambiciones electrodomésticas y dedicado a recargar mis pantallas, había renunciado al furor de vivir». Buscar animales en la infinitud del Tíbet cambia el «todo enseguida» de la vida digital por el «seguramente nada, nunca», del rececho. Y es que de eso trata el libro: del rececho, o vigilancia sigilosa y prolongada con la esperanza de que aparezca el leopardo de las nieves: «Yo —se pregunta Tesson—, que soy un trotamundos, ¿estaría dispuesto a quedarme inmóvil y silencioso durante horas?». Lo hizo; y él sí vería al leopardo.

Arriba, tal vez la foto más famosa de Munier. En un viaje anterior al Himalaya, vio esta bonita pose de un halcón y la captó. Solo al revisar con calma sus tomas, descubrió al leopardo vigilando detrás de la ladera. Curiosamente, en su expedición con Tesson mostró la imagen a unos niños tibetanos que, casi aislados, vivían con su familia en la montaña. Ellos señalaron al felino de inmediato, como si tuviera el papel protagonista: «No porque su vida montañesa les hubiera aguzado la vista, sino porque su ojo de niño no se dejaba arrastrar a la certidumbre de lo consabido». Abajo, Munier y Tesson en su rececho.

Cuando rezamos, esperamos algo —aunque no sea más que la escucha— de un ente al que jamás se ha visto; en el rececho, en cambio, «los animales son dioses ya aparecidos». No es probable que se muestren, pero nadie lo duda: están ahí, como dijo Matthiessen. «El rececho es una fe modesta», por tanto; y solo la paciencia —«virtud suprema, la más elegante y la más olvidada»— nos puede enseñar a mirar. Quizá busquemos a un baral y encontremos el simple temblor de unas hojas, pero la paciencia siempre premia. Sentándose a gozar del espectáculo, en Dolpo o ante una ventana de aluminio, aprende uno a amar el mundo sin cambiarlo. «Esperar es una oración —concluye el autor al que no supe ver en Moyano—. Viene algo. Y si no viene es porque no hemos sabido mirar».