Los libros que compro suelen tener que esperar durante meses —incluso años— hasta que llega el momento de leerlos. Sin embargo, el último trabajo de Robin Lane Fox —Homero y su Ilíada, recién editado en español por Crítica— tuvo un hueco reservado desde que supe de su existencia. Admiro al autor, por supuesto; y hace poco, mientras recorría la isla de Creta, leí su estupenda biografía de Alejandro Magno. Pero es aquel poeta ciego, cuya lectura me cambió la vida hace décadas, el que otorga una llave especial a todo lo que toca. Este mes, mi entrada entera es para él.

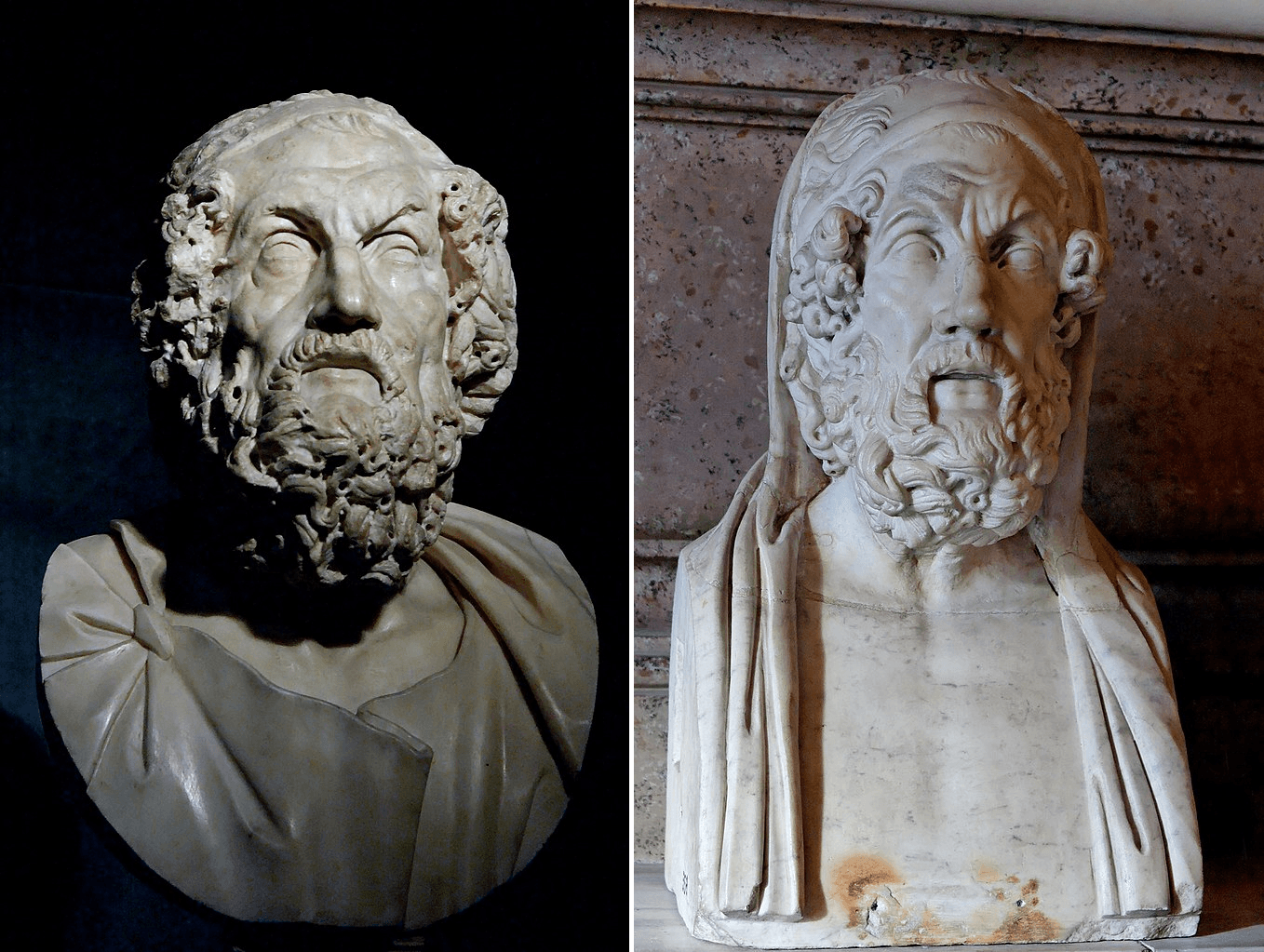

La supuesta ceguera de Homero podría deberse a la identificación con el aedo Demódoco, que recita en cierto pasaje de la Odisea. En el tercero de los Himnos homéricos, que también se le atribuían en la Antigüedad, se menciona a otro bardo ciego de Quíos: «Todos sus cantos —dice— son por siempre los mejores». La clásica estampa de Homero, como se recrea en estas copias romanas de los Museos Capitolinos, es puramente imaginaria. Pincha aquí.

Ningún aspecto de la llamada «cuestión homérica» escapa a la lupa de Fox, desde problemas que casi todos dan ya por zanjados —como el emplazamiento de la antigua Troya o el origen oral del relato— hasta perennes preguntas sin respuesta: ¿quién fue Homero —si es que existió—, en qué medida son sus versos heredados, desde cuándo hay una Ilíada como nosotros la leemos? El libro no tiene desperdicio, pero solo hablaré de un par de temas que quizá les gusten tanto como a mí.

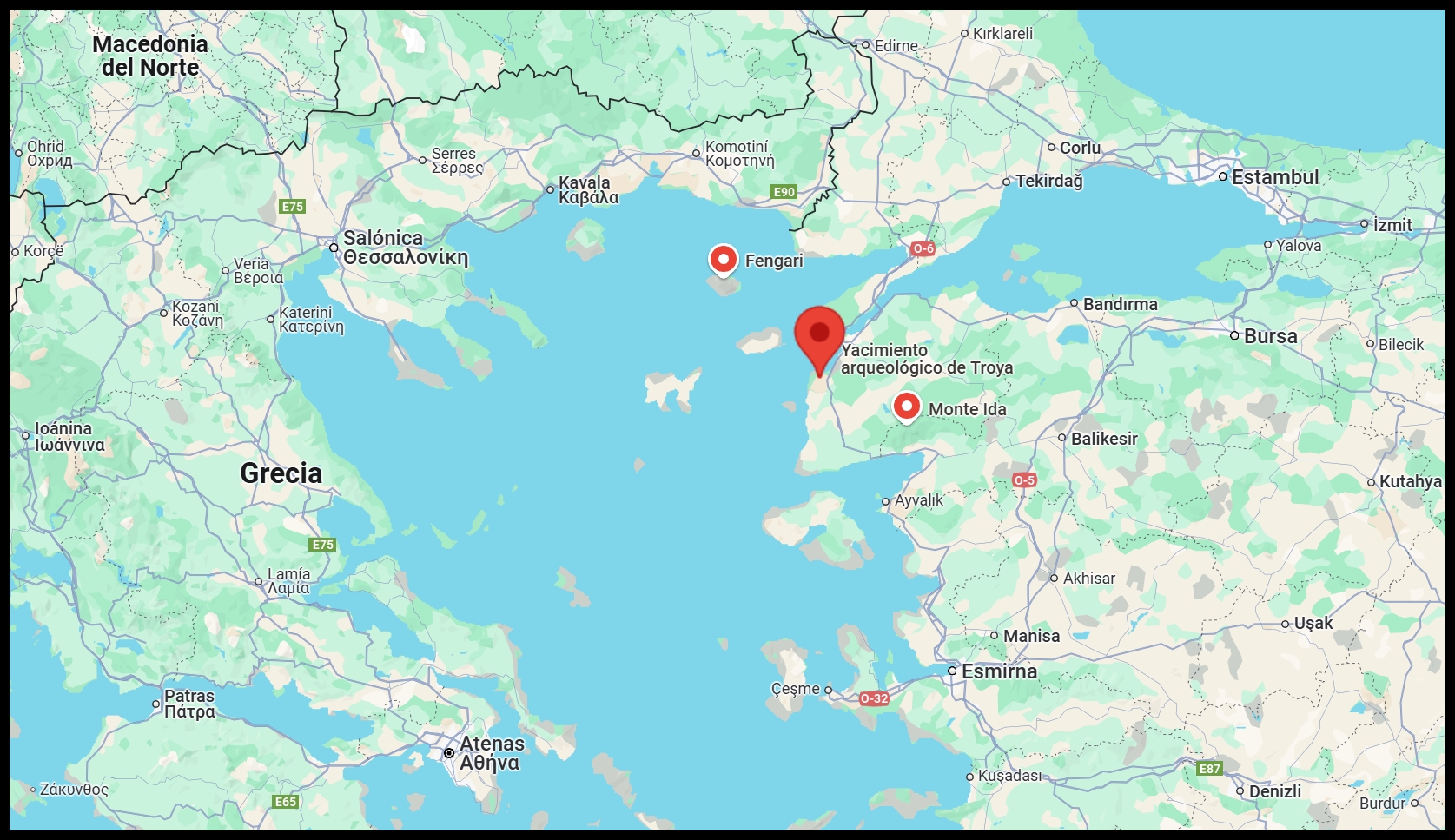

El primero de ellos me fascina. En el canto XIII de la Ilíada, Poseidón se sube a «la más alta cima de la boscosa Samotracia», para ver desde allí los combates entre griegos y troyanos. Elige este sitio, entre otras cosas, por su rivalidad fraternal con Zeus, que se ha sentado sobre uno de los picos del monte Ida. El mapa aclara el «efecto espejo» de la escena, pues entre el Ida y Samotracia se puede trazar una línea recta y diagonal del sudeste al noroeste, en cuyo punto central están exactamente las ruinas de Troya. Un dios vería el espectáculo desde el interior de la península anatolia, mientras que el otro lo haría desde el mar Egeo. Pero el mapa parece revelar también que el cuadro es pura invención: entre Troya y Samotracia se encuentra la isla de Imbros —mayor aún que Samotracia—, que necesariamente impediría a Poseidón disfrutar del show.

Las posiciones de Poseidón y Zeus a ambos lados de Troya. Muchas ciudades del Egeo se declaran la cuna de Homero, pero Esmirna —abajo— y Quíos —la primera isla hacia el oeste— son las mejores candidatas. En cualquier caso, sus usos del idioma lo sitúan en la región de Jonia. Desde allí, el viaje a Troya requiere actualmente cuatro horas en coche.

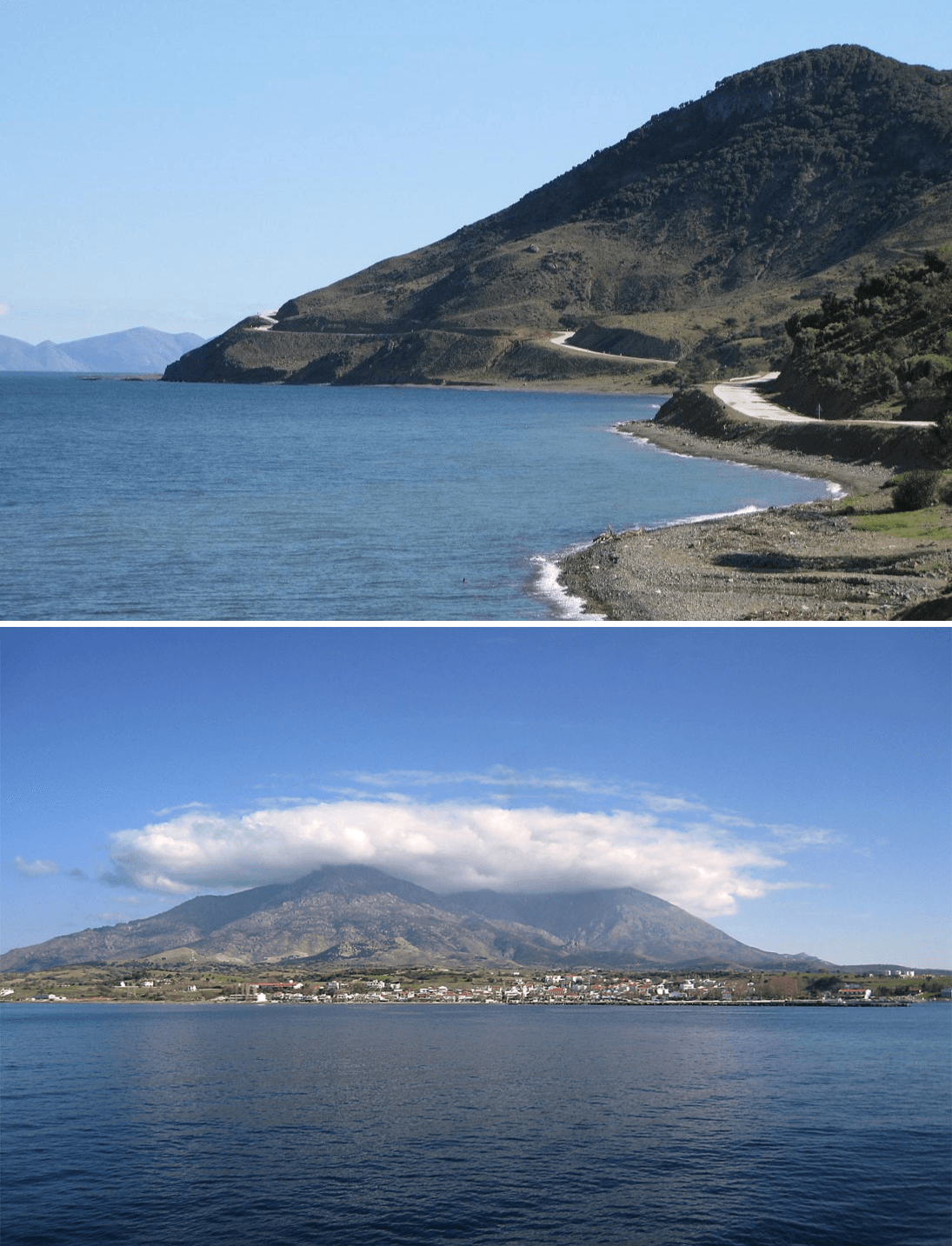

Pero Fox rescata entonces el testimonio de Alexander Kinglake, joven historiador inglés que visitó la zona en la década de 1830 junto a su amigo Methley —un domador de caballos de Yorkshire—. Decidieron llegarse al punto exacto en que se sienta Poseidón —«la más alta cima», recuerden—, y desde allí, sobre el monte Fengari, a 1.611 metros de altitud y salvando la isla vecina, tuvieron una vista franca de la costa troyana y el Ida. Hoy sabemos que desde Troya el efecto es más claro aún, con el Ida a un lado y el Fengari al otro, fundiéndose en el horizonte con el perfil de Imbros: «Nadie cuya mente no haya quedado reducida a la más deplorable condición lógica —escribió Kinglake— podría observar esta hermosa congruencia entre la Ilíada y el mundo material y, aun así, admitir el supuesto de que el poeta pudo haber conocido los accidentes de la costa puramente de oídas; a partir de entonces, creí; a partir de entonces, supe que Homero había pasado por allí, que aquella imagen de Samotracia descollando sobre la isla más cercana era algo que él y yo compartíamos».

Arriba, la isla de Samotracia con Imbros al fondo; abajo, el monte Fengari visto desde Imbros. En el siglo XIII a.C. —fecha propuesta para la guerra de Troya—, el Asia Menor estaba mayoritariamente en manos de los hititas. En sus textos se habla del pueblo de los «ahhiyawa», llegados desde el oeste y asentados en Milawanda —Mileto, al parecer—. Tenían un rey y disponían de una flota. Se asume que aluden a los aqueos de Homero, pero no hay testimonios de un asedio a la ciudad de Wilusa —la Troya hitita— ni de disputas de importancia con los ahhiyawa. Es muy sugerente la mención de un tal Aleksandu —nombre de resonancia claramente griega— como rey de Wilusa hacia 1280 a.C., pero no acaba de cuadrar con la versión homérica. Aquí, aquí y aquí puedes ver tres documentales sobre la posible historicidad de Homero y el sitio de Troya.

No solo está seguro Fox de que Homero existió, sino que afirma también que la Ilíada entera —con la excepción del libro décimo y buena parte del segundo— es obra del mismo poeta; y ello a pesar del clásico argumento de la mezcla de dialectos que los expertos detectan en el texto. Viene así la siguiente idea que quiero presentarles. Resulta que, siempre que Homero recurre al dialecto eólico, lo hace en busca de una alternativa rítmica al jónico que domina el poema —y que era, sin duda, el suyo propio—. Dicho de otro modo: Homero había practicado hasta tal punto el arte oral heredado de sus ancestros, que podía echar mano de dialectos vecinos cuando el verso no le cuadraba a la primera. Igualmente, varía sus célebres epítetos —«el rubio Menelao», «Menelao amado por Ares», «Menelao valeroso en el grito de guerra»— en función de su necesidad métrica. El vino se describe en la Ilíada con fórmulas diversas, pero en 1872 Heinrich Düntzer notó que no hay dos idénticas en su cómputo silábico. Homero elegía una u otra en función de su posición en el hexámetro.

Homero canta la Ilíada a las puertas de Atenas, en un cuadro de Guillaume Lethière (1811). Las obras de arte inspiradas por Homero y sus historias son incontables. Aquí y aquí tienes dos buenas galerías de la Ilíada y la Odisea; y aquí se ofrece un artículo de James I. Porter sobre la idea de Homero que se desprende de los escritos y otras representaciones.

Esta especie de improvisación está en la esencia de la Ilíada, pues Homero fue —según Lane— un aedo analfabeto que componía de nuevo el poema cada vez que lo recitaba, una técnica aprendida de sus mayores desde la más tierna infancia. La cultura escrita actual nos hace incapaces de nada similar, como lo somos de montar a caballo sin estribos, pero ambas cosas se hacían con maestría en otro tiempo. Los «Homéridas» —o sucesores de Homero— están documentados en Quíos desde al menos el siglo V a.C., pero para entonces el texto de la Ilíada ya se memorizaba a partir de una versión transmitida. ¿Desde cuándo? Dice Fox que la que ahora leemos se remonta al propio poeta, pues pudo ser él quien dictara —en una de sus interpretaciones, y a lo largo de varias sesiones— la obra para dejarla como legado a sus descendientes. Los primeros Homéridas serían, pues, los hijos de Homero en sentido literal. ¿Puede alguien resistirse a semejante conjetura?

Para colmo, el trabajo de campo de «viajeros admirables» —así los llama Lane— refuerza la teoría de una elaboración «sobre la marcha». Durante los siglos XIX y XX, varios estudiosos se interesaron por la poesía oral de Bosnia y el Kirguistán; y allí dieron con poetas analfabetos capaces de recitar —retomando el hilo día tras día— tiradas de versos hasta veinte veces más extensas que la Ilíada. Los poemas variaban enormemente cuando volvían a grabarse, y mezclaban —además— distintos dialectos. Sus recitales empezaban acompañados por la guzla, un instrumento de una sola cuerda parecido al rabel; y pasaban a la simple recitación cuando el público ya estaba embelesado. Quizá por eso mismo ruega Homero a la diosa que «cante» en el verso primero de la Ilíada, mientras que en otros lugares le pide que «diga». Pinturas micénicas al fresco documentan —desde nada menos que el XIII a.C.— a poetas cantores que tocan la lira de cuatro y cinco cuerdas. Tal vez sea Homero la culminación de un arte vivo desde los días de la mismísima guerra de Troya —nuevamente, si es que existió—, y como tal se presente en la Odisea a través del aedo ciego Demódoco.

Esta figura de bronce mide 5,5 centímetros y está en el Museo Arqueológico de Heraclión, en Creta. Data del siglo IX a.C., y representa a un hombre cantando al son de un fórminx de cuatro cuerdas. Dos expertos de Viena les han asignado las notas mi, si, sol y fa, aplicando lo que los griegos luego llamarían «escala jónica». Así, sin alterar el sonido de las cuerdas ni ajustar su longitud con la otra mano, han grabado una hipotética reconstrucción de lo que pudo cantar Demódoco al empezar su actuación en la Odisea. Aquí puedes leer sobre el proyecto y escuchar la grabación. Aquí y aquí hay vídeos históricos del poeta analfabeto Sayakbay Karaláev improvisando en kirguís el poema oral de Manás, veinte veces más largo que los de Homero.

Estas palabras —«si es que existió»; en griego, ei pot’een gue— me conmueven de forma especial. Se repiten a menudo en la Ilíada, y expresan la terrible sensación de que, en la guerra, «el pasado parece algo casi de otro mundo». Cuando Aquiles, sediento de sangre, persigue a Héctor alrededor de los muros de Troya, los dos dejan atrás un manantial donde las mujeres solían lavar la ropa «en los tiempos de paz, anteriores a la llegada de los hijos de los aqueos». Si alguna vez tales tiempos existieron, añade el texto. «Ningún otro poema heroico —dice Lane Fox— ha sido capaz de acuñar una frase o un pensamiento que transmita una melancolía tan abrumadora». Homero le canta a la guerra, sí; pero la de sus héroes «es una grandeza no de las acciones, sino de la conciencia». Esta duda existencial es la única que estoy dispuesto a aceptar cuando se habla de Homero.