«Puedo decir, de veras, que nunca había sido tan feliz en mi vida», escribió Sylvia Plath a su madre el 14 de diciembre de 1962. Dos meses después, se suicidaba en su piso de Londres. Tenía treinta años y dejaba dos criaturas de menos de tres. Al otro lado del Atlántico, su familia estaba inquieta desde que Sylvia y su marido —el poeta Ted Hughes— se habían separado por la infidelidad de él. No exageraban, ya que Sylvia tenía un historial psiquiátrico y suicida desde su adolescencia; y era evidente que la ruptura, unida al cuidado en solitario de los niños, la estaba afectando duramente. Pero llega un momento en que Sylvia da el asunto por zanjado: «Todo ha pasado ya, mi vida puede empezar de nuevo», le dice a su madre en una carta; y hasta sugiere en otra que de cualquier cosa se aprovecha el arte: «Todas las experiencias son una fuente de material para una novelista». De la novela en cuestión —La campana de cristal— vuelvo a hablar hoy; pero esta vez a través de estas Cartas a mi madre que tan magníficamente presentan a la Sylvia más íntima.

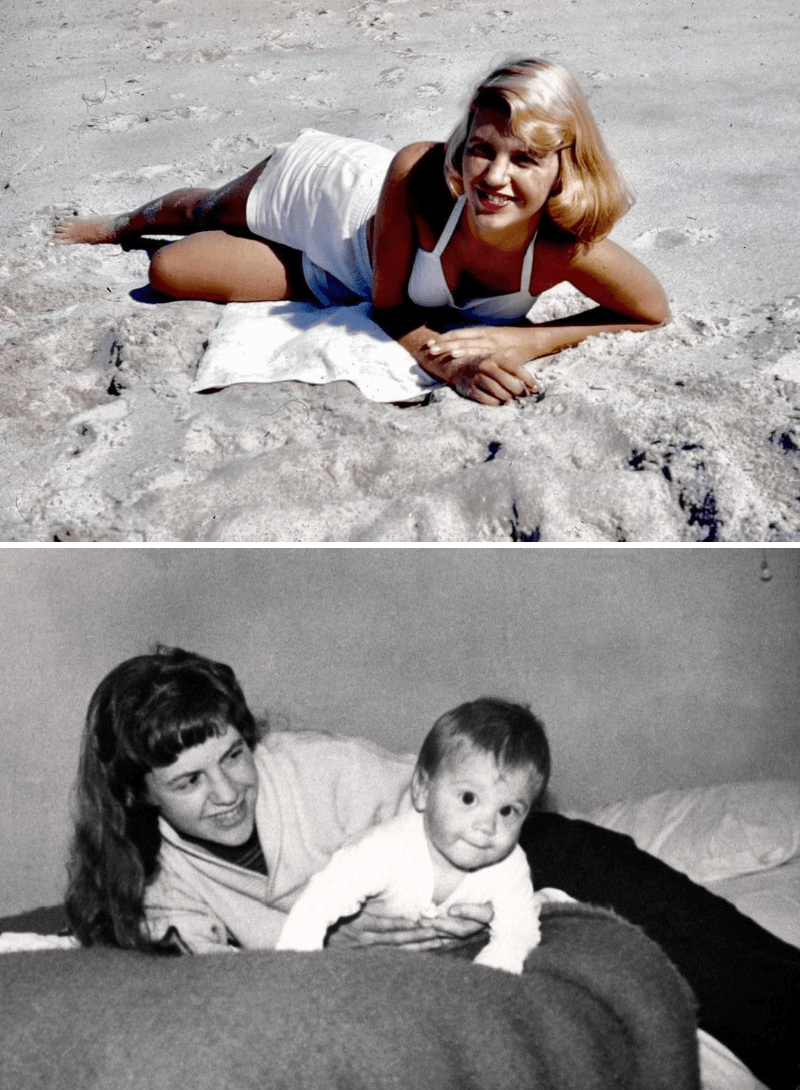

Aurelia Schober y Otto Plath se casaron en 1932. Ese mismo año nació Sylvia —el bebé de la foto—, y en el 35 tendrían a su hermano Warren. Al poco tiempo, la salud de Otto empeoró. Convencido de que tenía cáncer, y espantado por la muerte de un amigo tras varias operaciones, se negó a visitar a ningún médico. En 1940, la diabetes no detectada que realmente sufría le provocó la amputación de una pierna y, finalmente, la muerte. Aurelia sería profesora en la Universidad de Boston desde 1942 hasta su jubilación en el año 71. En 1975, publicó las cartas de Sylvia, que serían luego adaptadas para el teatro y el cine bajo el título Letters Home.

El interés despertado por La campana de cristal —publicada un mes antes del suicidio de Sylvia— y por los poemas póstumos de Ariel (1965) hizo que Aurelia Schober Plath decidiera editar algunas cartas de su hija. Eligió las más interesantes de las 696 que conservaba, añadió un prólogo propio y puso en contexto las diversas secciones del libro. Hubo de ser un trabajo emocionalmente arduo, pero el resultado es encomiable. La madre no solo nos brinda un documento de primera magnitud, sino que es capaz —además— de mantenerse objetiva. Me refiero a la fragilidad bipolar de su hija y, sobre todo, al papel de Ted Hughes en su suicidio. Ted fue, sin duda, culpable de muchas cosas; pero creo injusto el sambenito que suelen colgarle como causante de la muerte de Sylvia. Al llegar a las cartas finales —algunas «desesperadas»—, Aurelia ruega a los lectores «que recuerden las circunstancias en que fueron escritas, y que también tengan en cuenta que solo representan una cara de una situación extremadamente compleja». Pero empecemos por el principio.

Sylvia Plath y Ted Hughes —con su hija Frieda en la imagen— ocupan un lugar de honor en la poesía del XX. En vida, Plath publicó solamente El coloso y La campana de cristal, pero sería la primera autora en ganar un Pulitzer a título póstumo. Por su parte, Ted tuvo una larga carrera literaria, ostentando el cargo de Poeta Laureado en el Reino Unido desde 1984 hasta su muerte en el 98. Pincha aquí y aquí.

La correspondencia entre Aurelia y su hija se inicia, como es natural, cuando Sylvia deja el hogar familiar para estudiar en una universidad femenina de Northampton (Massachussets). Las cartas desde el Smith College —a unos cien kilómetros de casa— parecen creíbles: la joven de dieciocho años no cuenta lo que estaría fuera de lugar ante una madre, pero tampoco le oculta sus citas con chicos, lo que le gusta de cada uno o su estado anímico. En una carta de 1953, Sylvia le agracede —de hecho— que haya sido «una madre excelente» con la que puede ser siempre «completamente sincera». Los vaivenes de la euforia al desespero se ven en Sylvia desde bien temprano. Rara vez envía un poema a su madre sin añadir que es «el mejor que he escrito», celebra ser «la chica más feliz y más atareada del mundo», y recibe al borde del llanto extasiado la noticia de que el célebre Auden visitará su facultad. Pero cuidado: el primer intento de suicidio llega tras perder la ocasión de conocer a Dylan Thomas durante una estancia en Nueva York y no obtener plaza para un curso impartido por Frank O’Connor. Fue entonces cuando su madre supo hasta dónde podía llegar «su tendencia a exagerar de forma desorbitada una situación».

Dos momentos felices, uno antes y otro después de Ted Hughes. Arriba, Sylvia posa sobre la arena de Cape Cod hacia 1953 —alrededor de la fecha de su primer intento de suicidio—; abajo, con el pequeño Nicholas en Devon (diciembre de 1962, dos meses antes de su muerte). Pasada su primera tentativa, Sylvia redactó una carta sobre lo ocurrido para su amigo Edward Cohen. Nunca la envió, pero se la entregó a su madre en 1954. «Lo que más necesito —escribió— […] es una persona que me ame, que esté a mi lado por las noches cuando me despierto temblando horrorizada y aterrada pensando en los corredores de cemento que conducen a la sala de electrochoques, y que me dé ánimos e infunda la confianza que ningún psiquiatra acaba de darme del todo». Se equivocó al pensar que esa persona era Ted. Aquí y aquí tienes muchas fotos de Sylvia.

Al terminar sus estudios en Smith, Sylvia consigue una beca y viaja a Inglaterra para matricularse en Cambridge. No tiene miedo a la aventura en solitario, pues considera que se ha convertido en «una persona bien adaptada, extraordinariamente feliz y de corazón alegre», aunque admite que «a veces me dejo llevar por el entusiasmo». Y eso, un entusiasmo desbordado, es lo que sintió al conocer a Ted Hughes, exalumno y poeta en ciernes cuya obra admiraba de antemano. «Cada día despierto llena de poemas; mi alegría revolotea y se deshace en palabras», «no puedo imaginarme cómo he podido vivir sin él», «es el hombre más hermoso, inteligente, creativo y dulce del mundo», «Ted lo tiene todo» y «es un perfecto ángel»: son solo algunas de las expresiones que le dedica en las cartas a su madre. Su boda —en la que estuvo Aurelia como único miembro de los Plath— fue secreta, pues Sylvia temía que afectara a su condición de becaria. Juntos fueron construyendo su prestigio literario, y en 1961 cumplieron finalmente un sueño y compraron una estupenda finca en Devon, al sudeste de Londres: 12.000 metros cuadrados con manzanos, cerezos, moreras y unos «adorables narcisos» que recogían y vendían en el mercado. «Ahora que ha llegado la primavera, esto es el cielo —le escribe a su madre—. Jamás soñé que pudiera ser tan feliz».

A la izquierda, Sylvia Plath en Cambridge; al lado, Court Green, la finca que Sylvia y Ted compraron en Devon. La casa sigue en pie y forma parte del Patrimonio Nacional del Reino Unido. Allí escribió Sylvia su Ariel, y allí crearía Ted, años después, su Cuervo. Hay textos de los dos autores aquí y aquí.

Ted se portó mal —muy mal— con su esposa y también con Assia Wevill, la poeta alemana por la que rompió su matrimonio. Conociendo bien a Sylvia, su madre y su hermano estaban alarmados. Algunas de sus cartas no eran para menos —«Me siento más desolada que nunca», dice en una—, y el hecho de estar sola con los niños en un caserón como el de Devon parecía empeorar las cosas: «La soledad que ahora siento aquí es espantosa». Por mucho menos se había querido matar. Pero lo cierto es que, pasado un tiempo de duelo, Sylvia empezó a hablar del futuro. Cambió de peinado y compró ropa nueva, además de buscar un piso en Londres y dejar Court Green para los meses de buen tiempo. Para colmo, el piso en la ciudad estaba en el edificio que en su día ocupó Yeats, y eso le encantaba: «Los próximos cinco años de mi vida se me presentan gloriosos, en Londres durante el curso escolar y los veranos en Devon». Creo que era sincera al dar por superado su «verdadero infierno» de seis meses. Se convenció de veras de que «vivir separada de Ted es maravilloso», y de que «lo único que sigo sintiendo es amor y admiración por su obra». Tampoco olvidaba que «ahora los niños me necesitan más que nunca», aunque dudo que Warren y Aurelia se calmasen del todo.

Sylvia Plath en Court Green con su madre Aurelia y sus dos hijos: Frieda y Nicholas. La imagen recoge el último encuentro entre madre e hija, en el verano de 1962. Para entonces, Ted ya se veía con Assia Wevill y la tensión era máxima en el hogar de los Hughes. Cuando Aurelia se despidió desde su tren, «Sylvia y Ted me miraban con el rostro impasible; el único que sonreía era Nick». Tras la muerte de su madre, los pequeños crecieron en la casa de Devon con Ted y Assia. La desgracia siguió persiguiendo a la familia: Assia se suicidó en 1969; y Nicholas, dedicado a la biología, hizo lo propio en su casa de Alaska en 2009. Frieda tiene 65 años y es poeta y pintora. Aunque menos conocida, Sylvia Plath tuvo también una faceta como artista. Parte de su obra, redescubierta hace poco, se puede ver aquí y aquí.

Hay algo, sin embargo, en lo que Sylvia mintió conscientemente a su madre y su hermano: Victoria Lucas. Este es el nombre que eligió para firmar La campana de cristal. Al contratar su edición, puso la condición de que se publicara con seudónimo, convencida —según Aurelia— de que así ocultaría su autoría. La farsa dura meses. Sola con los niños, trabaja en su novela cada día entre las cuatro y las ocho de la mañana; pero a su familia le dice que no forma parte de su obra: «¡La he escrito para ganar dinero y no debe leerla nadie!». Nunca les contó de qué trataba; ella, que enviaba a su madre copia de cada poema: «Lo que escribo —dijo incluso— me hace reír a carcajadas, y para que pueda reírme ahora, tiene que ser endiabladamente gracioso». La campana de cristal, como sabe el lector, es el libro más íntimo de Plath, y recrea su experiencia con la depresión, el suicidio y la psiquiatría más inhumana. ¡Para mearse de risa, en efecto! Sylvia se estaba buscando a sí misma. Volcó sobre el papel su intento final de catarsis, pero quizá cometiera el error de querer hacerlo en solitario.

Fue mala suerte que su primer invierno en Londres fuera el peor de la historia reciente. Las fuertes nevadas, la demora en la instalación del teléfono y los continuos apagones llevaron al extremo la sensación de aislamiento de Sylvia. Había salido de Devon, por fortuna, pero la prueba fue mayor que su esperanza: «Un día más sombrío que de costumbre —concluye Aurelia— le indujo a pensar por un momento que le era imposible seguir persistiendo». Una semana antes, había anunciado su próxima visita a una doctora: «Espero que pueda ayudarme a sobrellevar estos tiempos difíciles». Quizás hubiese fracasado, y es posible que tampoco su familia tuviera en su mano ayudarla, pero a veces me planteo si Victoria Lucas le quitó a Sylvia Plath una mínima opción de seguir viva.