Cuando Boswell le dijo a Voltaire que pensaba visitar las Hébridas con Samuel Johnson, el francés lo miró como si hubiera hablado de viajar al Polo Norte. «No querrán que los acompañe, ¿verdad?», preguntó; y al saber que no era así, recuperó la calma con un simple: «Entonces estoy muy deseoso de que vayan». El propio Johnson creyó oportuno llevar unas pistolas y abundante munición, pero Boswell —escocés de pura cepa— lo convenció de que no sería necesario. Tan remotas eran unas islas que no distan de Edimburgo más de unos cientos de kilómetros por tierra y un pequeño salto en barco. Y eso que las cosas cambiaron mucho desde que Inglaterra, que ya se había anexionado Gales siglos antes, completara la unidad de la isla en 1707.

El Act of Union (1707) ratificó en los parlamentos de Escocia e Inglaterra la creación del Reino de Gran Bretaña. Las Actas de 1536 y 1543 habían incorporado el territorio galés, conquistado desde 1284; mientras que la isla de Irlanda, invadida en 1649 y 1691, completaría el Reino Unido por el Acta de 1800. Irlanda —salvo el Úlster, aún bajo mando británico— se independizaría en 1922. En la imagen, la copia oficial enviada a Escocia por la reina Ana, retratada en la esquina. Haz clic aquí.

En 1715 no había una sola carretera en toda la Escocia gaélica, y ni siquiera los escoceses del sur se aventuraban por unos páramos indescifrables sin un guía. Para colmo, la navegación entre las islas solía ser endiablada, por lo que era aconsejable ceñirse a los meses de verano. Las tareas de Boswell como abogado lo impidieron, y el viaje acabó durando unos noventa días entre agosto y noviembre de 1773. Las décadas pasadas desde la Unión lo habían hecho posible, pero también privaron a la pareja de ver lo que más anhelaba: «Los clanes apenas conservan su personalidad original», escribe Johnson. «Ardor guerrero» y «soberana dignidad» son solo voces del pasado, y «de lo que poseían antes de la reciente conquista del país, solo les queda su lengua y su pobreza». No hallaron «lo sencillo y lo salvaje» que lecturas de su infancia —como la Descripción de las islas occidentales de Escocia, de Martin Martin— les habían hecho imaginar, pero Johnson solía decir que «el tiempo que duró aquel viaje había sido la parte más grata de su vida».

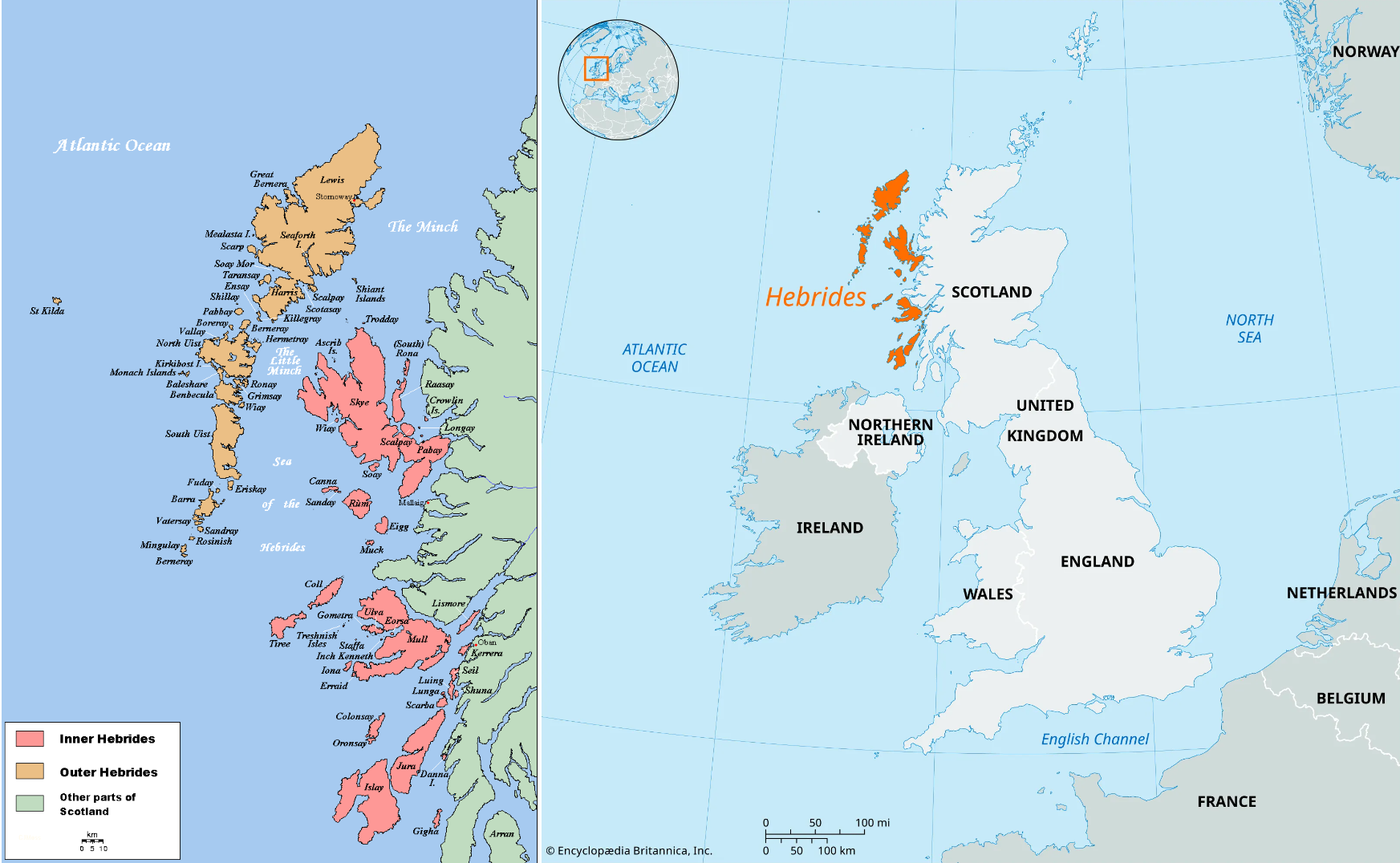

A la izquierda, el mapa de las Hébridas Interiores (en rosa) y Exteriores (en naranja). A la derecha, su localización en la geografía de las Islas Británicas. El archipiélago incluye unas 50 islas habitadas y una gran cantidad de islotes y escollos desiertos. La población de las islas decrece —especialmente en las Exteriores— y ronda a día de hoy las 45.000 personas. Amplía el mapa o infórmate mejor aquí.

Se da la feliz circunstancia de que ambos nos dejaron testimonio del viaje. El primero fue Johnson, cuyo Viaje a las islas occidentales de Escocia vio la luz en 1775; y Boswell haría lo propio en 1785, unos meses después de la muerte de «nuestro muy llorado amigo». Quizá algún lector agradezca que recuerde aquí que el Dr. Johnson fue un intelectual tan importante en Inglaterra que su tiempo dio en llamarse «la Era de Johnson», y que su Diccionario de la lengua inglesa —escrito por él en su totalidad— es un hito lexicográfico mundial. Por su parte, James Boswell —un noble de Edimburgo 31 años más joven— fue su admirador y luego gran amigo, y pasaría a la historia por su afamada Vida de Samuel Johnson (1791). No esperen, pues, que Boswell contradiga en nada a su maestro; pero merece la pena leerlos a los dos, pues entre ellos hay la diferencia que siempre los describe: Johnson habla sobre un tema; Boswell, sobre Johnson. De ninguno hubo edición en español hasta hace poco: desnuda —pero buena— la de Boswell en Pre-Textos (2016), y mimada la de Johnson en KRK (2006) por la impagable labor de Agustín Coletes.

Dos bonitas estampas de las Hébridas. Arriba, las peligrosas aguas de las islas, que dieron a Boswell y Johnson más de un disgusto. Abajo, la abadía de Iona, uno de los puntos culminantes de su viaje. A pesar del aspecto ruinoso que tenía entonces, y de haber tenido que dormir en un granero, Johnson se emocionó ante uno de los centros religiosos más antiguos de Europa. Fundada por san Columba en el siglo VI, fue un importante foco cultural en la Edad Media. En el IX, los vikingos la saquearon y mataron a los monjes. Cerrada y desmantelada en tiempos de la Reforma, se restauró en el siglo XX y hoy sigue albergando una comunidad cristiana. Puedes ver mejor las fotos o leer más aquí y aquí.

El Diario de un viaje a las Hébridas es tan semejante a la Vida de Johnson que se lee casi como un apéndice. En él ya muestra Boswell su deseo de no dejar escapar ni una migaja de lo que Johnson hacía u opinaba en cada instante: «Aunque a algunos pueda parecerles fútil algún pequeño detalle —leo en unas líneas de la Vida—, sin duda vendrán otros a saborearlo con deleite, y toda chispa añade algo al resplandor de la hoguera». Y lo dice justo antes de contar cómo el doctor, visitando una «cascada artificial» que alguien se había hecho instalar en su jardín, y viendo que el agua —procedente de un río vecino— no corría en todo su esplendor, faenó con un palo hasta salvar al mecanismo de lo que resultó ser… ¡un gato muerto! Me muero de risa cuando Boswell supone que habrá quien lo crea un dato «demasiado baladí». ¿Habrá quien no lo crea? Simplemente delicioso.

Uno de los temas recurrentes en las dos versiones del viaje es la poesía de Ossian. En 1760, el poeta y profesor escocés James Macpherson sorprendió a todos publicando unos fragmentos «traducidos» del gaélico antiguo. Siguió editando sus supuestos hallazgos —entre los que destaca el poema épico Fingal—, atribuyéndolos a un bardo del siglo III llamado Ossian. Una fiebre se extendió por toda Europa: por consejo de Herder, Goethe tradujo al alemán algunos textos y los incluyó en el Werther; Mendelssohn compuso su célebre Obertura de las Hébridas —o La cueva de Fingal— y a Ossian se le rastrea en decenas de poetas y artistas. «Homero del Norte» llamaron a Ossian, y ciego como él lo pintó Nicolai Abildgaard en 1787. Infórmate aquí.

Lo mismo encontrará el lector de este Diario, donde vemos crecer en interés y afecto a un Johnson —anglicano y férreo tory— al que se atribuye este dislate ante el paisaje de las Highlands: «Señor, la perspectiva más noble que puede ver un escocés es la carretera que lo lleva a Londres». No se libran de su cólera ni whigs ni presbiterianos, pero me quedo con dos de esas perlas que Boswell anota entre bocados. Alguien lamenta que la excelente colección de armas de cierto aristócrata local se deteriore, pero el doctor siempre tiene la lengua cargada: «Alegrémonos de vivir en unos tiempos en los que las armas pueden oxidarse». Y cuando Boswell exalta la poesía diciendo que una familia no puede esperar más de un poeta en cien generaciones, Johnson riza el rizo: «No, ni una familia de cada cien puede esperar un poeta en cien generaciones».

Samuel Johnson siempre tuvo claro que Ossian era un engaño. Del Fingal decía que era «la más burda falsificación que alguna vez haya importunado al mundo», y que poco más que algún nombre venía de tiempos antiguos. Solo una mezcla de candor y cierto «fanatismo caledonio» explica el crédito del que Macpherson gozaba en las islas: «Amará el escocés más a Escocia que a la verdad; la amará antes que cuestionarla, y si además el fraude le adula la vanidad, no hará mucho por detectarlo». Para Johnson, los originales «nunca existieron en forma distinta a la que hemos visto». En la imagen, El sueño de Ossian, pintado por Dominique Ingres en 1813. Aquí tienes una edición de las obras de Ossian; aquí y aquí, los dos tomos de una versión española de 1880; y aquí, una curiosa traducción versificada del ilustrado Pedro Montengón (1800).

Del libro de Johnson, elijo para mis lectores dos o tres pasajes que podrían escribirse en la España de hoy. Sobre el afán nuestro de «graduar» a todo ciudadano —no es casual que ahora llamemos con el mismo nombre a los distintos titulados—, parece decir Johnson: «La colación indiscriminada de grados académicos ha hecho que perdieran, con toda justicia, el respeto que originalmente se les otorgaba». Solo la edad puede guiarnos, pues entonces sí tiene uno «conocimientos suficientes para no deslucir el título, o bien asaz sentido común para no desearlo». A la «fuga de cerebros» se acomoda esta otra pulla: «Antes nadie emigraba salvo los inútiles y los pobres. Ahora, en algunas zonas hay motivos para temer que no vaya a quedar nadie, salvo los que son demasiado pobres para marcharse o los que son demasiado inútiles para que a otros les valga la pena pagarles el traslado». Y sobre este antagonismo en que viven los «reinos de taifas» —por algo habrá escogido esta expresión el traductor para las «petty nations» del original—, escribe el doctor: «Como cada vez que se reafirma la superioridad propia se provoca la rivalidad, a veces se cometerán agravios, que se defenderán con agravios mayores; se intentará la revancha y se exigirá lo debido con un interés demasiado alto». Qué lección de humildad, mi buen lector, saber que en dos siglos y medio aprendimos tan poco. Como dijo Salomón —o quienquiera que fuese aquel Qohéleth que firmó el Eclesiastés—: «Nada hay nuevo debajo del sol».